请问 , 喝酸奶一共分几步?答:三步第一步:撕酸奶盖第二步:舔酸奶盖第三步:喝酸奶舔酸奶盖才是喝酸奶的灵魂!赞同的小伙伴请把舔酸奶盖打在评论区那么 , 这灵魂酸奶盖是怎么形成的呢?Q1

如果消化吸收代谢某种食物所消耗的能量大于该食物的能量 , 那么吃这种食物是不是越吃越瘦?有这样的常见食物吗?by 晴天大肉猪

答:由于人体进食消化吸收食物而消耗热量的过程称为食物热效应 , 消化吸收某种食物所消耗的热量大于该食物的能力即所谓“负热量食物” , 是理论上的减肥绝佳食品 , 可以达成吃着减肥、越吃越瘦的目标 , 然而遗憾的是 , 还没有发现真正的“负热量食物” 。 倒是有一些食物被作为“负热量食物”来宣传 , 如常见的各种蔬菜(茄子、芹菜、豆芽) , 水果(苹果、葡萄、橙子)和果仁类(花生、栗子、松果)等 , 实际上消化这些食物所需要的热量不超过摄入热量的 30% , 长期只食用上述这些食物无法提供足够的生命所必需的蛋白质、脂肪等 , 会导致营养不良 。 想要减肥的话 , 还是要合理搭配饮食结构并适量运动 。 参考资料:负热量食物by yrLewisQ.E.R.

Q2

酸奶为什么会沾在盖上?

by 匿名

答:酸奶是否会沾在盖上与酸奶的制作工艺以及盖子所用的材料有关 。 现在市面上的酸奶丰富多样 , 如果按照加工形式区分 , 可分为凝固型酸奶和搅拌型酸奶两类 。 凝固型酸奶的质地通常为块状或膏状 , 而搅拌型酸奶的质地则为较稠的液体 。 一般搅拌型酸奶会更容易形成这样一层奶盖 , 这是因为在运输过程中难免会有颠簸与晃动 , 由于搅拌型酸奶具有较强的流动性 , 所以很容易“飞”到盖子上 , 又因为制造盖子所用的材料具有亲水性 , 所以这部分酸奶就一直被留在了盖子上 , 时间一长 , 随着水分的蒸发 , 就形成了质地更加致密的一层奶盖;而凝固型酸奶本身流动性较差 , 就不易形成(下次去超市一定把两种酸奶买回来对比一下) 。 如果想让搅拌型酸奶也不形成这样一层奶盖 , 可以在制造盖子时选用疏水材料 , 这样就能避免液体沾在盖子表面 , 从而无法形成奶盖 , 日本就制造出了这样一款不沾盖的酸奶(见下图) 。 不过这样一种设计 , 对于像小编这样的“舔奶盖爱好者” , 真的是太反人类了

图源:日本酸奶为什么不沾盖?参考资料:[1] 不舔酸奶盖就吃亏了?喝酸奶的误区你知道多少[2] 日本酸奶为什么不沾盖?by EricQ.E.R.

Q3

为什么刚烧开的水在倒水时会出现规律性的抖动?

by 王点五

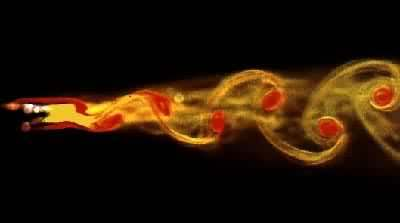

答:通常我们使用茶壶倒水时能够观察到 , 倒出的水柱形状并不是简单的几何形状 , 而烧开的高温水倒出茶壶时 , 水流抖动相比之下更加明显 , 并且看起来好像有些“规律性” 。 解释这个现象 , 要先从卡门涡街说起 , 当粘性不可压的定常来流经过某些物体时 , 物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、并排列成有规则的双列线涡 , 开始时 , 这两列线涡分别保持自身的运动前进 , 接着它们互相干扰 , 互相吸引 , 而且干扰越来越大 , 形成非线性的所谓涡街 。 而水在流出茶壶嘴之前 , 会经过一道金属片上有几个大孔的结构 , 为卡门涡街的形成提供结构基础 。

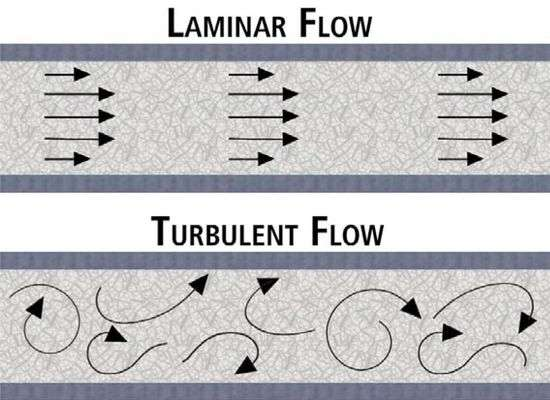

图片来源:参考文献1卡门涡街的形成可用雷诺数Re来描述 , 当雷诺数较小时 , 水流在管道中以层流的形式流动;当Re为50~300时 , 从物体上脱落的涡旋是有周期性规律的;当Re>300时涡旋开始出现随机性脱落;随着Re的继续增大 , 涡旋脱落的随机性也增大 , 最后形成了湍流 。 湍流现象在生活中随处可见 , 例如蚊香上白色烟会随着上升变成紊乱的“湍流” , 水管里流出的水在大流量时为湍流小流量时为层流 。 湍流也在很多方面有所应用 , 飞机机翼上的翼刀将流过机翼上方的层流扰乱为湍流 , 从而解决大倾角爬升时的失速;高尔夫球上的不平整 , 两边通过的空气更快的形成为湍流 , 从而减少前后压强差给高尔夫球带来的阻力 。 “层流虽然美观 , 但湍流更加常见和具有魅力!”

层流和湍流雷诺数Re由流速u、管道宽度L、粘度v来描述 , Re=uL/v 。 水从茶壶中倒出 , 刚开始以卡门涡街的形式 , 水流形状较为规则 , 随着水流在下落过程中速度增大 , 会变为湍流 。 而倒水时茶壶的倾角、高度、水量等与之前相同的情况下 , 水的粘度随温度的升高而减少 。 热水的粘度系数更小 , 更容易在流出壶嘴时形成湍流 , 看起来水流像在抖动 。 也有单孔的茶壶(单孔紫砂壶) , 在倒水时避免了卡门涡街对水流的扰动 , 水在倒出时较为平滑 。 参考文献:卡门涡街、水的粘度和温度的关系by jitaQ.E.R.

Q4

网上买到的自动搅拌杯(不用电) , 杯底有一个白色小颗粒 , 倒入开水就会迅速搅拌 , 水越烫搅拌越快 。 这是什么原理?by 雨天大肉牛

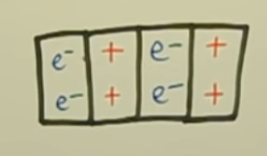

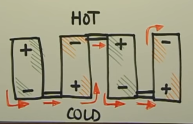

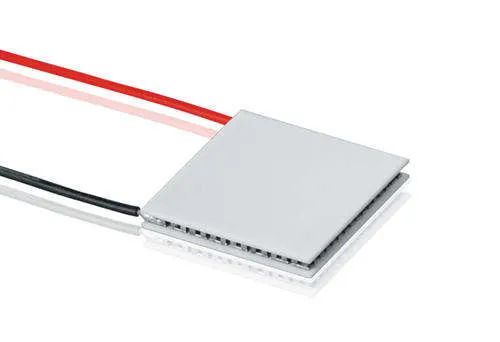

答:简单来说 , 这种自动搅拌杯利用了温差生电的原理 , 利用开水与杯子的温度差产生电流驱动杯子底部的电机转动 , 杯底的白色小颗粒一般是一个永磁体 , 电机上也会安装一个永磁体 , 这样当电机转动时就可以带动杯底的白色小颗粒转动 。 随着杯中热水与杯子温度差逐渐变小 , 白色小颗粒的转动速度也会越来越慢 , 直至停止 。 下面主要介绍温差生电的原理 , 我们首先考虑一个金属导体棒 , 在一端加热 , 另一端冷却 , 那么在热端的电子就会比冷端的电子拥有更多的能量 , 那么电子就会有一个宏观的从热端到冷端的扩散 , 从而在导体两端形成电压差 。 但这种电压往往很小 , 大部分金属的温差-电压转换系数(Seebeck系数)约为1~10μV/K 。 因此在实际的应用中往往使用半导体 , 利用半导体载流子可带正电可带负电的性质 , 形成下图中所示的通路 , 这样我们就可以将很多的小的温差电元件串联起来得到较高的电压 。

图源:温差电元件

图源:温差电元件最后集成起来就长成了这个样子 , 如果你把自动搅拌壶拆开 , 在杯底就会发现装了一个这样的半导体温差片 , 一头接着壶底靠水的那一面 , 一头接着壶的外底面 。

图源百度参考资料:温差电元件、热电效应、自动搅拌杯by 前进四Q.E.R.

Q5

吃辣的能力取决于对痛的感知能力还是抵抗能力?

by Revil

答:辣椒对人的刺激主要是通过辣椒中富含的辣椒素(Capsaicin) , 特异性结合粘膜上的TRP受体(也称辣椒素受体)来实现的 。 顺带一提 , TRP受体不仅在口腔粘膜表达 , 还在鼻腔、皮肤、肛门处表达 , 所以……你懂得 。 TRP受体家族是广泛分布在细胞质膜表面的一类离子型受体 , 作为信号的感受器介导着疼痛和温度信号的感知和传递 , 同时也可以感知包括辣椒素(TRPV1)、四氢大麻酚(TRPV2)、薄荷醇(TRPM8)、芥末油(TRPA1)等植物次生代谢产物 。 其中TRPV1受体主要负责感受辣椒素 , 但也可以被芥末油等激活 。 TRPV1受体参与了温度和疼痛通路 , 这也是为什么当你摄入辣椒之后会发热流汗并且疼痛的主要原因 , 并且因为TRPV1受体介导的疼痛通路会促使机体释放内啡肽来镇痛 , 同时也会带来快感 。 吃辣的能力不仅取决于感知能力的下降 , 也取决于抵抗能力的上升 。 以鸟类为例 , 部分鸟类可以大量摄入辣椒而无动于衷(辣椒依赖鸟类传播种子) , 并不因为它们没有TRPV1的受体(一个常见的谬论) , 而是它们的TRPV1受体与哺乳动物有差异 , 对辣椒素并不敏感 , 这就是感知能力的下降带来的吃辣能力的提升 。 而作为哺乳动物的人类 , 吃辣能力的差异更多的是因为神经水平的习惯化 , 也就是长期接触辣椒素带来的脱敏作用 , 这也可以被认为是抵抗能力的一种 , 所以才会有所谓的吃辣能力的训练和退化之言 。 如果吃辣椒吃high了 , 冷牛奶和10%的糖水是很好的选择 。 如果是切辣椒带来的皮肤刺激 , 油性物(比如油性的护手霜或者凡士林)的涂抹是很好的缓解选择 。 参考文献(我也想发Nature……):[1]Michael J. Caterina et al. The capsaicin receptor: a heat-activated ion channel in the pain pathway. Nature, 1997.[2]Sven-Eric Jordt et al. Mustard oils and cannabinoids excite sensory nerve fibres through the TRP channel ANKTM1. Nature, 2004.[3]Sven-Eric Jordt et al. Molecular Basis for Species-Specific Sensitivity to "Hot" Chili Peppers. Cell,2002.by 某大型裸猿Q.E.R.

Q6

为什么光学三原色加起来是白 , 色彩三原色加起来是黑?

by 一位爱抬杠的小菜豆

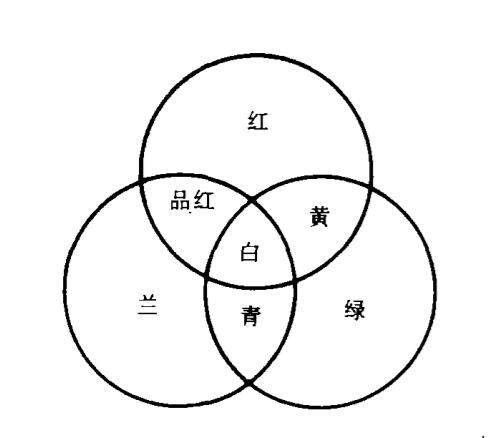

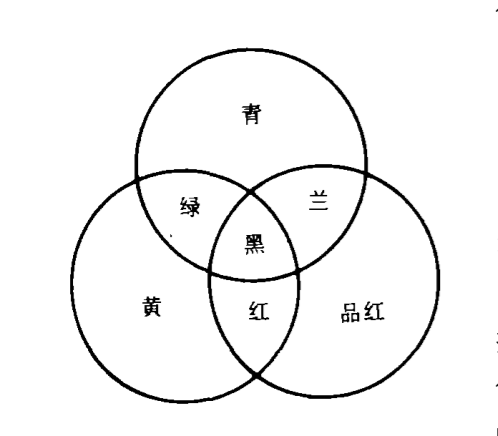

答:在很多场景中我们都会听到“三原色”这样的概念 , 但不同场景下的“三原色”对应着不同的颜色 , 且混合后会得到不同的结果 。 比如“光学三原色”混合后得到的是白色 , 但“色彩三原色”混合后变成了黑色 , 这两者的区别对应着两种不同的颜色混合原理 。 “光学三原色”混合得到白光是一种加色混合 , 这是色光的混合 。 对于外界的光来说 , 特定波长的光入射到我们的眼睛后 , 会刺激视网膜上的视锥细胞 , 这些视锥细胞有三种神经纤维 , 每种神经纤维兴奋都对应某种“光学三原色”的感知 , 并在我们的大脑皮层转化为各种颜色 。 当“光学三原色”对应的红光、绿光和蓝光同时入射到我们的眼中时 , 会同时引起三种神经纤维的兴奋 , 三种不同颜色的光谱在我们的视觉器官内部合成白光的感觉 , 当然这种合成与连续波长的白光不同 , 属于“同色异谱” 。 而“色彩三原色”混合得到黑色是一种减色混合 , 是一种在外界混合后再作用于我们的视觉器官的方式 。 我们知道各种物体的颜色取决于其反射的颜色 , “色彩三原色”的品红、黄、青就是分别反射白光中这三种颜色对应波长的光 , 吸收白光中其他波段的光 , 当把这三种颜色对应的颜料混合后 , 其各自反射的光对于另两种颜料来说是可以被吸收的光 , 且整体而言 , 吸收远大于反射 , 最后进入我们眼中的光就很少了 , 显得三种颜料混合后得到的就是黑色了 。 简单来说 , 加色混合是把三种光谱相互叠加 , 混合后得到的光谱也能呈现出白光的感觉 , 而减色混合是从白光中减去其他颜色 , 混合后各种颜色对应的光都被“减掉”了 , 就呈现为黑色 。

图一 “光学三原色”加色混合

图二 “色彩三原色”减色混合参考资料:[1]袁鸿俊.光色混合问题浅谈[J].物理教师,1991(10):40-42.[2]龚铮如.色彩构成的“互补性”[J].山东纺织工学院学报,1993(04):30-35.by 懒懒的下午三点半Q.E.R.

Q7

高空气象中的“蓝色喷流"形成机理是什么?能人为制造吗?能持续多久?by 匿名

答:蓝色喷流(blue jet)是一种中层大气电现象 , 其形态为一束蓝紫色的细长光束 , 从积雨云的顶端向上射入平流层中 , 其长度可达50千米 , 持续时间通常小于1秒 。

从国际空间站拍摄到的蓝色喷流现象尽管蓝色喷流总是与雷电相联系 , 但其并非由闪电直接触发(与之相对 , 另一种高层大气电现象:sprites , 即红色精灵 , 被认为由正闪电直接触发) 。 研究者认为 , 蓝色喷流是一种电击穿效应 。 形成雷暴的积雨云 , 其下部区域带负电 , 上部区域带正电 , 这种电荷的分离主要是大气对流时空气中冰晶(或水珠)之间的摩擦引起的 。 雷暴天气 , 中层和底层大气间的对流格外强烈 , 因此云顶的局部区域可能在短时间内积累大量正电荷 , 产生足够强的电场撕裂空气分子 , 产生大量离子 , 从而引发电击穿:大量正离子在电场的驱动下向上运动 , 与沿途的空气分子碰撞 , 产生更多的离子 , 自下而上形成一条导电通路 。 沿途被激发的空气分子回到基态时 , 以光子的形式释放出能量 , 给予了喷流特征性的蓝色光芒(离子运动到喷流末端时已经失去大部分动能 , 因此发出的光颜色偏红 , 对应能量更低的激发态) 。 那么 , 能否在实验室中人为制造类似蓝色喷流的现象呢?确实是可以的 , 早在2010年 , MIT的 Elm Williams 教授就通过在稀薄空气两端加以高电压 , 模拟了很多中高层大气电现象 , 他的实验装置也因此被称为“sprites in a bottle” 。 但是 , 实验室的模拟闪电和大气中真实的蓝色喷流在能量、距离尺度上还相距甚远 , 想要进一步研究这一神秘而独特的自然现象 , 还是要依靠实地的观察与测量 。 参考文献:[1] Observation of the onset of a blue jet into the stratosphere, Nature (2021).[2] results from the Sprites94 aircraft campaign: 2. Blue jets. Geophys. Res. Lett. 22, 1209–1212 (1995).by 乐在心中Q.E.R.

#投票

#本期答题团队

yrLewis、Eric、jita、前进四、某大型裸猿、懒懒的下午三点半、乐在心中

#上期也精彩

可以通过喝冰水来消耗热量减肥吗?| No.244

【湍流|酸奶为什么会沾在盖上?|No.245】编辑:他和猫

推荐阅读

- IT|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 德尔塔|为什么感染飙升但死亡人数有限?研究显示T细胞可防止奥密克戎引发重症

- 生活|2022,你为什么需要一块华为 WATCH GT3?

- 记忆|为什么现在的年度听歌报告,越来越好哭了?

- 符合中国|为什么要注册中文域名?中文域名很好?

- 周建明|周建明:我们为什么要强调基础科学研究?

- 智电|你的纯电MPV,为什么需要一个专业户来操刀?

- 安全|为什么我们现在不再需要杀毒软件了?

- 标准|5G很美丽,也要解好题:为什么今天必须关注5G-Advanced?

- 技术|【冬奥问“冀”】为什么说观众在观赏冬奥会时也能感受到高科技?