5月22日 , “祝融号”火星车开始执行我国首次火星任务中最后一个阶段的任务——巡视探测 。 7天前的5月15日 , “天问一号”探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区 。 《面对面》采访人员专访了航天科技集团五院“天问一号”火星探测器系统总设计师孙泽洲 , 揭秘中国成功“探火”的背后故事 。

与美国、阿联酋航天器同场竞技

“压力程度无法用语言形容”

5月15日 , “天问一号”成功着陆 , 我国成为世界上仅有的几个登陆火星的国家 。 “天问一号”的这次飞行 , 其实是与阿联酋的“希望号”和美国的“毅力号”同场竞技 。 2020年7月的发射窗口期 , 三个国家的三颗火星探测器相继发射升空 , 踏上奔向火星的征途 。 “希望号”的目标是环绕火星研究火星大气 , 而“天问一号”和“毅力号”的目标都是登陆火星 。 2021年2月 , “希望号”与“天问一号”进入环火轨道 , “毅力号”成功降落火星表面 。

文章图片

在讲到三国航天器同场竞技时 , 孙泽洲一度哽咽 。

采访人员: 一旦跟别的国家同台竞技 , 尤其还是在领域内已经比我们提前几十年的国家 , 这个时候附加的压力有多大?

孙泽洲: 我们月球探测的时候没有人跟我们在同时期做月球软着陆探测 , 类似于运动场只有我一个运动员 , 成功与否只是我的一次任务而已 。 而这次三个航天器同场竞技 , 阿联酋“希望号”已经环绕成功了 , 美国“毅力号”已经着陆成功了 , 这时候“天问一号”在我心里已经不是一个任务完不完成这么简单 , 我不太好用语言来表达我压力的程度 , 但确实我包括我们团队在这个过程中承受的压力跟以前的任务相比 , 真的不一样 。

从着陆到巡视探测

中间为何留出7天时间?

5月22日10时40分 , “祝融号”火星车到达火星表面 , 开始执行我国首次火星任务中最后一个阶段的任务—巡视探测 。 7天前 , 5月15日7时18分 , “天问一号”探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区 。

采访人员: 着陆之后 , 火星车停留的这几天在做什么呢?

文章图片

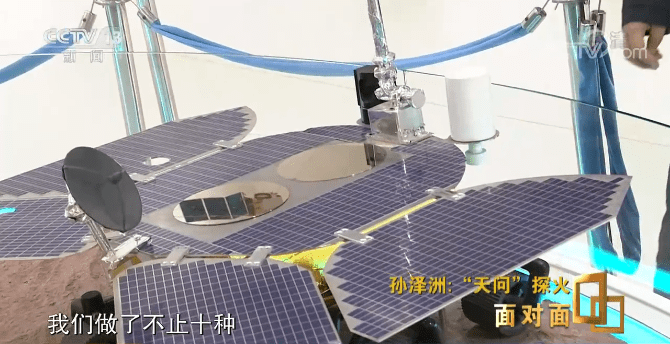

孙泽洲: 首先着陆之后第一天它有大量的关于自己状态的设置 , 包括桅杆的展开、太阳翼的展开、天线的展开、移动悬架的抬升等一系列工作 , 之后几天它要完成对周围的环境感知 , 以及与地面建立通讯 。

“火星蝴蝶”

是如何设计出来的?

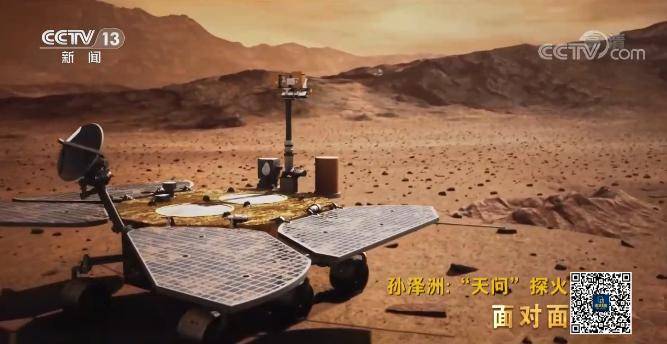

接下来的3个火星月 , “祝融号”将在火星上开展地表成分、物质类型分布、地质结构以及火星气象环境等探测工作 。 这辆以中国上古神话中的火神命名的火星车重量达到240公斤左右 , 为6轮独立驱动 , 携带6台载荷 , 其太阳翼呈蝴蝶翼形 。 因此有人形象地将“祝融号”火星车比喻为“火星蝴蝶” 。

文章图片

采访人员: 为什么是蝴蝶呢?蝴蝶的想法是哪来的?

孙泽洲: 我们太阳翼必须要面积大 , 不是因为想设计成蝴蝶 , 是大家设计完之后觉得它像蝴蝶 , 收拢的时候都是扣在一起的 。 这个设计巧妙 , 同时还非常美观 。 针对太阳翼的方案初期我们做了不止十种 , 一开始设计成翻开再展开的 , 我说那样不行 , 一个是很复杂、风险大 , 另外也太丑了 。 再一个需要二次展开 , 它也不可靠 。 我们最后设计成这样 , 大家觉得非常美观 , 我觉得很有特征 , 很有我们的标识感 。

“天问一号”装有“黑匣子”

为着陆失败做准备

2016年 , 中国火星探测任务和嫦娥四号探测器任务分别正式立项 , 孙泽洲被任命为两大探测器的“双料”总设计师 , 一面飞“月球” , 一面奔“火星” 。 从“探月”到“探火” , 距离从38万公里一下子“跨越”到4亿公里 , 而且火星表面环境更为复杂凶险 。 首次火星探测任务计划通过一次任务实现火星环绕、着陆和巡视 , 对火星进行全球性、综合性的环绕探测 , 在火星表面开展区域巡视探测 。 想要通过一次发射就完成三项目标 , 这在全球尚属首次 。

采访人员: 有句话 , 火星是很多探测器的坟场 , 也就是说它失败率实在是太高了 , 人家单项任务失败率就很高 , 我们要一次出发完成三项任务 。 你们在设计之初有没有把这些因素都综合考虑进去 , 万一我们失败了?

文章图片

孙泽洲: 我们做了很多准备 , 甚至可以说至少有一半甚至一半以上的精力都是在做防止极小概率事情发生的工作 。 这次着陆系统还带了一个信标装置 , 类似于飞机的黑匣子 , 我们考虑到如果没有真正平稳着陆到火星表面 , 比如撞击的话 , 我们在一定程度上也可以靠这个信标把进入过程中关键的记录数据传回地面 , 便于我们对过程中的原因进行分析 。

为模拟火星开伞

专门研制发射火箭弹

火星和地球的公转周期决定了大约每隔26个月 , 有一个最佳发射窗口 , 这时航天器从地球出发到达火星所需要的转移能量最少 。

为了赶在2020年的最佳发射窗口前完成所有准备工作 , 孙泽洲带领团队远赴新疆戈壁、内蒙草原进行大量外场试验 , 建造火星环境模拟试验设施 , 完成了多项关键技术攻关 。

文章图片

孙泽洲: 我们不是简单地把伞用飞机拉到空中 , 然后把伞一扔就行 。 对进入地球的航天器来讲 , 用这种方式验证这个伞可以 , 但火星大气比较稀薄 , 我们要在距离地球地面30多公里高度的情况下进行模拟 , 才能跟进入火星时大气密度比较相似 。 我们为了验证这个伞 , 新研制了一枚火箭弹 , 把伞装到模型上去 , 通过火箭弹把它打到我们要求的30—50公里的高度 , 火箭弹再把它分离出来 。 这个伞和模型之间再用我们的程控来控制 , 进行开伞 , 模拟在火星上开伞的过程 。

“未来的行星探测 ,

要选出30岁的总师”

34岁担任副总设计师 , 38岁担任系统总设计师 , 如今51岁的孙泽洲已经作为总师放飞了嫦娥三号、嫦娥四号和天问一号三个深空探测器 。 从“奔月”到“探火” , 正是千千万万和孙泽洲一样的航天人不断问天 , 推动着中国探测器一步步远行 , 探索深空的奥秘 。

文章图片

孙泽洲: 上世纪九十年代初我来到五院 , 那时候任务真的很少 , 一年发射不了一颗型号 , 后来从九十年代末开始有一个快速的发展期 , 这个发展期给我们提供了一个很好的平台 , 到现在我们也在重视这方面 , 大胆地给年轻人压担子 , 给他们更多的信任 , 那天我还说 , 以后的深空探测真的需要80后 , 甚至要让更年轻的人担当主力 。 为什么这么说?像我们现在到月球几天的飞行 , 到火星几个月的飞行 , 到木星几年的飞行 , 以后要到天王星、海王星 , 那可能需要几十年的飞行 。

采访人员: 我入职的时候它飞走 , 我退休的时候他才到 。

孙泽洲: 所以我们开玩笑 , 下回更远的行星探测我们一定要选一个30岁的总师 , 要不然等飞到了 , 总师都退休了 。

制片人丨张士峰

采访人员丨董倩

策划丨黄瑛

【发射|“天问一号”总设计师孙泽洲:专门为着陆失败做了准备】编导丨丁芳

责编丨王枫

编辑丨张宏飞 崔智琳

摄像丨王扬 王忠仁

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一