◎ 科技日报采访人员 吴长锋

遨游在太空的“墨子号”量子科学实验卫星 , 如今有了属于自己的“正式名称” 。 2020年9月11日 , 国家重大文化工程《辞海》(第七版)正式对外发布 , 本次新增内容中添加了“量子通信”“量子科学实验卫星”等词条 。

2016年8月16日1时40分 , 我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空 。 为了这一天 , 中国的量子物理学家们 , 已经准备了10多年 。

文章图片

把量子实验室“搬”上太空

“墨子号”量子科学实验卫星的诞生 , 源于我国“构建全球范围量子通信网”的科学愿景 。

“把量子实验室‘搬’上太空的设想 , 10多年前就已被提出 。 ”中国科学技术大学教授、中国科学院院士潘建伟说 。

早在2003年 , 潘建伟团队就开始探索在自由空间实现更远距离的量子通信 , 提出了利用卫星实现远距离量子纠缠分发的方案 。 在自由空间 , 环境对光量子态的干扰效应极小 , 而光量子在穿透大气层进入外层空间后 , 其损耗更是接近于零 , 这使得自由空间信道比光纤信道在远距离传输方面更具优势 。

2005年 , 潘建伟团队首先在合肥实现距离达13公里的自由空间量子纠缠分发和量子通信 , 13公里约等于地球表面的大气厚度 , 这次实验在国际上首次证明纠缠光量子在穿透等效于整个大气层厚度的地面大气后 , 纠缠仍然能够保持 , 其可被应用于高效、安全的量子通信 , 该实验为后续的自由空间量子通信实验奠定基础 。

此前 , 一直走在全球量子通信领域前列的 , 是奥地利物理学家安东·蔡林格的团队 。 安东·蔡林格团队1997年在室内首次完成了量子态隐形传输的原理性实验验证 , 他们在2004年又利用多瑙河底的光纤信道将量子态隐形传输距离提高至600米 。 潘建伟到奥地利攻读博士学位期间 , 曾在安东·蔡林格团队担任研究骨干 。

2001年 , 潘建伟学成回国 , 在中国科学技术大学建立起中国的量子物理实验室 。 在那之后 , 这对师徒既是合作伙伴又是竞争对手 , 正式开始了攀登量子通信技术高峰的竞赛 。

文章图片

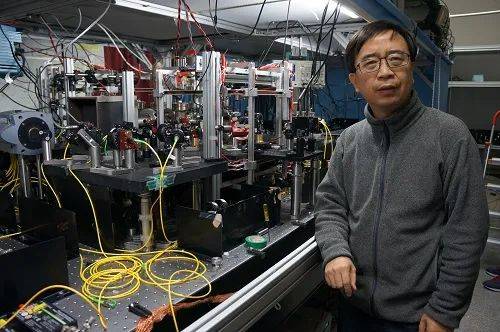

潘建伟 。 图片来源:人民网

相比于安东·蔡林格团队 , 潘建伟团队的进度更快 , 并逐步实现了从并跑到小幅度领先的超越 。

2010年 , 潘建伟团队成功实现当时世界上最远距离的16公里量子隐形传态 , 首次证实量子隐形传态穿越大气层的可行性 , 为未来基于卫星中继的全球化量子通信网奠定了可靠基础 。 为了这次实验 , 潘建伟团队从2007年开始在北京八达岭与河北怀来之间架设了一条长达16公里的自由空间量子信道 。

随后 , 潘建伟团队在青海湖地区新建实验基地 , 开展验证星地自由空间量子通信可行性的地基实验研究 , 从多个方面进行攻关 , 旨在突破基于卫星平台自由空间量子通信的关键技术瓶颈 , 并在2012年实现全球首个上百公里的自由空间量子隐形传态和量子纠缠分发 , 对星地量子通信可行性进行了全方位地面验证 。

在这场量子学革命的科学竞赛中 , 多个“世界首次”“世界首个”均来自于由潘建伟领衔的“中国队”:在国际上首次实现安全通信距离超过100公里的光纤量子密钥分发、实现国际上首个全通型量子通信网络、建成世界首个规模化量子通信网络……“这标志着中国在量子通信领域的崛起 , 从10年前不起眼的国家逐步发展为现在的世界劲旅 , 将领先欧洲和北美 。 ”国际权威期刊《自然》杂志曾如此感叹 。

中国团队的这些研究工作 , 证明了实现基于卫星的全球量子通信网络和开展空间尺度量子力学基础检验的可行性 。

挑战世界最高难度

2010年3月31日 , 我国国务院第105次常务会议审议通过了中国科学院“创新2020”规划 , 要求中国科学院“组织实施战略性先导科技专项 , 形成重大创新突破和集群优势” 。

2011年1月25日 , 中国科学院实施启动首批“4+1”个战略性先导科技专项 , 其中就包括空间科学先导专项 。 空间科学先导专项第一批确定研发包括“墨子号”在内的四颗科学实验卫星 。 另外三颗分别为暗物质探测卫星“悟空”、我国首颗微重力科学实验卫星“实践十号”和硬X射线调制望远镜卫星“慧眼” 。

文章图片

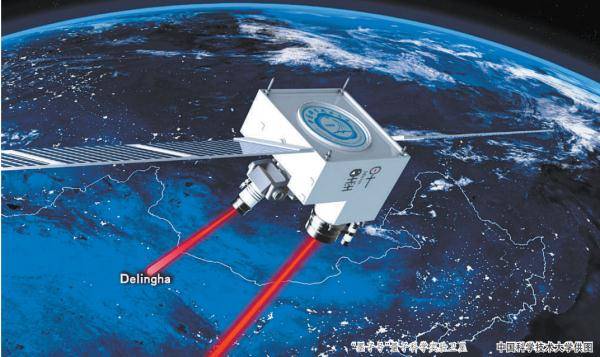

“墨子号”量子科学实验卫星与阿里量子隐形传态实验平台建立天地链路(2016年12月9日摄 , 合成照片) 。 新华社采访人员 金立旺摄

“工程师的任务是技术实现 , 要把科学家的梦想变成现实 。 ”量子卫星工程常务副总师兼卫星总指挥王建宇说 , 2011年量子科学实验卫星“墨子号”项目正式立项后 , 更高难度的挑战开始了 。

量子科学实验卫星是我国自主研发的星地量子通信设备 , 突破了一系列高精尖技术 , 包括“针尖对麦芒”的星地光路对准 , 偏振态保持与星地基矢校正 , 量子光源载荷等关键技术 。

王建宇从2007年就开始参与量子卫星的研究工作 。 他是中国科学院上海分院的副院长、原中国科学院上海技术物理研究所所长 , 作为光学遥感系统专家 , 他的团队与潘建伟团队合作 , 在辽阔美丽的青海湖畔实现了百公里级自由空间量子通信 。

在2007年至2010年的关键技术攻关阶段 , 研究团队将量子密钥产生的地方放在位于青海湖湖心岛的海心山上 , 从中间向两边分发 。

那时 , 晚上团队成员们就睡在帐篷里 , 同时还不能睡死 , 他们要打死一批批有可能干扰设备的蛾子 。 其中有位女研究生 , 从看见蛾子就害怕 , 到后来变成一边做实验一边面不改色地把蛾子一只只拍死的“杀手” 。

“以前做卫星 , 多少能找到参考资料 , 但这个量子卫星的工作 , 属国际首次 , 完全没有参考 。 ”王建宇认为 , 最困难的环节就是实现天地一体化联通 。

按潘建伟等科学家的实验设计要求 , “墨子号”不仅是天上的那颗卫星 , 它还包括地面系统:1个中心——合肥量子科学实验中心 , 4个站——南山、德令哈、兴隆、丽江量子通信地面站 , 1个平台——阿里量子隐形传态实验平台 。 卫星和地面站之间 , 要做到最高精度的瞄准和最灵敏的探测 。

文章图片

丽江量子通信地面站望远镜发射红色信标光 , “等待”“墨子号”过境(2016年12月22日摄) 。 新华社采访人员 金立旺 摄

光量子非常小 , 它是光的最小单位 , 必须要用极为灵敏的探测器才能探测到;它的数量又非常多 , “墨子号”卫星每秒能分发1亿光量子;此外 , 它还姿态万千 , 能形成不同的量子编码……

王建宇打了个比方:如果把光量子看成一个1元硬币 , 星地实验就相当于要在万米高空飞行的飞机上 , 不断把上亿个硬币一个个投到地面上一个不断旋转的储钱罐里(偏振测量的基矢在变化) , 这不但要求硬币击中储钱罐(瞄准精度) , 而且要求硬币准确射入罐子上细长的投币口(偏振保持) 。

为了让穿越大气层后光量子的“针尖”仍能对上接收站的“麦芒” , 王建宇团队与潘建伟团队一道 , 从2012年起开始进行了各种实验:收发距离40公里的转台实验 , 要与卫星绕地运行的角速度一致;30公里距离的车载高速运动实验 , 要考验超远距离“移动瞄靶”能力;热气球浮空平台实验 , 在空地环境下模拟量子密钥分发……

这么困难的“针尖”对“麦芒” , 其关键技术最终被一一攻破 , 在十几个研究所的几百位科研人员的倾情投入下 , 卫星的初样完成了 。

构建首个星地量子通信网

32年前 , 人类历史上首次量子通信在实验室实现了 , 传输距离32厘米 。 而今 , 中国人将这个距离扩展了1400多万倍 , 实现了从地面到太空的多用户通信 。

文章图片

2016年8月16日1时40分 , 我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星发射升空 。 新华社采访人员金立旺 摄

2021年1月7日 , 国际顶级学术期刊《自然》杂志上发表了题为《跨越4600公里的天地一体化量子通信网络》的论文 。 中国科学技术大学宣布 , 中国科研团队成功实现了跨越4600公里的星地量子密钥分发 , 标志着我国已构建出天地一体化广域量子通信网雏形 。

20年磨一剑 , 中国在量子通信域实现了从跟跑到领跑:量子保密通信京沪干线总长超过2000公里 , 是目前世界上最远距离的基于可信中继方案的量子安全密钥分发干线 , 该线路已于2017年9月底正式开通 。 “墨子号”量子科学实验卫星于2016年8月在酒泉卫星发射中心成功发射 , 圆满完成了预定的全部科学目标 。

“墨子号”牵手“京沪干线” , 中国科学技术大学科研人员潘建伟、陈宇翱、彭承志等与中国科学院上海技术物理研究所王建宇研究组、济南量子技术研究院及中国有线电视网络有限公司合作 , 构建了全球首个星地量子通信网 。 经过为期两年多的稳定性、安全性测试 , 该通信网实现了跨越4600公里的多用户量子密钥分发 。

“要实现广域量子通信 , 就要解决光量子损耗、退相干等一系列技术难题 , 比如光量子数在光纤里每传输约15公里就会损失一半 , 200公里后只剩万分之一 。 ”潘建伟说 , 科研团队在光学系统等方面发展了多项先进技术 , 化解了这些难题 。

全球首个星地量子通信网络 , 覆盖我国四省三市32个节点 , 包括北京、济南、合肥和上海4个量子城域网 , 通过两个卫星地面站与“墨子号”量子科学实验卫星相连 , 总距离为4600公里 , 目前已接入金融、电力、政务等行业的150多家用户 。

目前 , 广域量子通信网络的雏形已基本形成 , 未来在此基础上 , 可进一步推动量子通信在金融、政务、国防、电子信息等领域的广泛应用 。

《自然》杂志审稿人对此评价道 , 这是地球上最大、最先进的量子密钥分发网络 , 是量子通信“巨大的工程性成就” 。 星地量子通信网的建成 , 为未来实现覆盖全球的“量子网”奠定科技基础 , 也为相对论、引力波等科学研究 , 提供了前所未有的“天地实验室” 。

亲历者说

潘建伟:给量子科学实验卫星取名“墨子”是为展现我国科研自信

◎科技日报采访人员 吴长锋

2016年8月16日 , “墨子号”量子科学实验卫星在九泉卫星发射中心成功发射升空 。

“现在看发射录像感觉很轻松 , 但其实在发射前30秒 , 我一直双手合十 。 尽管没念阿弥陀佛 , 却也在默念老天保佑 , 希望卫星能成功进入太空 。 ”中国科学技术大学教授、中国科学院院士潘建伟回忆道 。

文章图片

中国科学技术大学供图

潘建伟说 , 给这颗卫星取“墨子号”这个名字 , 是因为墨子是中国历史上的第一位科圣 。 墨子生活在2400年前 , 他主张“兼爱、非攻” , 也就是平等、博爱、反对战争 。

“墨子在墨家著作《墨经》里面提到‘端 , 体之无序而最前者也’ 。 这个‘端’指的是小颗粒 , 是组成所有物质的最基本的单位 。 ”潘建伟说 , 从这个含义上讲 , 墨子是所有科学家里面最早提出原子概念雏形的人 。 与他同时期的希腊的科学家、哲学家德谟克利特也提出了相同的观点 。 此外 , 墨子在《墨经》里面还提出“止 , 以久也 , 无久之不止” 。 久是力的意思 。 这句话说的是一个物体之所以会停下来 , 主要因为受到力的作用 , 如果说没有阻力的话 , 一个物体的运动是永远不会停止的 。

“这与我们在高中学到的牛顿惯性定律是完全一样的 。 不过 , 与墨子同时期的著名哲学家亚里士多德却说 , 如果一个物体不受到力的作用就会停下来 。 后来牛顿提出了惯性定律 , 否定了亚里士多德的观点 。 ”潘建伟说 , 早在2000多年前 , 我国就已经有一位伟大的科学家提出了非常基本的物理学概念 。

“有种说法 , 中国人也许不适合做科研 。 我们当时取‘墨子号’这个名字 , 就是想告诉大家:中国人可以做好科研 。 ”潘建伟说 , 取名“墨子”正是为展现我国的科研自信 。

此外 , 墨子还做了一项很重要的工作 , 其与光学研究有关 。 “现在我们都知道光线是沿直线传播的 , 但在古时候人们并不清楚这个事情 。 如何通过一个实验来证明光是沿着直线传播的呢?”潘建伟说 , 墨子在2000多年前就做过一个小孔成像实验 。 他站在门外面 , 在门上挖一个小孔 , 门里面有一面墙 , 结果发现墙上的影子是倒过来的 。 我们知道光只有沿着直线传播才会有这种现象 。 我们将世界上首颗量子科学实验卫星取名为“墨子号” , 一方面是为了纪念墨子在我国科学方面所作出的一些重大贡献 , 同时也为了纪念他在光学研究方面所取得的一些成就 。

大事记

2006年

我国团队实现了超过100公里的诱骗态量子密钥分发实验

2008年

我国首个3节点全通型量子保密电话网络在合肥试验成功

2016年8月

世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空

2017年9月

量子保密通信“京沪干线”正式开通 , 并与“墨子号”成功对接 , 实现了洲际量子保密通信,全球首个天地一体化的广域量子通信网络初具雏形

2020年2月

我国科研团队实现了500公里量级真实环境光纤的双场量子密钥分发和相位匹配量子密钥分发

2020年6月

“墨子号”量子科学实验卫星在国际上首次实现千公里级基于纠缠的量子密钥分发

2021年1月

我国宣布建成跨越4600公里的天地一体化量子通信网络

【量子|挑战世界最高难度!中国科学家把量子实验室“搬”上太空】来源:科技日报

推荐阅读

- 人物|马斯克承认输给了巴菲特:曾尝试挑战喜诗糖果,但最终放弃

- 最新消息|世界单体容量最大漂浮式光伏电站在德州并网发电

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- 系列|2021中国航天发射圆满收官!年发射55次居世界第一

- 科技创新平台|云南:打造世界一流食用菌科技创新平台

- 最新消息|宝马LG和其他公司正考虑使用量子计算机解决具体问题

- 堆芯|全球首座,世界领跑!

- 器件|6G、量子计算、元宇宙…上海市“十四五”聚焦这些前沿领域

- 前瞻|6G、量子计算、元宇宙……上海市“十四五”聚焦这些前沿新兴领域

- 视觉|超高色准打破行业天花板,创维S82还原真实世界