在短视频世界中 , “土味文化”快速蔓延 , 产生了一大批占据主流流量的土味短视频内容 , 由此 , 也让不少“土味网红”成功出圈 。

“土味”最开始出现在2016年贴吧、微博等平台上 , 随着短视频时代的到来 , 相关平台上出现了一大批草根自媒体 , 以农村、乡镇为阵地 , 发布了大量不同于城市气息的短视频内容 , 在一众画面清新、制作精美的高质量视频中脱颖而出 , 将乡野气息带进大众传播的视野 。

文章图片

网络用语——“土味” 。 网络截图

尴尬故事场景、夸张的身体语言、平民化语态……“土味网红”们出现在乡村、城镇边缘等背景中 , 利用身后的原生态场景 , 运用各种“土味”符号 , 再配合上循环洗脑的背景音乐 , 来展示自己的形象 , 也由此引发讨论 。

异军突起的“土味网红”

继“郭言郭语”之后 , Z世代下的00后网红“@纠纠在努力”(以下简称纠纠)成为新一轮互联网新语态的发起者 , “一giao我里giaogiao”“猕hotel”等特定语言 , 又一次在互联网刮起一阵“土味黑话”潮流 。

文章图片

纠纠挑战M豆化妆 。 来源:视频截图

纠纠来自云南临沧 , 是一个农村家庭的女孩 , 通过一口带有云南口音的普通话 , 在网络迅速走红 。 “劳布”(萝卜)等词汇成为互联网传播的热门词汇 , 引发模仿 。 网友们称之为“纠语”,并认为“纠语”是继郭语、岚语、淋语之后的互联网第四语言 。

纠纠发布的内容 , 主要由分享日常和情景演绎两部分构成 。 在日常中 , 纠纠和朋友进行互动 , 利用口音本身的特点进行一本正经的搞笑 , 用洗洁精充当洗发露、穿麻袋模仿高定服装、拿斧头切牛排等出乎意料的搭配和情节 , 令人忍俊不禁 。

“纠言纠语”的走红 , 离不开纠纠所依托的农村场景和土味人设 。 她以一种原生态的土味在精致的大众审美中另辟蹊径 , 将粗糙、野性和土气暴露在空气中 。

同样 , 像纠纠这样的“土味网红”还有很多 , 他们正在快速孵化和成长 , 脚踏乡村泥土 , 夸张地表演着直白的内容 , 成为这几年一支异军突起的乡村力量 。

一场关于“土味”的狂欢

“土味网红”们的走红 , 是毫无逻辑可言的 。 但如果只从“土味”二字里寻找答案 , 或许能窥得一二 。

一次互联网的革新 , 带来一场关于“土味”的全民狂欢 , “土味”之所以能够大行其道 , 与城乡之间的不同需求有关 。

浙江传媒学院新闻与传播学院副教授王润认为 , “土味”的产生 , 首先来源于农村、乡镇年轻人的表达诉求 , 在到处都充斥着城市语态的大众媒体中 , 短视频平台的产生 , 为生活在乡村的群体提供了一个对话的窗口 , 他们渴望自己的生活状态被村外看见 , 也渴望与村外发生交流 。

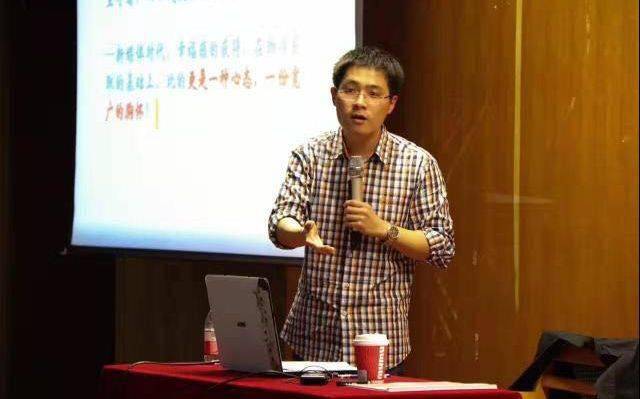

文章图片

【互联网|“土味”狂欢 让乡村和城市“欢”到一起了吗?】浙江传媒学院新闻与传播学院副教授王润 。 受访者供图

另一方面 , 反观“土味”短视频在大众中走红、流行和爆梗 , 源于其一定程度上满足了当代城市群体舒缓心理压力的诉求 。 王润说:“置身城市情景生活下的群体 , 面临着更多精神压力 , 这些‘土味’视频就像是他们茶余饭后的消遣 , 有一个原生态的情景带领他们短暂远离城市的纷扰 , 展现农村的风光和野性 , 在那些或许粗糙、或许无脑的视频中 , 他们可以得到解压和放松 。 ”

一位喜欢土味表情包和土味梗的网友表示:“这些网红的梗都很有趣、很生动 , 它虽然土 , 但知道和使用这些梗就是潮流 。 ”

流量为王的“工业土味”:真实与表演

“土味”本应自由野性 , 却同样抵挡不住市场操纵 , 在流量为王的短视频逻辑中 , 通过被资本收编 , “原生土味”转而成为“工业土味” , 开始批量出厂 。

王润认为 , 这是一种“刻奇”现象 。 刻奇最初被用于形容19世纪那些过度夸张情感和戏剧化的作品 , 在“工业土味”短视频中 , 网红们将接受信息的个体认知体验与情感表达视作工具 , 刻意营造一种矫揉造作的表演 , 对用户讨好和谄媚 。 “刻奇容易使个体失去追求真正满足的能力 , 是一种虚假的代替性满足 , 它有可预期的效果和可预期的报酬 。 所以这些网红刻意以戏剧化的方式来吸引网民 , 目的是达到传播效果 , 很大程度上离不开背后团队的操控 。 ”王润说 。

杭州某红人孵化公司工作人员小谭表示:“土味是我们团队挖掘的一个人设 , 作为一个男女老少皆宜的泛娱乐化人设 , 只要红人有这个潜质 , 我们就会为他定制 , 编辑相关的短视频内容 , 由团队来出策划脚本 , 因为我们最知道现在什么内容最火、最容易出爆款 , 红人只需要做好表演并和粉丝互动就行 。 ”

几乎所有小有成就的土味网红都逃不开签约团队的诱惑 , 在一个个工业化的表演模式中 , 土味逐渐脱离了原始的内核 。

“这对真实的乡村并不公平”

中国互联网络信息中心公布数据 , 截至去年年底 , 我国乡村网民的规模达到3.09亿 , 首超全体网民的30% , 这也是“土味”文化之所以能够兴起与流行的基础 。

互联网的普及和社交媒体的诞生大大增加了乡村网民的传播能力 , 作为一直缺席于大众媒体的乡村群体 , 得到了发声的机会 , 他们利用乡村场景和人物 , 为互联网增加了丰富的生活形态和景象 。

然而 , 在这场城市与乡村的狂欢派对上 , 乡村作为被凝视的一方 , 也在接受着城市的“驯化” 。 王润认为:“城市的一方透过这些‘土味’内容了解乡村、认识乡村 , 这种认知本该是多元的 , 但是资本的进入让‘土味’内容成为一种标签 , 通过病毒式传播成为乡村代表 , 这对真实的乡村是不公平的 。 ”

当“土味”成为提前策划、精心雕琢的工业品时 , 它就变了味 。 原本渴望在大众媒介中占有一席之地的乡村视角 , 经过城市的筛选和包装 , 转而被包裹着“土味”外衣的城市视角所取代 , 人们所期待的城乡融合的愿景便不能实现 。 王润说:“这恰恰是一种城乡的撕裂 , 当城市失去对真实乡村的观察和了解 , 对乡村的印象仅被单一的‘土味’占据时 , 就是一件很可怕的事情了 。 ”

让“土味”成为“乡土”

该如何避免“土味”短视频、“土味”内容陷入城市视角单一叙事的陷阱中 。

在王润看来 , 拓展“土味”语义应成为每个人的共识 。 “这些夸张表达的‘土味’短视频有它存在的合理性 , 但是如果要做一个长久的、有意义的内容生产 , 首先要拓展‘土味’两个字的含义 , 不要狭窄地认为它就是社会摇、杀马特这一类 , 在这里 , ‘土’不应该是一个形容词 , 而是作为一个名词‘乡土’ , 要透过这些短视频 , 来展现真实的乡村 , 提供多元的视角 。 ”

不可否认的是 , 在目前当红的嘟嘟姐、纠纠等人的短视频内容中 , 着实有一部分真实乡村的影子 , 比如嘟嘟姐视频中的乡间土路 , 纠纠所在乡镇的市集场景 。 需要警惕的是 , 过分夸大的表演需要固化了特定的乡村场景 , 不等于全部的真实 。 因此 , 需要更多视角的“土味”短视频的加入 , 比如以田园风格的“土味”进入大众视野 。 在李子柒的视频中 , 能看到清新恬静的自然山水、乡土风光 , 每一帧画面都给人以美的感受 , 她在视频中展现桃源般的乡村生活 , 成为众多网友的心之所向 。

王润表示 , 流量驱动的“扮丑土味”可以作为日常生活的消遣 , 但它也只能够是消遣 , “我们的短视频生态中 , 需要更多高质量内容制作者的加入 , 需要网民与创作者、内容生产公司达成共谋 , 热度总有消退的那天 , 只有优质内容才能永存 。 “要让‘土味’成为一个观察农村的真实窗口 , 在短视频时代发挥应有的价值 。 ”

新京报见习采访人员 陈璐

编辑 唐峥 校对 李世辉

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境

- ASUS|华硕预热ROG Flow Z13:称其是“全球最强悍的游戏平板”