现代科技无论让城市变得怎样具有“智慧” , 也比不过人的智慧 。

文章图片

7月19日 , 工作人员在杭州市萧山智慧城市指挥中心进行动态监测 。 图片来源:新华社

树状的结构建筑 , 满天的飞行车 , 随手可以唤醒的全息显示 , 模拟的昼夜、星空…… , 这是科幻小说《三体》对于未来城市的设想 。

无论是科幻小说笔下的未来城市 , 还是现实社会里的钢筋水泥 。 随着数字化浪潮迅猛到来 , 各行各业都加速向“智慧化”转型 。

城市自然也不例外 。 能感知、会思考、会进化、有温度 , 新型智慧城市正朝着这个方向如火如荼地建设 。 但是 , 面对突如其来的水灾 , 现代大都市会因为一场暴雨而瘫痪 , 智慧城市反而显得很脆弱 。

这就让人想起纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在《反脆弱》一书中提到:现代化是什么?现代化能否带来脆弱局面的改观?

【社会|城市大脑何以未能智慧“渡劫”| 新京智库】城市对“智慧”的追求

随着突如其来的极端降雨迅猛肆虐 , 城市如何应对突发气象灾害已然成为社会治理的重大问题 。

利用智慧城市建设平台 , 借助互联网、大数据、云计算等技术展开预防和治理 , 理应成为非常重要的手段 。

但是 , 近来河南等地的极端降雨事件显示 , 一些“高大上”的技术平台并未能充分发挥期待的功能 , 未达到公众想象的效果 。

以“智慧”形容城市最早源于20 世纪90 年代初在美国举行的一场以“信息技术驱动城市形成可持续性竞争力”为讨论焦点的国际会议 。 2008 年 , IBM 公司又提出“智慧地球”的概念 , 再次引发国际社会对城市智慧化建设的广泛讨论 。

2010年 , 上海作为世博会的主办城市 , 成功引进来自世界各地的高新信息技术并进行本地化应用创新 , 成为中国智慧城市建设的“先行者” 。

在当下 , 我国100%的副省级城市、87%的地级以上城市 , 总计超过500个城市 , 均已明确提出或正在建设智慧城市 。

其实 , 智慧城市的初衷是解决城市管理效率低的问题 。 通过城市信息系统的建设 , 获取城市实时信息 , 全面、准确、及时地提取城市与社会的动态变化 , 提高城市管理能力和社会治理效率 。

到了2012年 , 随着云计算、大数据等新技术的发展 , 各个地方纷纷搭建起云平台和大数据平台 。 通过大数据挖掘 , 发现交通拥堵规律、地质灾害潜在隐患点以及流行疾病的传播过程 。

新冠疫情发生以来 , 大数据、AI、5G、区块链等智慧技术 , 也让城市有着更为畅通的信息流 , 以加速疫情防控的进程 。

譬如追溯感染者的活动路径、动态监控疫情数据变迁 , 无人机排查居民外出情况、测量体温 , 基于智能地图数据的人流监控与预测、医院线上问诊、数字政务(如复工审批)等 。

从个体的角度来看 , 智慧城市带来的最直观体验是在交通出行领域 。

城市车辆像流水一样连绵不断 , 来来往往 , 难免带来拥堵问题 。 以前 , 面对道路拥堵 , 交管部门通过历史数据 , 提前分析路况 , 然后通过手机短信等手段 , 提醒公众绕开拥堵路段 。

现在 , 导航软件掌握实时交通大数据 , 用户通过导航软件的动态引导 , 就可以提前判断路况 。

所以 , 不难发现 , 在城市治理方面 , 信息技术的高速发展让城市治理变得更加精细化 。 在出行等服务方面 , 城市的数字化建设给百姓带来实实在在的改善 。

当最强大脑遭遇极限挑战

在社交媒体上 , 有网友问:没有手机 , 你会怎么样?

在高赞回答当中 , 有人在怀恋小时候没有手机时跟邻居、同学一起天真玩耍的生活 。

不可忽视 , 在过去的20年中 , 智能化工具挪移乾坤、重塑心智 , 不断加速的变革颠覆了我们的生活、工作和交流方式 。

同样 , 在城市过度追求“智慧”的今天 , 很多人应该都没有想过一旦“智慧大脑”失灵 , 城市断电、断网之后 , 身处高楼的自己该怎么办 。

文章图片

7月22日 , 救援人员在郑州市京广南路隧道进行排涝作业 。 图片来源:新华社

在此次遭遇水灾的郑州 , 水、电、互联网中断 , 智慧城市瞬间失灵 , 城市一度陷入了混乱当中 。 其实 , 这类似人的大脑突然失去了供血 , 思考运转也就随即停止 。

实际上 , 郑州在智慧城市方面也有巨大的投入 。 在2020年 , 郑州便完成了城市大脑工程基础平台搭建 。 但面对这次水灾 , 除了熟悉的摄像头和各种便于信息传递的常规应用外 , 智慧系统在这场内涝中并没有什么优秀的表现 。

如果仔细观察就会发现 , 断电是智慧城市在这场水灾中失灵的致命因素 。

对硬件来说 , 如果没有电无异于就成了摆设 。 一些重要设备一般会有备用电源 , 暂时性的停电通常可以通过备用电源进行维持 。 但是对于布满大街小巷的物联网等终端感知设备来说 , 一般很少有备用电源 , 一旦遭遇停电就彻底无法工作 。

郑州水灾让很多人看到了现代化大都市在断电时遭遇的困局:交通信号灯无法正常工作 , 整个交通系统陷入瘫痪和混乱;身处地铁之中的乘客陷入困境 。 通讯基站也因为停电而无法正常运行 , 导致人们的通讯中断 。

其实 , 对于特大城市而言 , 在极端条件下的电力供应是城市建设中容易忽视的环节 。

在这样的情况下 , 一方面是全社会的危机应急意识显得尤为重要 , 另一方面 , 对于可能存在的突然断电 , 是否有科学、合理、可操作性强的应急预案是关键 。

不仅如此 , 城市在追求“智慧”带来便利的同时 , 将“人工”全部替代 , 也使得人本能的一些逃生能力受到限制 。

就像当水灾来临 , 高铁出站口的闸门全部失灵 , 原本需要刷身份证或车票出站的乘客 , 只能径直从无法转动的闸口里挤出去 。

而当洪水来临 , 原本既能预警也能救援 , 既能求助也能精准定位 , “会思考”、“会说话”的郑州京广路智慧隧道也失去了“智慧” 。

据之前报道 , “智慧隧道的运作……智慧大屏能实时监控各隧道内的各种情况 , 及时发出预警 , 通知现场人员应急处理” , “如果隧道内发生交通事故、火灾、设备故障 , 智慧大屏会立即感知到事故发生情况 , 作出预警 , 指挥中心工作人员也会立即通知现场人员前往处理 , 或疏散车流” 。

然而 , 根据此次在该隧道遇险的逃生者事后的描述 , 人们并没有真正看到、感受到这些设施中“智慧”元素的作用 。 如关于智慧隧道的预警功能 , 多位司机的描述是 , “没有收到任何有关道路安全的提示或预警” 。

可见 , 现代科技无论让城市变得怎样具有“智慧” , 也比不过人的智慧 。

此外 , 一些智慧城市建设以产品导向为主 , 往往忽视个体的需求 。

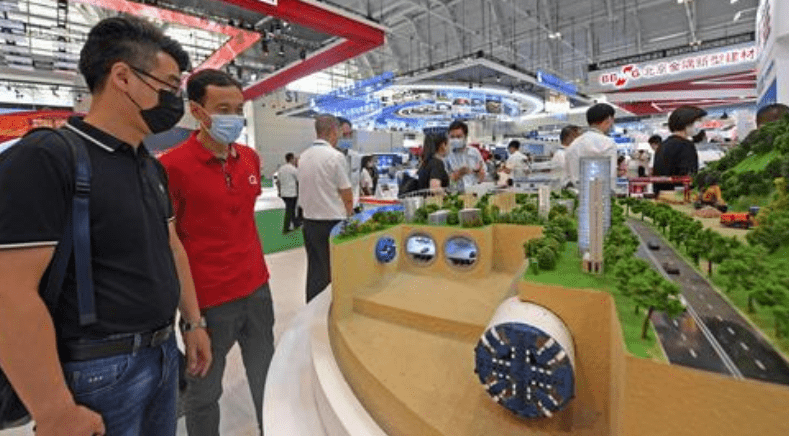

文章图片

在国家会展中 , 观众在参观城市地下综合管廊建设模型 。 图片来源:新华社

智慧城市经过这么多年的发展 , 建设的导向一直是如何使城市更加“智慧” , 城市治理更加有效率 。 然而 , 产品和技术都是已定的 , 而购买这种产品的顾客群体和所要迎合的顾客需求却是未定的 。

这就很容易忽视城市中老百姓的真实需求 , 导致在智慧城市建设中追求效率而忽视安全 。

如何诗意地栖居

就像纳西姆在《反脆弱》一书中指出的那样 , 现代世界的技术性知识在不断增加的同时 , 也让事态变得更加不可预测了 。 越是接近自然的 , 可能越是有能力应对突如其来的变化 。 越是人造的 , 可能更加趋近“脆弱” 。

城市作为一个系统 , 内部保持着与时俱进的特质:文化、观念、技术创新、经济……这种复原的能力 , 决定了城市作为一个复杂体与无生命的机械体之间的区别 。

随着科学技术的进步 , 这种能力按照人们的设想 , 进化得越来越完善 。

然而 , 城市作为一个人造的复杂系统 , 面对极端气候等事件冲击的时候 , 可能会不可预测地发生失控的连锁反应 , 并导致特大事件 。

其实 , 一座城市就像一个人 , 从以工业立足到“退二进三”(缩小第二产业 , 发展第三产业)的过渡 , 必然需要有足够的人文属性作为城市精神的“面相” 。

如果城市现代化进程中过度推崇科技、强调工具理性、追求生产效率 , 忽视“人本”属性的话 , 就很难解决城市治理与“以人为本”之间的矛盾 。

今后 , 智慧城市建设依旧会继续推进 。 但是 , 城市发展的归宿 , 是让更多人诗意地栖居、更好地生活 。

新京智库研究员| 查志远

编辑|张笑缘

校对|危卓

投稿、合作、联系我们:futurecity@xjbsmartcity.com

推荐阅读

- 网络|天津联通全力助推天津市入选全国首批千兆城市

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- 市民|大数据、人工智能带来城市新变化 科技赋能深化文明成效

- 媒体|贵阳“融媒大脑”平台发布

- 大脑|新冠病毒会在患者器官内滞留数月

- 大脑|ALS患者首次通过脑机接口发推

- 大奖|建设宜居包容的智慧城市

- 大脑|从抗疫到治堵,AI成行业智能化“大底座”

- 治理|与沪同行,共造国际数字之都

- 国计民生|25万亿级新蓝海!百度、华为、腾讯重磅出击,抢食智慧城市"大蛋糕",AI巨头如何赋能?来看真实案例