文章图片

上世纪六十年代 , NASA在“阿波罗计划”中建立了一套完整的物理仿真系统 , 地面上的“孪生飞行器”可以在仿真技术的帮助下预演登月过程中可能遇到的紧急情况 。

到了2010年的时候 , NASA首次提出了“数字孪生”的概念 , 通过虚拟化、仿真技术以及飞行器的实时状态、历史维护、健康管理等数据 , 利用数字技术对各种物理孪生对象进行替代 , 以适应现阶段深空探索的需要 。

原本诞生于航天领域的新理念 , 在科技圈掀起了一股新的浪潮 。 擅长造势的Gartner在2017年和2018年连续将“数字孪生”列为十大技术趋势之一 , IoT行业的诸多玩家们迅速嗅到了机会 , 高达59%的企业在调研中表示已经或正在实施数字孪生 。

当数字孪生和智慧城市相遇后 , 落地应用的火花终于被引爆 , 数字孪生正式从技术概念演变为一种新的转型路径 , 数字孪生城市被视为智慧城市的升级版和必选项 , 进一步刷新了人们对于未来城市的想象空间 。

特别是海尔·海纳云为主的“生态品牌”进场后 , 数字孪生相继在桥梁、楼宇、社区等场景中落地 , 已然从一股思潮演变为智慧城市的新浪潮 。

01 城市的“虚拟副本” 数字孪生的概念被智慧城市所吸纳 , 并非是什么偶然现象 。

自从IBM在2008年提出“智慧地球”的概念后 , 全世界范围内迅速兴起了智慧城市的建设浪潮 , 处于城镇化转型节点上的中国城市尤为积极 。 按照德勤披露的调研报告 , 中国智慧城市的试点数量已经占到了全球的50%左右 。

然而智慧城市的进程也遇到了一些瓶颈 , 甚至开始偏离智慧化的初衷 。

一些是技术上的 , 由于智慧城市的项目始于各个职能部门或区县 , 在项目循序落地的过程中逐渐产生了一个个数据孤岛 , 以至于所谓的创新被迫停于表面 , 城市的治理水平仅是有限的提升 , 衍生出了有资源没调度、有数据没分析、有人力没组织、有网络没效率等诸多被诟病的缺陷 。

一些是思维上的 , 不同人群对于智慧城市的理解不尽相同 , 认知上还处于“盲人摸象”的阶段 , 有人摸到了象鼻子 , 有人摸到了大象腿 , 然后依照各自的方向去推进 。 尽管不少业内人士呼吁智慧城市应进行顶层设计 , 但理解上的差异留下了太多空白地带 , 始终缺少统一的治理体系 。

数字孪生之所以被智慧城市所推崇 , 有其历史必然性 。 数字孪生就像是城市的“虚拟副本” , 在不改变城市物理空间的前提下 , 可以利用数字孪生技术打造出对应的虚拟数字世界 , 也可以理解为现实世界的镜像 。

文章图片

特别是站在城市治理的立场上 , 数字孪生城市等于是现实世界的“操作系统” , 可以远程对城市的每一个角落进行综合监测、智慧调度和集中管理 , 包括街道、社区、商场乃至变电站和排水系统 , 从而让治理效率产生质的改变 。 也就是说 , 原本不可见的城市隐形秩序一步步被显性化 , 城市治理和公共服务都将走出“盲人摸象”的现状 。

数字孪生之于智慧城市的价值 , 逐渐被越来越多人所认可 。

比如中国信息通信研究院曾在有关报告中明确写道:数字孪生城市具有精准映射、虚实融合、模拟仿真等核心能力 , 由此衍生出城市风险自动发现、城市运行规律主动洞察、人和物轨迹追踪回溯、事件精准定位管控、决策分析推演、要素资源高效配置等多种能力 , 将对构建城市现代化治理体系和治理能力提供强有力的支撑 。

同时政策层面也开始向数字孪生城市倾斜 。 “十四五”规划纲要中明确提出 , 要探索数字孪生城市建设;发改委、科技部、工信部、住建部、自然资源部等多个部委纷纷出台政策文件 , 将在产业和技术上推动数字孪生城市的建设……数字孪生正在从新兴的技术理念 , 逐步成为智慧城市的“标配” 。

02 海尔的“拼图模式” 之所以给出这样的判断 , 离不开国内各个省市的积极响应 。

上海、浙江、海南等省份 , 贵阳、南京、合肥、福州、成都等城市 , 均出台了以数字孪生城市为导向推进新型智慧城市建设的文件 。 其中海南计划到2025年底基本建成“数字孪生第一省” , 浙江则提出了建设数字孪生社区的行动 。

这个过程中陆续打磨出了许多数字孪生的应用样本 , 并且不乏一些有价值的参考案例 。

以海尔·海纳云的BIMCloud数字孪生平台为例 , 针对当前数字孪生应用的场景分散、数据孤立、需求各异等落地过程中的实际痛点 , BIMCloud数字孪生平台集成了全域孪生、全域感知、数字模板、实时渲染、快速交付等核心能力 , 通过自动建模、云渲染、图形化组件、可复用系统模板等技术 , 实现了多元异构数据的融合、标准化的开发接口、跨终端的实时渲染和统一框架下的快速交付 , 可以最大限度地满足不同用户的需求 。

所以大多数“数字孪生”还停留在概念阶段的时候 , 海尔·海纳云BIMCloud数字孪生平台已经在底层架构的基础上 , 衍生出了HIM场景引擎、BIM图形引擎和CIM数据引擎等服务 , 面向家庭社区、建筑园区、城市镇街等不同层级的场景 , 提供可视化交互系统与增值运营服务 。

文章图片

海尔·海纳云BIMCloud数字孪生平台

在智慧社区方面 , 海尔·海纳云在业内首创了HIM(Home information modelling)技术 , 目前已经在青岛的海尚府、波尔多小镇等项目中落地 。 通过数字孪生三维建模帮助业主还原了家里的户型结构 , 能够可视化管理水电暖隐蔽管线 , 远程控制家里的窗帘、照明、地暖等系统 , 同时还打通了出行、医疗、教育等社区服务 , 打破了单体智能化的局限性 , 智慧社区进入协同智慧化时代 。

【治理水平|“数字孪生”语境下的城市:拼图模式与航向之争】

文章图片

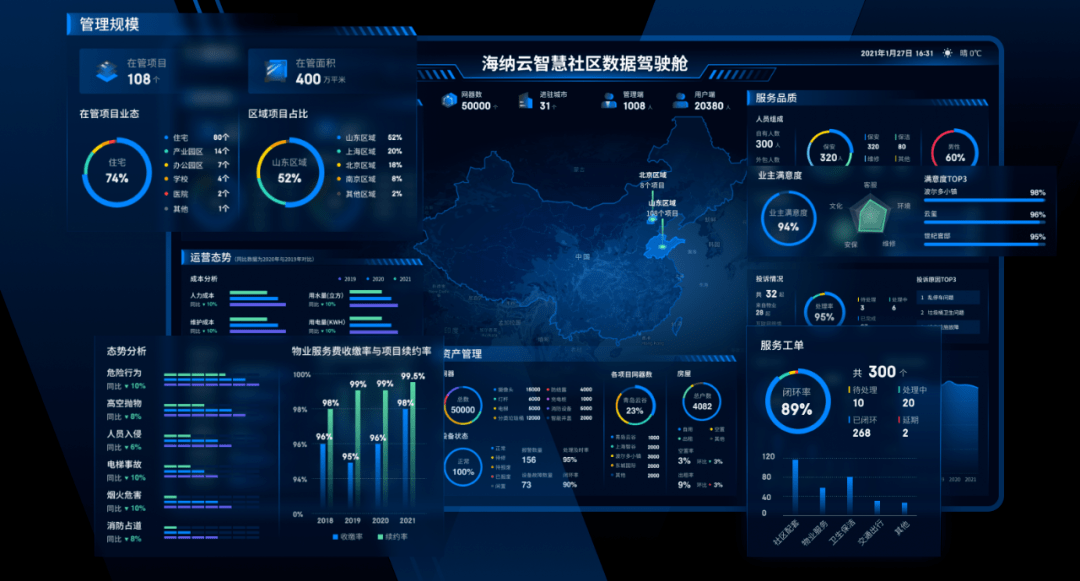

海纳云智慧社区数据驾驶舱

在智慧建筑方面 , 海尔·海纳云首先对青岛海尔路1号的金控大厦进行了1:1数字化复刻 , 在自动建模、云渲染、可视化交互设计等技术的帮助下 , 可以实时控制楼内的照明、安防、电梯、停车等服务 , 并衍生出了疫情防控、高空抛物监测、消防预警等个性化方案 。 海尔·海纳云已经计划对外输出楼宇数字孪生的能力 , 不仅能够生成适用于不同平台系统的渲染内容 , 还可以通过无代码开发自主定制所需服务 。

文章图片

海纳云BIM数字孪生平台

在智慧城市方面 , 海尔·海纳云在青岛打造了智慧桥梁管理平台 , 以物联网、云计算、大数据、BIM/GIS等技术为支撑 , 建立起了桥梁监测、预警、运维、分析等一体化的管理体系 , 涵盖桥梁档案、巡检养护管理、结构在线监测、健康状况评估等应用场景 , 进一步提升了青岛桥梁的管控和养护能力 。 在海尔·海纳云数字孪生技术的深度赋能下 , 城市正在像生命体一样进行自我管理、自我修复 。

文章图片

海纳云数字孪生CIM平台

做一个归纳的话 , 和一些玩家漫无目的打造样本的策略不同 , 海尔·海纳云在数字孪生领域验证了“拼图模式”的可行性:数字孪生平台就像是一座城市的底层操作系统 , 从一栋楼、一个小区、一个社区的数字化 , 到区县级、地市级乃至省市级的综合治理 , 数字孪生城市正在有序生长 。

海尔·海纳云的示范案例也为我们勾勒了数字孪生的理想画面 , 尽管数字孪生还不是革命性的技术 , 但已经破解了智慧城市早期出现的种种乱象 , 城市规划和城市治理逐渐有迹可循 , 普罗大众对城市的进化有了新的感知 。

03 隐形的“航向之争” 与其说数字孪生是一个技术概念 , 倒不如说是路径上的较量 。

毕竟数字孪生城市已经被验证是待挖掘的蓝海市场 , 产业链上下游的所有玩家都跃跃欲试 , 不可避免地存在利益冲突和商业竞争 , 能否找到分蛋糕的合理方式 , 直接关系到数字产生的产业进程 。

至少就目前来看 , 市场上已经出现了两种主流思路 。

第一种是中台化的生态解法 , 海尔·海纳云就属于这一类的主要玩家 。 有别于华为、阿里的“主导者”形象 , 海尔·海纳云等企业扮演的角色是“连接者” , 将自身的核心能力聚焦于数字孪生城市的中台 , 然后串联产业链上下游的合作伙伴 , 比如阿里云和华为的ICT能力、百度和商汤的算法能力、海康和大华的硬件能力以及IoT的链接能力 。

对应的例子就是海尔·海纳云数字孪生平台 , 遵循了生态统筹的开放打法 , 通过对不同硬件、不同能力、不同方案的整合 , 相应的二次开发和标准制定 , 形成了AIoT平台、大数据平台和数字孪生平台 , 然后将这些能力匹配到车库、市政、建筑、应急管理、安全等场景中 , 打造可视化的解决方案和治理体系 。

文章图片

海纳云“1+5+2”战略

第二种是中心化的平台战略 , 华为、阿里可以说是其中的典型代表 。 如果将数字孪生城市分为基础层、平台层和场景层三个部分 , 凭借在ICT领域的深厚积累 , 嫁接数据汇聚、数据治理、智能预测、协同调度等能力 , 再向上衍生出智慧交通、智慧城管、智慧医疗等解决方案 。

可以给出的解释是 , 阿里、华为等企业的筹码在于技术能力 , 掌握了数字化和智慧化的基础资源;而海尔·海纳云等企业在产业链中的位置偏应用和落地 , 习惯于根据需求寻找对应的方案 。

不同的立场和视角导致了两种不同的思路 , 一种是自上而下的赋能 , 一种是自下而上的联动 。 这也是海尔·海纳云强势入场的原因所在 , 数字孪生并非是纯粹的技术赛道 , 而是用户需求的应用场景 , 中台化的思路正是对当前市场现状的对症下药 , 也是调和产业链上下游的最优解 。

所以 , 不同于互联网的固有逻辑 , 阿里、华为等企业在数字孪生孪生的赛道上有着先天优势 , 但智慧城市的复杂度远高于互联网 。

仅以智慧社区为例 , 想要实现数字孪生的功能 , 就需要串联起上百家企业的产品 , 智慧城市的关联方将数十倍甚至百倍于社区 。 其实海尔·海纳云等玩家的优势恰在于此 , 相较于巨头主导的市场规则 , 上下游的成百上千家参与者多半会倾向于去中心化的生态合作 。

至少就目前的形式来看 , 海尔·海纳云在数字孪生的应用落地方面已经领先于行业内的大多数玩家 , 中台化的生态解法被证实是大多数企业喜闻乐见的一种形态 , 在这场与时间赛道的“航向之争”中 , 答案正越来越清晰 。

04 写在最后 数字孪生和智慧城市都是技术革新的产物 , 却也是一门需求主导的生意 , 有些特定的行业规则 。

几乎所有城市在落地数字孪生项目时 , 并不急于寻找合作方 , 大多先找咨询公司做咨询 , 确定架构和解决方案 , 然后将项目分成几个独立的阶段 , 根据上一阶段的体验反馈决定下一阶段的方向和内容 。

现阶段的焦点可能不是数字孪生能催生什么样的新模式 , 而是打造切入用户痛点的高价值应用场景 , 推动数字孪生城市的深入应用和全面推广;等待回答的显然不是技术问题 , 而是寻找在产业协同过程中增量 , 实现产业链上下游的价值循环……

海尔·海纳云等玩家的入场 , 可以说是数字孪生城市从概念变成现实的必然 , 在这场产业链高度复杂的变革当中 , 需要有“引路人”给出正确的示范 , 为行业的协同合作找出可行的方向 。

乃至可以做一个大胆的预判:数字孪生改变的不仅仅是智慧城市的周期和业态 , 也在深度影响智慧城市的航向 , 集成创新注定是数字孪生绕不过的一环 , 海尔·海纳云所代表以用户需求为导向的“生态品牌”或是智慧城市赛道不可或缺的一股势力 。

推荐阅读

- 快报|“他,是能成就导师的学生”

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- bug|这款小工具让你的Win10用上“Win11亚克力半透明菜单”

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 历史|科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 空间|(科技)科普:詹姆斯·韦布空间望远镜——探索宇宙历史的“深空巨镜”

- 精度|将建模速率提升10倍,消费级3D扫描仪Magic Swift在2021高交会大显“身手”

- 四平|智慧城市“奥斯卡”揭晓!祝贺柯桥客户荣获2021世界智慧城市治理大奖

- |南安市司法局“加减乘除” 打造最优法治营商环境

- 殊荣|蝉联殊荣!数梦工场荣获DAMA2021数据治理三项大奖