天气炎热出门在外时总想买瓶饮料随手拿起一瓶饮料它们的底部都是凹进去的为什么要这么设计?平底不也能放稳吗?是为了少装点饮料吗?Q1为什么饮料瓶的底部都会有凹陷?by 匿名答:

具体原因应该问瓶子的设计师 , 这里提供几个思路 。

第一是制作方面的原因 。 塑料瓶一般是PET瓶 , 这种塑料瓶的底部 , 是塑料瓶力学性能的薄弱部位 , 因此一般设计成内凹形 。

第二是为了方便运输 。 在运输途中需要将瓶子上下堆积起来 , 提装饮料瓶底的凹陷设计可以使下层瓶盖卡进上层瓶底 , 从而防止瓶子水平滑移 , 同时也方便堆积 。

第三可能是为了瓶子放置稳定 。 这种底部有凹陷的设计在红酒和啤酒的瓶子上也有 , 这是因为早期玻璃瓶子制造工艺不成熟 , 底部有可能做得不平 , 这样瓶子放置在桌子上就容易倒 , 因此 , 在瓶底做出凹陷维持瓶身稳定 , 饮料瓶底的凹陷设计应该也可以帮助瓶子稳定站立 。

第四可能是为了美观 。 独特的瓶身设计有利于增加产品辨识度 , 有利于产品宣传推广 。

by 霜白

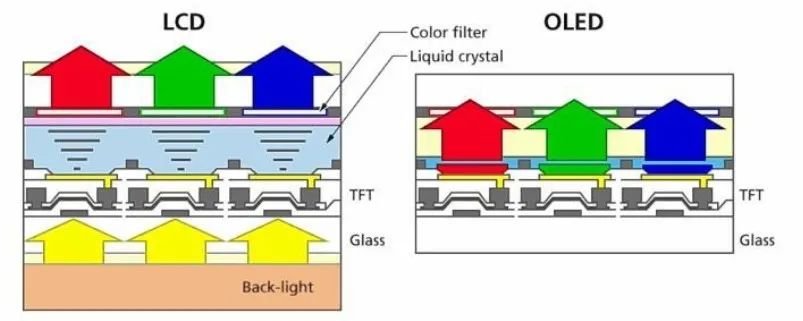

Q.E.D.Q2电子产品屏幕上只有红绿蓝三色灯 , 那么屏幕上黑色的地方应该说是没有灯亮 。 既然这样 , 为什么电脑黑屏的时候会发光?黑色的光是怎么组合成的?by 匿名答:电脑黑屏时还会有轻微亮光的应该是LCD屏幕 , 完全无亮光的是OLED屏幕 , 也就是这位读者所说的三色灯发光的屏幕 。

LCD屏幕由主要背光板(Back-light)、液晶层(Liquid crystal)、滤光片组成 , 背光板是一块发白光的发光层 , 一般一块屏幕有一块完整的背光板 , 但一些大尺寸显示器(主要是电视显示器)会将背光板切割为几部分 , 即分区背光 , 但即使是分区背光的LCD屏幕背光板仍对应大量像素点 。 在背光板之上就是液晶层 , 液晶层可以由电压控制实现液晶分子的不同取向 , 从而实现遮光或者透光的效果 , 也可以控制透光量 。 由于背光板发白光 , 因此在液晶层之上还有三原色的滤光片将背光转为其他颜色的光 , 从而实现不同的色彩 。 而LCD屏显示黑色时并不是直接关闭背光板 , 而是调整液晶层完全遮住背光 , 但实际上液晶层无法完全遮住背光 , 因此实际显示效果为灰色 , 而且背光还会从屏幕边缘漏出来 , 这种边缘漏光在大尺寸显示器上尤为明显 。

OLED屏幕则是由单独发光的发光二极管组成像素点 , 显示黑色时直接关闭对应区域的发光二极管即可 , 因此可以实现纯黑的效果 。

本文图片

LCD屏与OLED像素纵截面图 | 图源自参考资料目前OLED屏幕在手机等移动设备应用比较广泛 , 电脑显示器这种尺寸比较大的屏幕应用较少 , 这位读者的显示器应该便是LCD屏幕 , 因此无法实现纯黑的显示效果 。

参考资料:

OLED 和 LCD 有什么区别?

by 霜白

Q.E.D.Q3为什么啤酒可以去腥?by 匿名答:啤酒去腥主要靠乙醇利用萃取原理去除食品里的腥味物质 。

鱼类等食品的腥味来源主要有两个:一个是氧化三甲胺的分解 , 另一个是脂质的氧化 。 氧化三甲胺是鱼类特有的物质 , 本身无异味 , 在鱼死亡后 , 氧化三甲胺在高压、加热或厌氧微生物和酶的作用下生成具有强烈腥味的三甲胺和二甲胺等产物 , 因此三甲胺也用作判定鱼的新鲜度;脂质中的多不饱和脂肪酸会自发或在酶的作用下分解 , 产物有羰基化合物、醇类、酮类和酸等挥发性物质 , 铁离子、脂肪氧合酶和血红素蛋白(血红蛋白、肌红蛋白)对脂质氧化具有催化作用 。

溶于有机溶剂的腥味物质可以利用萃取的方法去除 , 乙醇就是常用的萃取剂 。 在烹调中适时适量地加入乙醇 , 乙醇渗透入食品中 , 溶解腥味物质 , 随后在加热过程中挥发 , 从而达到去腥的目的 , 但缺点是容易使蛋白质变性且易残留 。

实际上 , 在日常烹调中 , 使用更多的调味品是料酒 , 料酒是在黄酒基础上改进的调味酒 , 其中加入了花椒、八角、桂皮等香料 。 相较于啤酒 , 更适合烹调原因主要有两方面:一是料酒的乙醇含量更高一些 , 但乙醇含量也并非越高越好 , 过高的乙醇含量会造成蛋白质变性 , 且在加热过程中不容易全部挥发出去 , 破坏食物的味道;另一方面 , 料酒中加入的香辛料可以掩盖食物的腥气 , 也有一定的去腥效果 , 其中含有的氨基酸、酯类等物质还具有独特的香气 。

除了乙醇以外 , 柠檬酸、醋酸等有机酸也可以析出异味物质;花椒中的川辣素、生姜中的姜醇和姜酚等可以与醛、酮类物质反应 , 也具有去腥效果;活性干酵母中的多种酶可以将腥味物质分解 , 并产生具有独特香味的中间产物 , 达到去腥目的 。

参考文献:

[1]邓静,杨荭,朱佳倩,丁炳文,余松,李沛隆,饶承冬,叶浪,李树红,李美良.水产原料腥味物质的形成及脱腥技术研究进展[J].食品安全质量检测学报,2019,10(08):2097-2102.

by 霜白

Q.E.D.Q4为什么每次刚吃完饭后 , 一会儿就犯困?by 匿名答:在吃过饭之后 , 食物进入消化系统 , 由于食物团的机械刺激 , 胃肠道开始紧张地工作起来以进行消化吸收 。 使得血液流动加快 , 并加强对胃肠的供血 , 因此对脑部的供血供氧自然就相对减少了 , 这时候人就犯困了 。 与此同时 , 研究发现 , 因为消化过程导致体内的激素变化 , 如进餐时大脑分泌的饱足信号分子胆囊收缩素、因升高血糖而大量分泌的胰岛素等影响到睡眠神经也会导致困意 。 所以 , 吃完饭犯困一般而言只是一种正常的生理现象 。 如果想让自己餐后不那么容易犯困 , 可以减慢身体对碳水化合物的吸收 , 尤其多吃由蛋白质和蔬菜组成的午餐 , 对大脑保持敏锐的思维以及清醒程度起决定性作用 。

by Alan

Q.E.D.Q5为什么用酒精涂抹伤口会疼?by 宋泽霖大帅哥答:若受伤后 , 在伤口上涂抹酒精 , 会出现灼烧感 。 研究表明该过程与位于皮肤的一种特殊蛋白质——VR1受体有关 , 该受体的作用是高温预警 , 即当身体暴露于高温下 , 会产生灼烧感 , 使得大脑意识到周围过热 。 酒精会降低VR1 受体的阈值温度 , 相关文献显示 , 该受体阈值温度可由约42℃降低至约34℃ , 降幅接近10°C 。

如果使用含有酒精的消毒剂清洁伤口感到有灼烧感 , 也可以换用碘伏等其他产品 。

参考资料:

why rubbing alcohol makes cut burn

by yrLewis

Q.E.D.Q6请问嗅觉的原理是什么?能否制造出类似录音机的嗅觉记录器?by 我的名字有十四个字不信你数数答:嗅觉的原理其实就是受体对气味分子的识别 。 气味分子与受体结合 , 激活下游信号通路 , 并进一步通过嗅神经传递至中枢神经的嗅球 。 在哺乳动物中 , 这一受体通常位于嗅上皮细胞的初级纤毛上 。

目前对于嗅觉的研究还是相对比较缺乏并存在一定争议的 。 在昆虫等低等动物中 , 嗅觉感受的受体通常为离子通道型受体 , 气味分子结合后 , 打开通道启动离子流动 , 进而启动下游信号通路 。 但在哺乳动物中 , 负责气味感知的更多的是G蛋白偶联受体 , 在接受气味信号之后直接启动下游信号通路 。

争议点之一是 , 气味分子种类数量过于巨大 , 如何通过数量有限的受体来感知这些分子 。 最新的结构学研究 , 逐渐证明了这一过程是通过一个受体感受多种相似的气味分子来实现的 。

而后续对嗅觉信号的处理环路 , 也是同样复杂 , 以至于在依赖嗅觉的哺乳动物中 , 例如小鼠 , 负责嗅觉信号处理的嗅球体积相当大 。

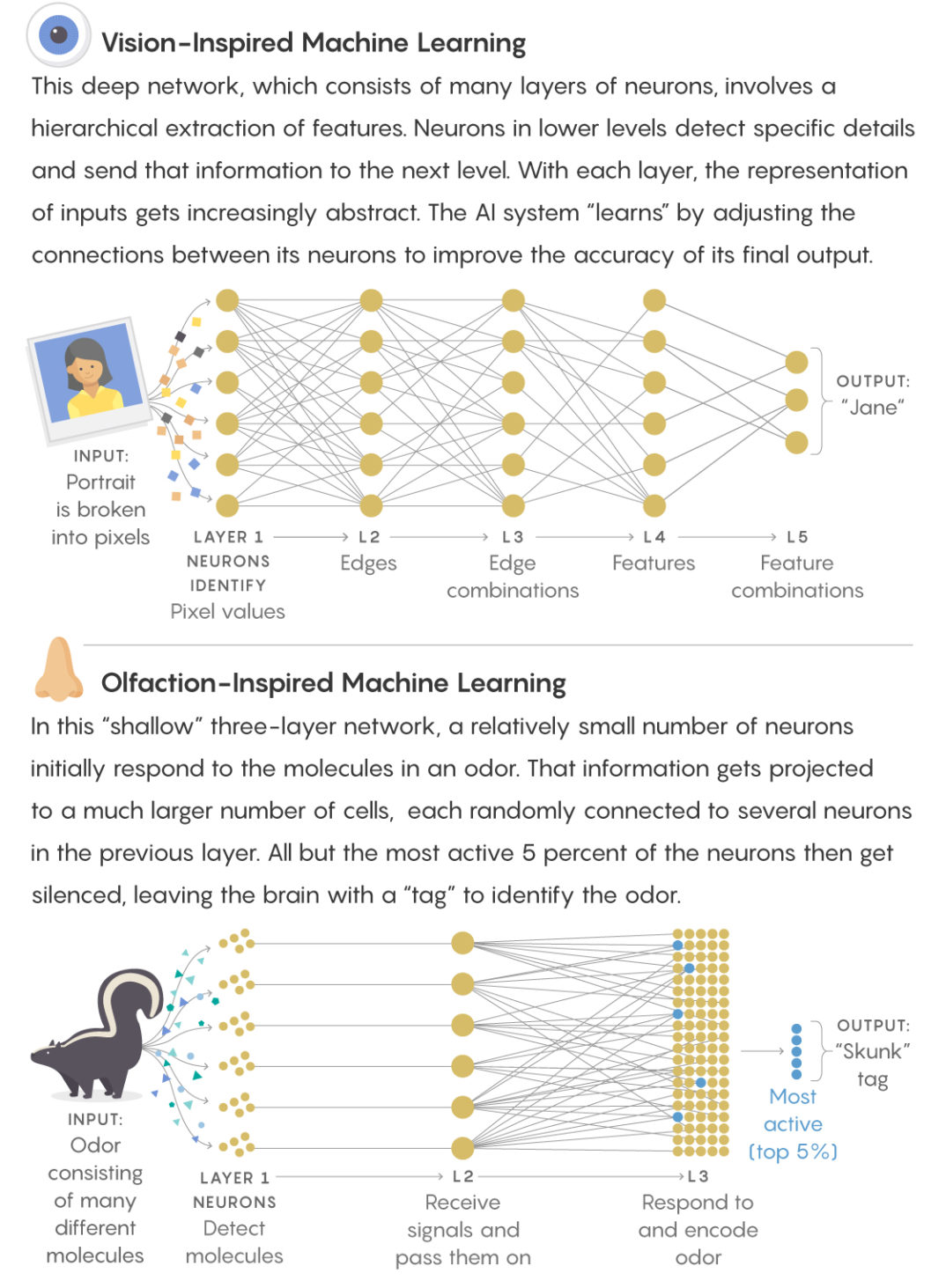

目前对于气味的人工认知 , 即使借助质谱等复杂手段 , 也很难实现对每一种气味分子逐一识别 , 因此制造嗅觉记录器还很有难度 。 但是对于气味认知的AI研究 , 目前还是有一定的进展的 。

本文图片

fig. 视觉和气味认知的AI模型(from quantamagazine)参考资料:

- New AI Strategy Mimics How Brains Learn to Smell

Secret Workings of Smell Receptors Revealed for First Time

Q.E.D.Q7密度小于空气的气体在空气中为什么会上升?装在气球里受到浮力好理解 , 可是和空气混合起来呢?不都是一个一个的小分子吗?by 匿名答:密度小的气体在上只是一种宏观现象 。

由于气体分子的质量较轻 , 重力势能较小 , 同时气体分子的热运动动能又较大 , 因此不同气体之间重力势能的差别不足以带来分层的效果 。 当两种气体混合后 , 无论在高处还是低处 , 都既有较重的气体又有较轻的气体 。 不过这种混合并不是完全均匀的 , 毕竟重力势能虽小但也不是完全不存在 。 利用热力学的玻尔兹曼分布率 , 可以计算出在重力作用下气体的分子数密度(单位体积内的分子数)随高度的分布

其中n(z)和n(0)分别是在高度为z处和地面(重力势能为0)处的分子数密度 。 m是气体分子的质量 , g是重力加速度 , k是玻尔兹曼常数 , T是温度 。 对于一个固定地点来说 , g和k都是常数 。

不难看出 , 分子数密度随着高度增加而指数衰减 , 衰减的速度与分子质量和温度有关 。 一个典型的例子是大气环流 , 在高处温度较高的热空气更多 , 而在低处温度较低的冷空气更多 , 宏观上形成热空气向上走 , 冷空气向下走的大气环流 。 需要提醒的是 , 大气的高度差足够大 , 可以产生这样的现象 , 日常用到的容器高度差太小 , 同时存在无法避免的扰动 , 很难观察到这样的现象 。

by 老张

Q.E.D.Q8引力波是什么?by 匿名答:简单来说 , 引力波就是弯曲时空的涟漪 。 当物质运动或体系的质量发生变化时就会发出引力辐射 , 引力场的扰动在时空中传播出去 , 就是引力波 。 就像水里的波纹一样 , 只是这里的水是时空 。

1916年 , 爱因斯坦提出引力场方程: