“时差” , 是一个现代词汇 , 在国际旅行成为常态的背景下才具有意义 。 它来自人体生物钟与飞行所带来的跨时区后果的直接抵触 。

在身体的不适感之外 , 我们如何与时差共存? 《时差:昼夜节律与蓝调》一书的作者克里斯托弗?J?李便从文化、历史和哲学的角度 , 与读者探讨了更多关于时间、科技以及人自身的关联 。 他涉及广博、信手拈来 , 从电影、文学到哲学思考 , 为我们呈现了旅行是怎样通过时差 , 影响到我们所生活的加速世界的 。

经出版社授权 , 私家地理节选了书中关于飞行历史的一段 , 看看人类是如何理解飞行、速度和时差的 。

文章图片

《时差:昼夜节律与蓝调》;克里斯托弗?J?李/著;田可耘/译;上海文艺出版社;2020/11

一切坚固的东西都消散在空中

在描写海外美国人的经典存在主义小说《遮蔽的天空》(The Sheltering Sky)里 , 保罗·鲍尔斯(Paul Bowles)区分了“游客”(tourist)和“旅人”(traveler) 。 前者归心似箭 , 而后者则长期从一个地方去往另一个地方 , 寻找他们本真的自我 。

鲍尔斯的写作基于自身经历 , 他在美国、欧洲、北非的往返使他最终在摩洛哥丹吉尔定居 。 但如果这些游牧般的旅程和无根状态意味着自由的话 , 航线和时差效应代表着怎样的道德准则(如果有的话)?如果用一种不那么乐观的方式来衡量当下 , 我们或许可以为鲍尔斯这个初步的分类增加第三个类别:很多人既不是游客也不是旅人 , 而只是乘客(passenger)罢了 。

既然有这些疑虑 , 为什么还要飞行?除了飞行的浪漫感之外 , 还有速度 。 就像米兰·昆德拉(Milan Kundera)写到的那样 , “速度是技术革命赠予人类的一种狂喜 。 ” 航空旅行不是第一次出现的转型 , 轮船和火车早已克服了地理的距离 。 剩下的只是时间的问题——要更快到达那里 。

像历史学家沃尔夫冈·希维尔布希(Wolfgang Schivelbusch)所说的那样 , 十九世纪火车旅行的速度标志着时空感知的根本转变 。 并非人人都欣然迎接这一转变 。 批评家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)注意到 , 1930年代埃尔朗根-纽伦堡大学的医学教授警告人们应该停止发展铁路行业 , 因为“速度会损害人们的大脑 。

事实上 , 光是看上一眼这些疾行的火车 , 就足以让人头晕目眩 。 ”本雅明自己使“漫游者”(flaneur)——或者说“闲逛的路人”——变得流行起来 , 认为那是理解现代都市生活的唯一方式 。 但对速度的感知是相对的 。 半个世纪之后 , 保罗·索鲁(Paul Theroux)抱怨关于现代旅行的写作“被时差削弱了——集疲劳和失眠于一身 , 令人不快 。 ”他决心要解决这一困境 , 便诉诸火车 , 就像他在中国游记《骑乘铁公鸡》(1988)里记叙的那样 。 伊塔洛·卡尔维诺在一场关于迅速(quickness)的备忘录讲座中更进一步扩展了这些感受 , 写道 , “作为速度、甚至心灵速度象征的马 , 贯穿了整部文学史 , 预示了我们现在技术观点的全部难题 。 ”

时差与其说是速度的象征 , 更像是速度带来的难题 。 目前还没有那么多文化批评家关注时差 。 但现代航空已经催生了关于飞行体验的抒情性写作 。 尽管飞机可以说很少被赋予列奥·托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(1878)里的火车和火车站那样的象征意味和叙事上的分量——不过《卡萨布兰卡》(1942)片尾起飞的飞机是一个著名的反例——对飞行的追求 , 比起火车的指挥家-小说家(conductor-novelist)或者说迄今仍未出现的“宇航员-诗人”(astronaut-poet) , 吸引了更多的书写者 。 我们可以看到这种文体的出现 。

从飞行员改行成为作家的威廉·朗格维舍(William Langewiesche)评论道:“机翼让我们能够飞翔 , 但心灵使我们把天空变成属于我们的东西 。 ”飞行员和其他人都尝试过把天空变成属于他们自己的东西 , 其中包括柏瑞尔·马卡姆(Beryl Markham)、查克·叶格(Chuck Yeager)、迈克尔·翁达杰(Michael Ondaatje) 。

可以说 , 安托万·德·圣-埃克苏佩里(Antoine de Saint-Exupéry)最著名的不是他作为飞行员的成就 , 而是他的小说《夜航》(1931)和回忆录《风沙星辰》(1939)里不事张扬的英雄主义以及对飞行的清晰描述 。

现在更为人所知的是他的童话故事《小王子》(1943) , 圣-埃克苏佩里的行文风格、生活以及早逝 , 奠定了他在飞行员-作家之间的声望 , 以及把人类、机器、自然相互对立起来的那种现代飞行的寓言可能性 。 他的失踪 , 就像埃尔哈特一样 , 反而加强了他的传奇色彩 。

“在法国南海岸的博迈特山峰有一座灯塔 , 上面的碑文记录了圣-埃克苏佩里一生的最后时刻 。 他失踪于1944年7月 。 和很多在战争中失去下落的飞机一样 , 他的飞机也消失得无影无踪 。 ”另一位作家、空军退役飞行员詹姆斯·索特在回忆录《燃烧的白昼》(1997)里写道 , “闪烁着美丽波光的蓝海 , 也正是塞万提斯参战时作战过的海域 , 是历史的诞生地——这位世俗的圣人正在那里长眠 。 ”

飞行的梦想是贯穿历史的常见主题 , 而非仅仅出现在现代时期 。 这种野心可以追溯到古典时代 , 希腊的伊卡洛斯神话就是其中一个例子 , 展现了这种尝试里属神的坚毅与属人的局限 。

非洲、亚洲、美洲文明同样把天空和神祇联系起来 , 鼓励人类想象天上的世界 。 犹太-基督教里的天使 , 公元前二世纪中国的风筝 , 鹰、鹫、隼在美洲原住民文化里的象征意义 , 都展现了天堂与尘世之间的对话 。 但伊卡洛斯的故事——他靠着他父亲、工匠代达罗斯(Daedalus)用蜡和羽毛做成的翅膀飞到了太靠近太阳的地方——成为了一个尤为著名的关于狂妄之灾的故事 , 被奥维德(Ovid、W. H. 奥登(W. H. Auden)、彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel)、威廉·卡洛斯·威廉斯(William Carlos Williams)等诗人和艺术家所记叙 。 尽管伊卡洛斯行为有其特定的起因 , 并关乎其逃亡的处境 , 这个故事依然成为了关于技术革新的诱惑的一则经久不衰的寓言——科学进步的魔力、个体才能的力量、以及人类意志的盲目性所带来的那种自我陶醉的危险 。 神话及其教训在今天依然奏效 。 问题不仅仅在于狂妄 , 而在于技术带来的狂妄——这完全是一个现代的困境 。

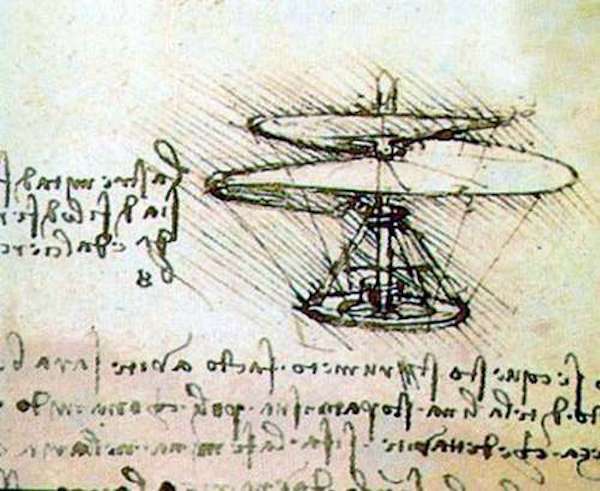

伊卡洛斯传奇也体现了贯穿整个航空史的那种浪漫主义 , 结合了科学的专业性和个人的决心 。 人类飞行的成功及其成就 , 依赖于自然物理法则与奇特的想象、大胆的幻想之间的密切联系 。 列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)著名的飞机或扑翼机(ornithopter)画作 , 结合了希腊文中的“鸟”(ornithos)和“翅膀”(pteron)两个词 。

文章图片

雅各·比特尔·高伊(Jacob Peter Gowy)《伊卡洛斯的坠落》(约1636-38) 。

这些画展现了文艺复兴时期对艺术和科学之结合的看法 , 画中的发明仿照了他的研究著作《飞鸟手抄本》(约1505年)的标题中强调的鸟类飞行力学 。 他不是第一个作出这种尝试的人 。 九世纪 , 来自北非的安达卢西亚博学家阿布-卡西姆·阿巴斯·伊本·弗纳斯(Abu’l-Qasim ’Abbas Ibn Firnas)[1]就有同样的想法 。 他曾经尝试用滑翔机实现人类飞行 。 这一野心勃勃却以失败告终的壮举 , 大约两个世纪后在英国威尔特郡被马姆斯伯里修道院的本笃会修士埃尔莫(Eilmer of Malmesbury Abbey)效仿 。

直到几个世纪之后 , 飞行的可能性才不仅仅存在于十五世纪博学家生动的文稿、用石墨记录的思考中 , 而是真正被具体实现出来 , 尽管与那位意大利大师设想的形式有所不同 。

文章图片

列奥纳多·达·芬奇 , 扑翼机设计(约1485) 。

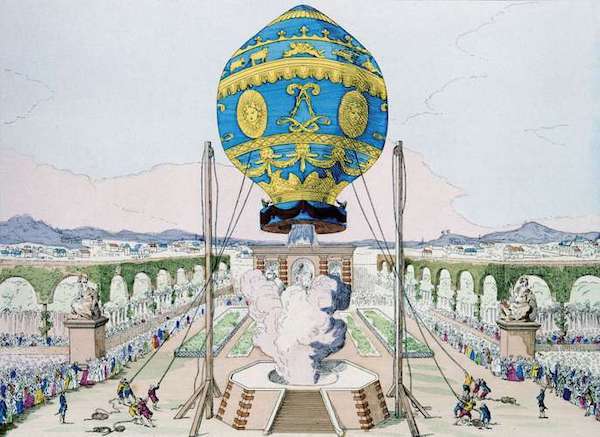

欧洲启蒙运动通过热气球的发明迎来了早期的现代航空 , 就像它也迎来了其他设计和科学理性上的创新一样 。 在1783年夏天和秋天那段政治革命爆发的时期 , 蒙特哥菲尔兄弟——约瑟夫和艾蒂安——放了一些气球作为试验 , 其中有一个气球载着一只鸡、一只鸭子和一头名叫蒙特奥西尔(Montauciel , 意为“爬向天空”)的羊 , 于9月19日从凡尔赛升空 。

十七世纪已经有人设想过乘气球飞行的可能性 , 当时气体的活动方式在科学想象中备受关注 。 意大利北部的费拉拉大学的耶稣会神甫、数学家弗朗西斯科·拉纳·德·泰尔齐(Francesco Lana de Terzi)提出了现代气球的概念——指用比空气更轻的气体装满球体 , 用来升起一艘空气船(nave volante) 。 但蒙特哥菲尔兄弟和他们的对手——雅克·A·C·查尔斯(Jacques A. C. Charles)以及让·罗伯特(Jean Robert)、诺埃尔·罗伯特(No?l Robert)兄弟——使这个概念成为了现实 。 1783年11月21日 , 在蒙特哥菲尔兄弟的帮助下 , 二十六岁的科学家让·弗朗索瓦·比拉特·德·侯齐尔(Jean Fran?ois Pilatre de Rozier)和步兵团团长弗朗索瓦·洛朗·达朗德(Fran?ois Laurent d’Arlandes)成为了最早在气球上实现了人类飞行的人 。 气球稳稳地带他们穿过了巴黎 , 飞到了3000英尺的高度 , 而且持续了将近二十五分钟 。 本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)也是观众之一 。

可以想见 , 这项新发明很快就在法国大革命期间被用于军事用途 , 发行了名为“事业”(l’Entreprenant)的气球 。 像法国理论家保罗·维希留(Paul Virilio)在另一个语境中提到的那样 ,

文章图片

蒙特哥菲尔兄弟的试验气球(1783年6月)

“历史前进的速度同步于武器系统发展的速度 。 ” 尽管如此 , 气球和乘气球的人向着无人涉足之地勇敢前行 。 这在美国内战中主要被用作监视手段 , 也在英布战争以及十九世纪末、二十世纪初的其他战事中被使用 。

托马斯·品钦在他的小说《抵抗白昼》(2006)里描述了气球的这些用途 , 写到了飞艇提供了一个“越过头顶的视角” , 这是想要打击“无政府主义杀人犯”的法律所渴望拥有的——我在这里无意影射当下 。 然而 , 早期航空也有很多流于空想的地方 。

品钦当然不过错过这个大加讽刺的机会 , 他笔下的热气球旅行团“幸运同盟”(the Chums of Chance) , 与其说像一群勇敢的先驱者 , 不如说更像罗伯特·奥特曼(Robert Altman)电影里的那种怪人 。 然而 , 在更宽泛的意义上 , 品钦想表达技术革新不总是一种大写的“进步”(Progress) , 而是可能伴随着一些相互冲突的意图和用途 , 为经济、国家或个体层面的邪恶势力创造新一轮的契机 。 对飞行的向往 , 对获得上帝视角、俯瞰尘世的向往 , 一旦得以实现 , 就会引起焦虑 。 这种情绪就像奥迪隆·雷东的《眼睛正如奇异的气球 , 朝着永恒飞升》(1882)里不安地横亘在天地之间的那种高空的孤独感以及凝滞不动的恐惧感 。 时差不是飞行所引发的第一种不适感受 。

【火车|速度、飞行,和被改变的时间】(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

推荐阅读

- 技术|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- 重大进展|“2”类医械有重大进展:神经介入产品井喷、基因测序弯道超车

- Tencent|原生版微信上架统信UOS应用商店:适配X86、ARM、LoongArch架构

- 国家|2022上海国际热处理、工业炉展览会

- IT|8号线、14号线将全线贯通 北京地铁?今年开通线路段创纪录

- 软件和应用|iOS/iPadOS端Telegram更新:引入隐藏文本、翻译等新功能

- Intel|Intel谈DDR5内存价格贵、缺货问题:新技术升级在所难免

- IT|宝马电动转型成果初显:i4、iX供不应求 新能源车销量已破百万

- 制造业|稳健前行开新局 制造业未来五年转型升级迎来“加速度”

- 银行|银行卡、社保卡可直接刷卡坐公交 上海公交开始试点