fire|数据分析的 8 个状态

编辑导语:流量时代,数据尤其重要,数据分析是对数据进行分析使其产生相应的价值。因此正确的数据分析非常重要,它有助于品牌了解用户和市场。本篇文章中,作者分享了数据分析的八种状态,我们一起来看看吧。

文章插图

看了刘思喆老师写的「数据分析师的生存手记」,其中把数据分析的工作流程分成 8 个状态,我觉得很有启发。

下面谈一谈我对这 8 个状态的理解和思考,为了方便理解,我修改了原文中一些状态的名称。

一、新的需求数据分析工作流程的第 1 个状态,就是忠实地记录新的需求,纯粹地站在需求方的角度,不加任何评判地收集原始的需求。

这个状态借鉴了ORID 焦点讨论法的第 1 步,也就是真实地记录客观的事实。

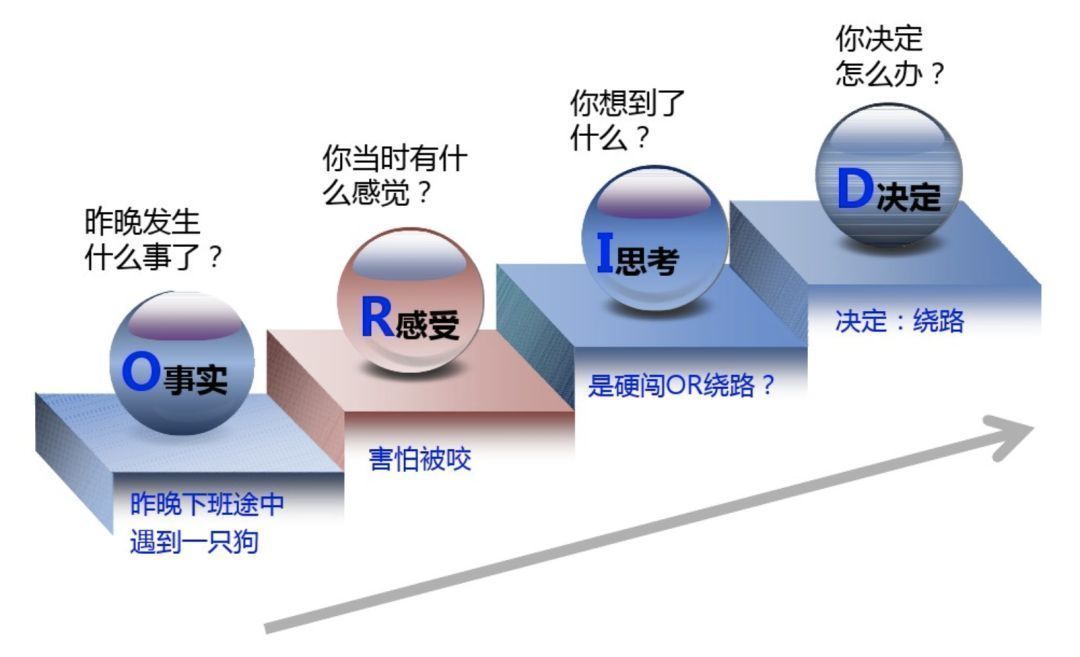

关于 ORID 焦点讨论法,我从网上查了一些相关资料,看到下面这个例子,感觉比较恰当。

假设昨天晚上在下班的路上,我遇到一条狗(O 事实),当时我很害怕(R 感受),心想应该怎么办(I 思考),为了避免被狗咬,我最终决定绕路走(D 决定)。

文章插图

二、需求确认需求确认是分析任务成败的关键,针对不同的情况,应该采取不同的对策。

1. 需求方无法清楚描述问题刘思喆老师说,这类需求方的专业技能不合格,会祸害上下游,「fire」掉就可以了,绝对不可以手软。

关于「fire」这个英文单词,有「开除」的意思,不过我理解刘思喆老师在这里表达的应该是「拒绝」。

对于一般的数据分析师而言,需求方可能就是自己的老板,恐怕没有「开除」的勇气。遇到这种情况,我个人建议加强沟通交流,主动多问一问具体情况,搞清楚需求方的真正意图。

2. 需求方将很多问题混杂在一起这种情况非常普遍,数据分析师需要应用 MECE 原则,帮助需求方梳理业务,变成相互独立、完全穷尽的问题,并了解其中的主要矛盾和次要矛盾。

3. 需求方无法和数据进行映射这种情况也相对比较普遍,一般企业是通过「角色前置」来缓解这个问题,比如设置「产品经理」的岗位角色。不过有的时候,前置的角色可能不合格,这就需要数据分析师在「数据确认」环节给予专业的建议。

4. 需求方提出了错误的数据需求想象一下,数据需求本身就不对,你作为数据分析师,居然漂亮地执行完成了……结果需求方不满意,又提了一遍,后面可能还有第三遍……最终需求方可能很不满意,数据分析师吃哑巴亏。

当出现这种情况时,建议数据分析师在执行之前,先进行合理的沟通,指出数据需求本身的不当之处。

5. 需求方无法预判可能的分析结果这种情况很正常,毕竟很难碰到非常完美的需求方。我认为此时数据分析师应该多一些包容和理解,多站在对方的角度看问题,自己先学会预判,然后再帮助对方学会预判,为对方排忧解难。

假如遇到需求方不仅掌握业务和数据之间的关系,而且懂得利用数据分析的结果,来指导下一步的行动,那么数据分析师应该好好珍惜。

三、 数据确认当需求确认清楚之后,接下来需要确认数据源,可能会遇到 3 个问题。

1. 期望的数据没有存储作为数据分析师,如果你能帮助改善这个问题,让企业的数据更加完备,那么你的影响力将会得到提升。

2. 数据分散在不同的位置在传统企业,这个问题非常普遍,可能还没有建立数据仓库。对于互联网企业,这个问题体现了数据仓库设计的不完备。

推荐阅读

- 黑客|最担心的事还是发生了 19岁黑客远程破解逾25台特斯拉

- 亚马逊|告别“好评返现”,商家侧的“晒单有礼”还有意义吗

- 上门|快递上门的“蜀道难”

- 猫腻|拼多多的商品这么便宜,都是山寨、假货吗?看完才发现其中猫腻!

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 斐乐公司|网购平台销售数据可作为确定赔偿数额的依据

- 安全风险|苹果将出席白宫会议讨论开源软件的安全风险问题

- 蚂蚁集团|数字人民币:支付巨头的大考,平台的机会

- 黄莎莎|绿韵碧波庭:女性群体的“中年危机”不应被忽视

- 火狐|火狐回应 Firefox 无法访问网页:服务器更新触发 bug,现已解决