小姐姐|互联网是如何把用户变成商品的?( 二 )

“XX专家权威发布”、“别再用XX了,聪明人都在用XX”、“抓紧收藏XX,不然就没了”……我们这些熟悉的桥段,无一不再利用人对危险的恐惧。

而这也是黄教授所提到的,“利用人性弱点设计产品”。

至此,用户的注意力算是被我拿到手了,那么下一步,我应该做什么?

二、第二步:采集用户的“元信息”互联网平台是如何获取用户信息的,其实无须赘述。

用一句话来概括,只要你带着任何移动终端,出现在任何有网络覆盖的地方,信息就可以被获取到。

甚至于你所处在没有网络覆盖的地方,app也可以触发离线缓存机制,将你的信息先存至本地,待你处于网络覆盖环境下时再上传到云端。

如果你对移动终端产生了任何反馈动作,比如语音、动作、拍摄、文字输入,你的信息将会像一块扔在水里的海绵一样被吸干。

而信息只有产生流动和交换,才具备价值。我们都知道的经济学常识,只有通过交换,商品的使用价值和商业价值才能实现。

对于用户的个人信息而言,同样如此。

这种交换有多个维度,比如用户与用户之间,俗称社交网络,用户与平台之间,称为内容消费,以及平台与平台之间,俗称“流量联盟”。

社交网络中的用户信息伴随着巨大价值,因为信息不再孤立,用户通过在社交网络中的互动行为,会暴露大量兴趣标签,并且具备基于用户圈层的验证机制。

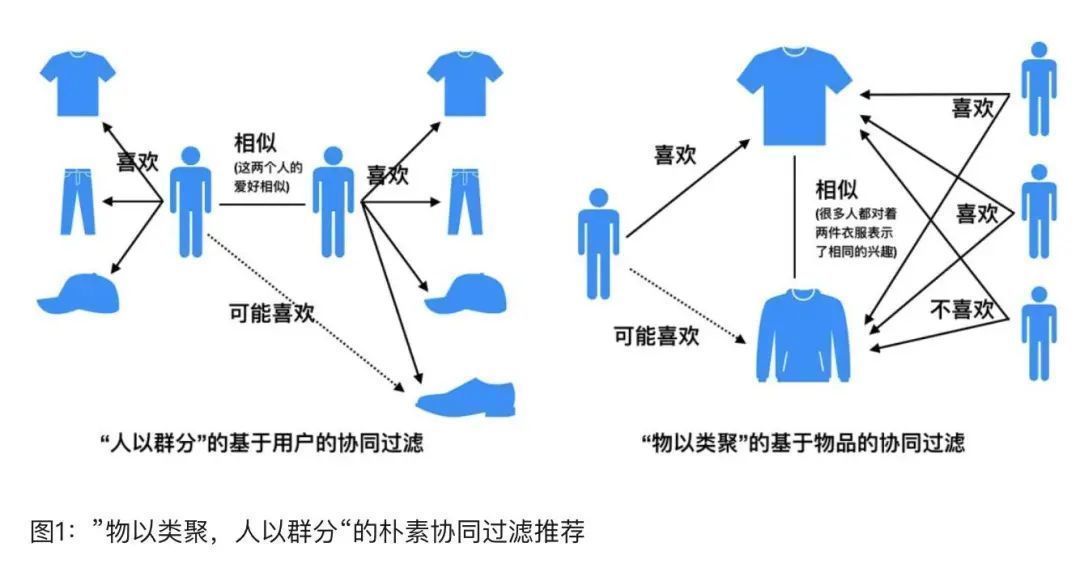

而用户与平台之间的内容消费则更为粗暴,互联网行业里专业的术语讲,叫做“协同过滤”。

文章插图

比如用户A喜欢a商品(内容),将a推给B用户,B用户的交互行为也传达给平台正向反馈,则说明A与B具备相同的兴趣标签。

再或者用户A喜欢a商品(内容),将同类但不同细分属性的b商品再退给用户A,如果得到正向反馈,则可以得到A用户更加细分的兴趣标签。

而真正让信息交换集大成者,则是平台与平台间的用户信息交换。

比如你在腾讯视频上搜索了绣春刀这部剧,使用的是讯飞输入法,这些并没有和百度直接关联,但是我在下次打开百度搜索的时候,他在下面动态里边自动推荐了绣春刀的视频片段。

这些产品他们的用户数据实现了一定程度上的互通。

你在A平台上产生的任何数据,会自动共享给B平台,B平台接收到数据后会根据你的兴趣爱好、曾经的搜索关键词做自动推荐,再基于推荐后的反馈结果生成数据包,共享给C平台。

互通的方式有很多种,甚至不需要你以同一手机号注册登录,依然可以确认并获取单一用户的身份:利用操作系统自带的用户ID,甚至手机IMEI码,实现数据API接口互通;只要你的手机或电脑连接到同一个WIFI,会自动默认是同一个用户,行为数据也会被共享。

文章插图

至此,用户与用户之间、用户与平台之间以及平台与平台用户个人信息的流动交换,使得用户的个人信息在潜移默化中,由点成线,由线成网。

至此,作为用户的你距离成为商品,更近了一步。在广告商面前,你近乎为一个穿着“新衣”的皇帝。

三、第三步:“驯化”用户成为商品在剑桥分析收集Facebook将用户数据来实现政治目标的丑闻时,CNN的杰克·塔普尔在Twitter上引用了一段他认为是计算机安全专家布鲁斯·施奈尔( Bruce Schneier )所说的话:

布鲁斯·施奈尔:“不要以为你是Facebook的客户,你不是——你就是产品。它的客户是广告商。”

通过对比我们会发现,20世纪早期的电视媒介,与今天我们每天都在使用的各类短视频、长视频、游戏app有很多共同点。

推荐阅读

- 小红书|等老了改名吗?小红书成功注册老红书商标

- 工地|“小马云”已不火,如今“工地马云”火了,网友:确定不是本人?

- 冰块|黑龙江女子网上买小金鱼,到货之后冻成冰块,网友:起锅烧油吧

- 小米区块链宠物“加密兔”宣布 3 月 1 日下线

- 收购|外媒消息:腾讯将以数十亿元人民币从小米手中收购黑鲨

- 小相|小人物出海记:抢食亚马逊,月销百万

- 业务|哈啰出行新公司业务含小客车租赁

- 隐私|小米应用商店移除32位包必传限制,开发者可自主决定上传APK类型

- 盲盒|上海制定反垄断、互联网营销算法、盲盒经营活动等新业态合规指引

- 身份证|金融小程序活体检测:转化率提升30%的案例