百度|BAT“圈地战争”简史:巨头如何改变互联网?( 四 )

存量博弈时代,要增长,只能从对方手里去抢。

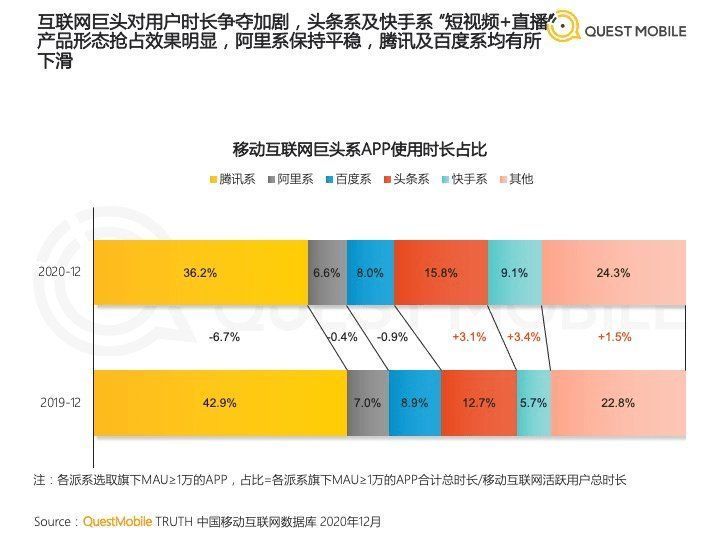

2020年,BAT三家在用户使用时长的战场上均丢失了自己的疆域。腾讯系下滑得最厉害,损失了6.7%的用户市场,百度系和阿里系也分别损失了0.9%和0.4%的用户时长。

相反,头条系和快手系疆域在逐步扩大,均有超过3%的用户时长增长。

文章插图

“算法+内容”是在这一时期“圈地战争”中获胜的关键武器。字节和快手,都以此为看家本领。

字节是个超级app工厂。它生产的app屡获成功的秘诀,在于有一套强大的算法技术体系,能为每一个新app用算法赋能。

蒋凡事件发生后,阿里内部有很多人不明白,阿里为什么不能真正处理蒋凡?毕竟阿里价值观神圣不容侵犯。下至两个程序员,写了抢月饼的程序惨遭开除;上至前CEO卫哲,因为供应商贪腐引咎辞职。为什么蒋凡能成为例外?

因为有了蒋凡,阿里才能与字节、拼多多一战。

这三个人背景十分类似,都是搜索技术专家出身。蒋凡和黄峥都出身Google。2006年,谷歌中国创立,蒋凡和黄峥都在其中工作。同一年,张一鸣进入旅游搜索网站酷讯,作为酷讯的第一个工程师,全面负责酷讯的搜索研发。

阿里从2016年开始,陆续推出淘宝直播、淘宝头条、微淘,构建起一个淘宝内部的“算法+内容”体系。阿里巴巴集团学术委员会主席曾鸣直言,阿里就是一个巨大的搜索和推荐引擎。

毫无疑问,算法在提升用户使用时长和粘性上效果显著。算法洞悉你的喜好,给你推送你喜欢看的内容,为了让你多停留一秒持续迭代优化自身。

然而,算法也成为一种针对人的新隐形“统治”。

学者全燕和陈龙在研究报告中指出,“本质上说,算法技术实践理性对功效的追求,就是对人的精神领域的操控”,“算法营造了一个高度可信任的仿真环境。它具有超强劝服能力,导致算法迷思、塑造盲目认同和偏执型人格”。

可悲的是,在这个互联网时代,我们别无选择。

05 反垄断时代:圈地运动该落幕了吗?统观三场圈地战争,“负外部性”贯穿于互联网公司10余年的竞争过程中:互联网公司为了自身利益展开竞争,产生的代价却让整个互联网和社会共同承受。

诚然,互联网公司的圈地举动背后,有不得不为之的无奈。

以阿里为例。一方面,阿里掌握整个互联网金钱最丰裕的电商版图,各大巨头虎视眈眈。2020年,阿里全年营收7173亿,约等于1.5个腾讯,3个字节,10个百度。另一方面,阿里最迫切渴求的流量入口,从来没有一天真正掌握在自己的手里。过去13年间,百度、腾讯、字节依次执流量之牛耳,也手握针对阿里最致命的武器。

同样,腾讯、百度、字节,都有各自的恐惧与无奈。互联网巨头们就像希腊神话中的战士阿喀琉斯,实力既受众人觊觎,又长着脆弱的脚踝。

他们都有不得已的理由,但却协力将互联网从开放推向封闭,从创新推向垄断。

“福利经济学之父”庞古在1912年发表《财富与福利》一书,系统性研究了“外部性”问题。其指出,自由竞争无法达到社会福利最大化,因为私人利益、成本与社会利益、成本相背离。只有引入机制,将社会成本内化为私人成本,才能消除这种背离。

互联网公司们过去10余年的圈地战争,产生了巨大的负外部性,却未为此付出相称成本——这正是引发如今互联网反垄断时代到来的核心因素之一。

如今,互联网公司需要主动承担起社会责任,将社会成本主动内化为企业成本。这是有利于自身生存和发展的唯一道路。

推荐阅读

- 阿里巴巴|马云“接班人”是啥来头第一天上任,阿里巴巴损失517亿!

- 电商|俞敏洪或要“转型”?在电商平台做起直播带货,是有何打算?

- 亚马逊|告别“好评返现”,商家侧的“晒单有礼”还有意义吗

- 上门|快递上门的“蜀道难”

- 低俗词汇|B站发布“低俗词汇谐音梗”治理公告,多次违规将被封号

- 工地|“小马云”已不火,如今“工地马云”火了,网友:确定不是本人?

- 景气度|2022,七“贱”下天山

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 网易养不起“考拉”,阿里拼多多急剁手,网友丁磊全职养猪

- 阿里巴巴|曾是阿里高管,遭马云“忽视”创办410亿公司,却进腾讯口袋