历史上真实的包拯是何形象?真的是黑脸、额头有月牙?(多图)

大家好,这里是趣历史小编,今天给大家说说包拯的故事,欢迎关注哦 。br />包拯可以说是我国历史上最有名的名臣、清官之一,而一提到他的形象,我们总会想到黑脸、额头月牙这两个明显的标记,然而不论史书还是考古发掘,均证明历史上的包拯乃是一个典型的“白面书生” 。那么,包拯的形象,为何会发生如此剧烈的变化呢? copyright br />从清正廉洁到最终神化,宋朝到清朝包拯形象的变化 www.br />

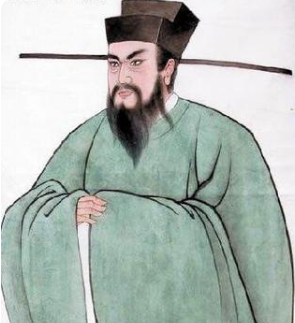

文章图片

今日新鲜事/font>

说到包拯外貌的变化,其实与宋朝至清朝时期,其文学形象的变化息息相关,由于社会背景的不断变化,包拯的这种形象变化体现出了相当大的时代特色,而随着这种不断的变化完善,使得包拯最终从一位清正廉洁的官员,开始逐步神化为了“包青天” 。https://www./font>

1、宋朝:包拯形象的初步塑造 。宋朝时期,朝廷在汲取了五代十国以来朝政混乱的教训后,北宋初期曾全面对官员吏治进行了整顿,赵匡胤、赵光义两代帝王均以“用重典以救时弊”为原则,推崇重刑治国的同时又对廉洁官员予以奖赏,这使得官场风气大为改观 。再加上宋朝官员福利相对较高,因此官员们大多具有较高的道德修养,进而在宋朝形成了一种清官文化,而这同样影响到了文学领域 。包拯作为当时较为著名的清官,在这种背景下自然成为了反复歌颂的对象,然而不论是文人笔记还是文学作品,此时的包拯主要还是清正廉洁、公正贤明的官员形象,而这也成为了包拯在文学作品中最初的形象,如《合同文字记》中包拯调解财产纠纷,但在《三现身包龙图断冤》中却已经出现了包拯利用鬼魂破解冤情的情形 。/font>

2、元朝:包拯的形象逐渐脱离官员 。元杂剧包公戏可谓极度兴盛,流传至今的仍然多达18种,其中有10种仍可见存本,而包公戏之所以能够获得不断发展和广泛传播绝非偶然 。元朝攻灭南宋不仅造成了严重的社会动荡,入主中原后的元朝更是实行极为残暴的统治,例如典型的“四等人制”,这无疑加剧了民族矛盾和阶级矛盾,普通百姓对于重修吏治、反抗强权有着迫切的需求,这自然极大的影响到了文学创作 。例如《陈州粜米》中不畏强权处斩杨金吾,又让小古用“杀人不偿命”的紫金锤砸死刘德忠;又如《鲁斋郎》中包拯不惜用计骗过皇上,也要处斩权贵鲁斋郎 。这一时期的包拯形象,显然已经脱离了普通官员,开始向着为民请命、反抗强权的代表转变了,甚至具备了一定的侠义之气 。今日新鲜事br />

文章图片

【历史上真实的包拯是何形象?真的是黑脸、额头有月牙?(多图)】内容来自br />

3、明朝:包拯开始出现非凡的神力 。明朝中期以后,朝廷对于文化领域的监管相对较为宽松,而对于具有宣传和普及法律的公案文学作品基本采取了睁一只眼闭一只眼的态度,再加上出版印刷业的空前繁荣,使得通俗文学获得了广泛发展,进而促使了公案小说的繁荣,而作为历代公案小说的大热门,以包拯为核心的公案小说自然也得以迅速繁荣,例如明朝万历年间的《龙图公案》便是一部集大成者,而小说的盛行同样又推动了戏曲等作品 。而与此前包公形象不同的是,明朝的包拯已经开始具有了浓厚的理想主义和神话色彩,例如《龙图公案》第二回的《观音菩萨托梦》中,包拯便是通过观音托梦而找到了即将被饿死的丁日中,而在其他篇章中,则开始出现包公“日断阳,夜断阴”的描述,进而使得包公的开始具有了非凡的神力 。[985424.com]

推荐阅读

- 黑客|最担心的事还是发生了 19岁黑客远程破解逾25台特斯拉

- 亚马逊|告别“好评返现”,商家侧的“晒单有礼”还有意义吗

- 上门|快递上门的“蜀道难”

- 猫腻|拼多多的商品这么便宜,都是山寨、假货吗?看完才发现其中猫腻!

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 斐乐公司|网购平台销售数据可作为确定赔偿数额的依据

- 安全风险|苹果将出席白宫会议讨论开源软件的安全风险问题

- 蚂蚁集团|数字人民币:支付巨头的大考,平台的机会

- 黄莎莎|绿韵碧波庭:女性群体的“中年危机”不应被忽视

- 变现|微信红包封面背后的“怪圈”生意