品牌软骨症|寄生虫与宿主,及中国亚马逊卖家的“品牌软骨症”( 三 )

有一个统计数据,多少可以佐证。

Tinuiti的一项调查数据显示,在亚马逊上,近七成(69%)的搜索词不包含特定的品牌名称。

这意味着,“品类词+品牌词”或者单独的品牌词搜索流量,仅占三成,其余的则为品类词流量(通用关键词搜索)。

即便这三成的“品牌流量”,也不是全被第三方卖家拿走了,因为亚马逊几百个自有品牌和自营合作品牌(供应商供货+亚马逊销售)也要过来抢份额。

事实上,亚马逊自营类品牌确实拿走了很大一块市场份额。

在服、鞋、珠宝、婴童和家居等热门类目中,拿走的份额接近50%,比如消费电子类,亚马逊自营合作品牌和自有品牌的销售额占了全平台的46%。(2020年亚马逊在回应国会议员反垄断质询时披露的数据)

文章插图

总结说来,亚马逊品牌词流量不多,且还有亚马逊与其伙伴们过来抢蛋糕。

当然,很多人会反驳,品牌词搜索流量占比较小不是亚马逊独有的问题,其他电商平台也有这个问题。

这一观点基本没有错,但在所有电商平台中,亚马逊是对卖家品牌私域空间压制得最厉害的一个,这让它成为了一个对卖家品牌成长不友好的平台。

2、亚马逊对“品牌私域空间”的严格限制,“压抑”卖家品牌成长

亚马逊上没有私域。

亚马逊几乎杜绝了一切构建“私域流量空间”的可能:

1.严格限制卖家与买家联系;

2.杜绝“中心化品牌店铺”的私域流量小生态,;

3.去中心化,重产品,轻店铺,对品牌卖家与非品牌卖家采取无差别政策,让所有卖家,都在同一起跑线上PK产品,而不是PK品牌。

这一切,是由亚马逊的最高经营原则“顾客第一”决定的。

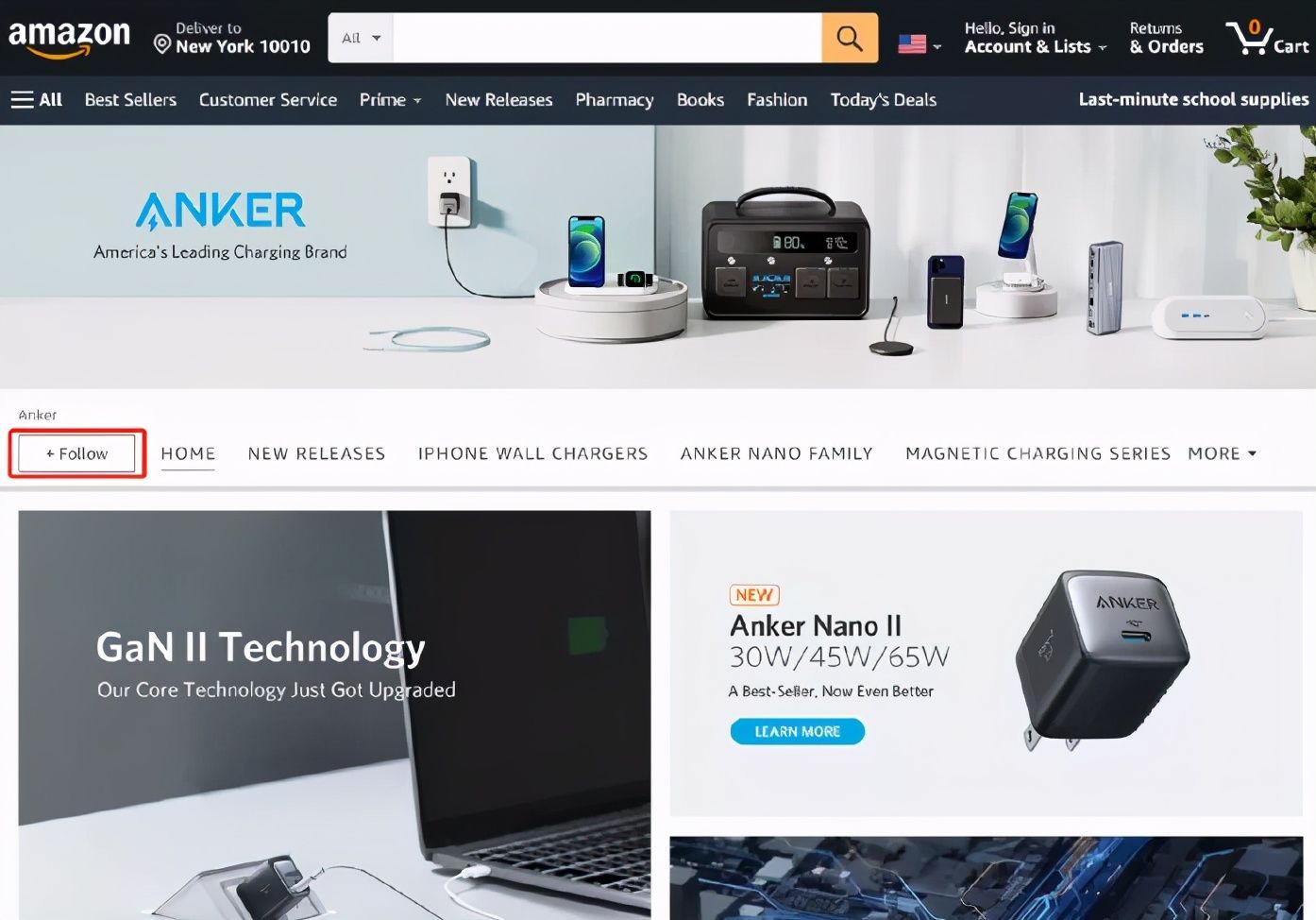

亚马逊这两年也推出了卖家的品牌店铺(Amazon Store),但与速卖通、Shopee、Lazada、京东等电商平台的品牌店铺,有着本质区别。

它本质上是一个广告工具,而不是承接卖家私域流量的“品牌旗舰店”或“小生态闭环”。

文章插图

亚马逊的品牌店与其他电商平台的品牌店,有着两大区别:

1、品牌词自然流量不归卖家所有

我们在某一个渠道辛苦做一个品牌之后,如果买家直接搜索我们的品牌词,那么,我们希望这个流量归属我们自己,而不需要额外缴费,因为这属于平台内的“有限私域流量”。

然而,在亚马逊上,卖家的品牌词产生的自然流量,也要被亚马逊“拔一次毛”,“揩一次油”。

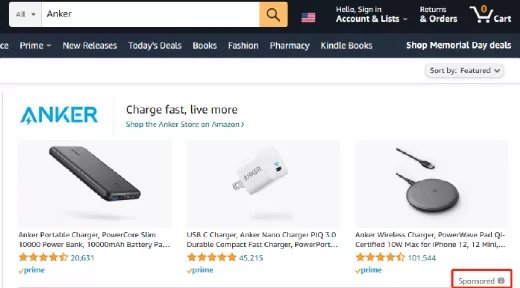

比如,作为亚马逊头牌之一的安克创新(Anker),好不容易在亚马逊上积攒了人气,做出了一个“渠道品牌”,但它的品牌词在站内产生的私域流量,也被亚马逊“扣押“了。

当安克的忠实用户在站内搜索其“品牌词”或者“品牌词+品类词”时,安克必须掏钱购买自己的品牌词“anker”,给亚马逊交广告费后,其品牌店铺才能展示在靠前的位置 。

,

文章插图

如图,搜索“充电器(品类词)+anker”,安克店铺出现了,但右下角有付费的赞助广告的标志。

文章插图

顾客每点一次,安克就得交一次广告费。 这一现象,在其他电商平台里,是少见的。

在很多电商平台里,品牌卖家可以“免费收取”这些流量,因为这是自己品牌产生的自然流量。

在京东、天猫、Shopee、速卖通、Lazada,无不如此。比如,在天猫上,安克可以免费收取的自己品牌的自然流量。

推荐阅读

- 私域化|干货分享︱线下零售新机遇——品牌私域化五步走

- 品牌方|聊控价(一):购买鉴定控价投诉涉嫌违法

- 雷士照明集团副总裁兼电商总经理曾宇衡:直播电商加强了品牌与消费者互动|定制快讯| 雷士照明

- 反常识|给营销、品牌、市场从业者的4条反常识建议

- 会员店|7个月开六店,盒马X会员店将落户南京,国产仓储式会员制品牌正蓄势发力

- 动效|卡间联动:品牌广告品效双赢的一次成功探索

- 南极人|“掏家底”式购入多个亏损品牌,南极电商斥资5亿做的是亏本生意?

- 品牌|亚马逊全球开店公布2022年战略:多元化、本地化、品牌化

- 趋势报告|2022年,消费品牌如何把握新的商业脉络?

- 数智|持续推动智造物流全面普及 安歌科技官宣品牌升级