文化遗产|对话“北京中轴线”数字展策展人:数字技术如何助力中轴线申遗?

10月28日下午,由国家文物局、北京市人民政府主办的亚洲文化遗产保护对话会闭幕。闭幕式上,国家文物局局长李群宣布,“北京中轴线”数字展即将发布,观众将可线上“游览”北京中轴线上7.8公里长的老城景观。

据了解,即将上线的“北京中轴线”数字展由北京市文物局监制,北京清城睿现数字科技研究院有限公司设计研发,清华大学美术学院提供技术支持。展览以朱红、瓷白、赤金、靛蓝四色为主基调,汇集了社会各界与北京市文物局合作推出的一系列特色节目和出版物成果。

北京清城睿现数字科技研究院院长、“北京中轴线”数字展策展人贺艳向采访人员介绍,数字展策展团队围绕北京中轴线独有的“空间壮美秩序”,利用清华大学专利布展系统的视差滚动技术,将中轴线上的重要遗产模型按真实的空间比例关系分布,搭建起一幅从永定门到钟鼓楼的立体画卷场景。

新京报采访人员就“北京中轴线”数字展中采用的数字技术、策展思路,以及数字展如何助力北京中轴线申遗等话题对话贺艳。

文章插图

北京清城睿现数字科技研究院院长、“北京中轴线”数字展策展人贺艳。受访者供图

“全景式的空间视角在线下无法体验”

新京报:观看数字展,可以收获哪些在线下游览中所没有的体验?

贺艳:以前大家看到的很多数字展,往往是对线下展览的一个虚拟复制。而我们这个展,线下是没有这么一个展厅空间的,完全是在数字世界里独创的一个展览。

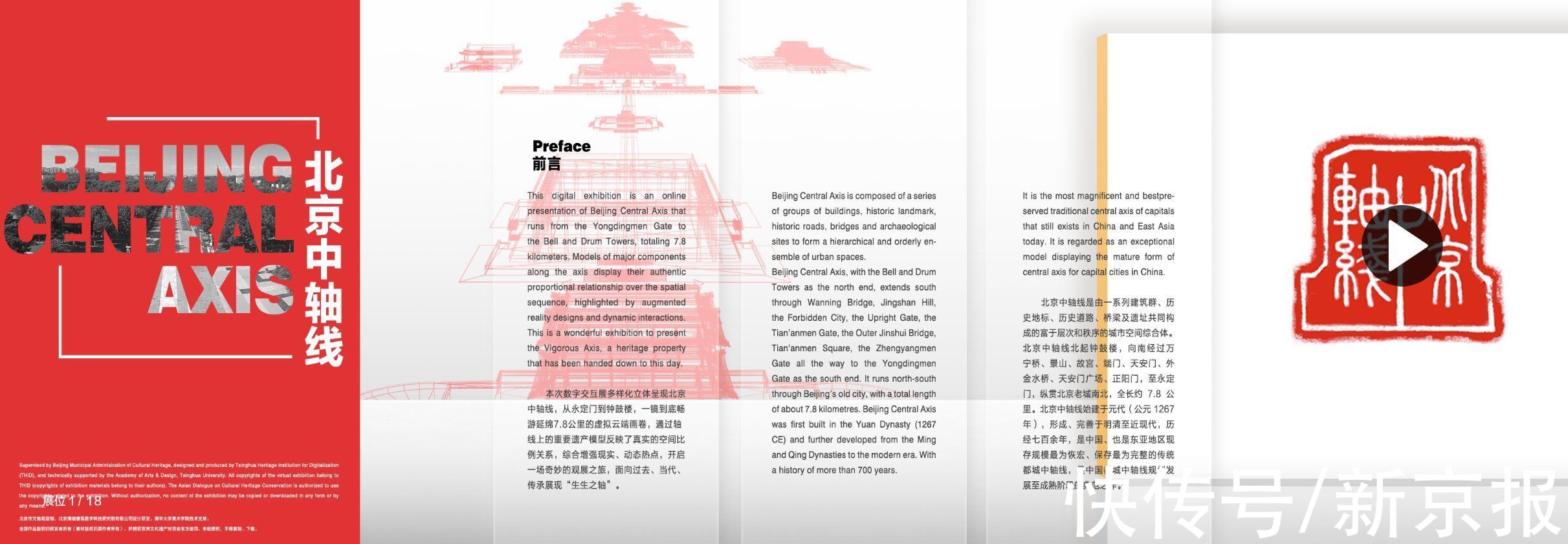

其次,中轴线在空间上延续了将近8公里,我们在线下探访时,只能看到某一个具体的空间节点。北京中轴线数字展则给予了一个很强的整体性概念。梁思成先生当年把中轴线比喻为一幅中国画的长卷。在数字展厅里,观众通过从左向右的横向浏览,可以完整地从永定门走到钟鼓楼,通过这幅“手卷”横向的徐徐展开,以一种非常传统、非常中国的方式,体验到整条轴线上的空间景观起伏和节奏变化。这样一个全景式的空间视角在线下实体空间中是无法体验的。

文章插图

“北京中轴线”数字展截图。受访者供图

另外,北京中轴线的核心价值在于,它是一个不断变化、不断生长的城市空间。因此我们在前景做了一个半透明的时空照片墙,让前景的照片墙具有历时性,跟遗产建筑有空间和时间上的呼应,通过景别位移让不同时期的照片在建筑模型前交叠出现,形成不同的时空幻像,让观众可以很直观体会到,同一个建筑好像是从时空隧道走过来的。相比在实体空间中观众只能看到某一具体的时间点,数字展可以让观众更好地理解发生过的历史性变化以及它充满活力的“生长性”。

新京报:可以介绍一下北京中轴线数字展中运用的数字技术吗?

贺艳:首先,中轴线数字展利用了清华大学专利布展系统。它其实就是一个动态交互,来实现不同内容的叠加,将不同时空的数字内容叠合,实现线上线下场景的虚实融合。我们还通过人工智能的计算,在模板后台上传的一些图片,会根据模板本身的位置自动显现在前台。

展览的后台是一个基于云计算平台的负载平衡和弹性计算技术,结合全站加速及CDN加速实现海量动静态资源调取。它的作用是,可以支持海内外多用户大流量在线观展,它不需要观众提前下载什么,能够提供流畅的观看体验。

文章插图

“北京中轴线”数字展截图。受访者供图

推荐阅读

- 阿里巴巴|马云“接班人”是啥来头第一天上任,阿里巴巴损失517亿!

- 电商|俞敏洪或要“转型”?在电商平台做起直播带货,是有何打算?

- 亚马逊|告别“好评返现”,商家侧的“晒单有礼”还有意义吗

- 上门|快递上门的“蜀道难”

- 低俗词汇|B站发布“低俗词汇谐音梗”治理公告,多次违规将被封号

- 工地|“小马云”已不火,如今“工地马云”火了,网友:确定不是本人?

- 景气度|2022,七“贱”下天山

- 劳动者|这些工作将实行“职称制”!官方发通知,新的“香饽饽”行业来了

- 网易养不起“考拉”,阿里拼多多急剁手,网友丁磊全职养猪

- 阿里巴巴|曾是阿里高管,遭马云“忽视”创办410亿公司,却进腾讯口袋