国家立法|国家立法,公众质疑,谁在偷走你的个人隐私信息?( 二 )

另外,还有人在做下游的“简历提取器”,主要是用来大量提取招聘贴中的简历,每天可提约3000条。其实这是个很吓人的数据,简历提取数量并没有一个上限。

招聘平台官方给出的说法是,企业入驻有至少8道审核机制,但因为产业链条太长无法溯源,其实平台本身还是有些问题的。报道出来以后,曾引起了一定的关注,也进行过管控,但是现在你去搜索一下,贩卖简历的群聊依然活跃。

有时候我们只能无奈地承认,面对数据泄露,个人能做的反抗是非常有限的。

在国家尚未出台相关法律条款时,个人信息的买卖很疯狂。毕业于湖北美术学院的邓玉峰购买了34.6万人的个人信息,做了一场名为“秘密”的展览,来展现这样的“疯狂”。

文章插图

展出的信息包括姓名、电话、地址、身份证号、银行卡号及密码、网购记录等。个人隐私的泄露在平时很难引起普通人的重视,但在特定的场景下,这些数字摆到面前时,隐私泄露就变得触目惊心。

2018年4月,邓玉峰用A4纸将这些私人信息打印出来,在紫外线照射下纸张呈荧光蓝色,用隐形药水书写的信息变成红色,尤为扎眼。大多来访观众都是受邀而来的信息主人,其中一位在找到自己的信息时,爆了句粗口。

当身边的朋友都长期受到各类短信、电话的骚扰,并逐渐习以为常时,邓玉峰的“秘密”展就变得格外有意义,这让我们反思为何信息的使用会变得失控。

二、隐私披露也是无法拒绝的诱惑苏州大学传媒学院梁晓璐在《社交媒体中个人信息使用研究》中指出,当前个人信息使用失控的主要成因包括:“隐私悖论”现象的存在,与互联网平台“利益优先”的态度。

当前社会有一个很有意思的现象,一边是个人信息泄露事件频发引发大众隐私顾虑高涨,而另一边却是人们安于享受互联网平台带来的便利与分享所产生的愉悦感。

国际消费者和互联网协会于2019年,对美国、法国、英国、日本、加拿大和澳大利亚的消费者做了一项有关智能技术设备认知与使用情况的调查。调查结果显示,被调查者中有63%的人感知到互联网相关设备会对日常生活安全产生威胁,75%的受访者对此类设备收集及使用数据的方式抱有怀疑。

即使人们在心理上有颇多顾虑,但在实际使用中仍有接近七成的受访者,正在使用一个或多个互联设备。而相关市场研究公司曾表示,在未来四年,高科技智能产品销量增幅应该会翻一倍。

【 国家立法|国家立法,公众质疑,谁在偷走你的个人隐私信息?】此外,互联网用户还十分热衷于向他人透露个人隐私,享受向他人“展现生活”带来的愉悦。这一矛盾现象在学界有一特定术语——“隐私悖论”,指的是隐私态度与行为之间的断层现象。

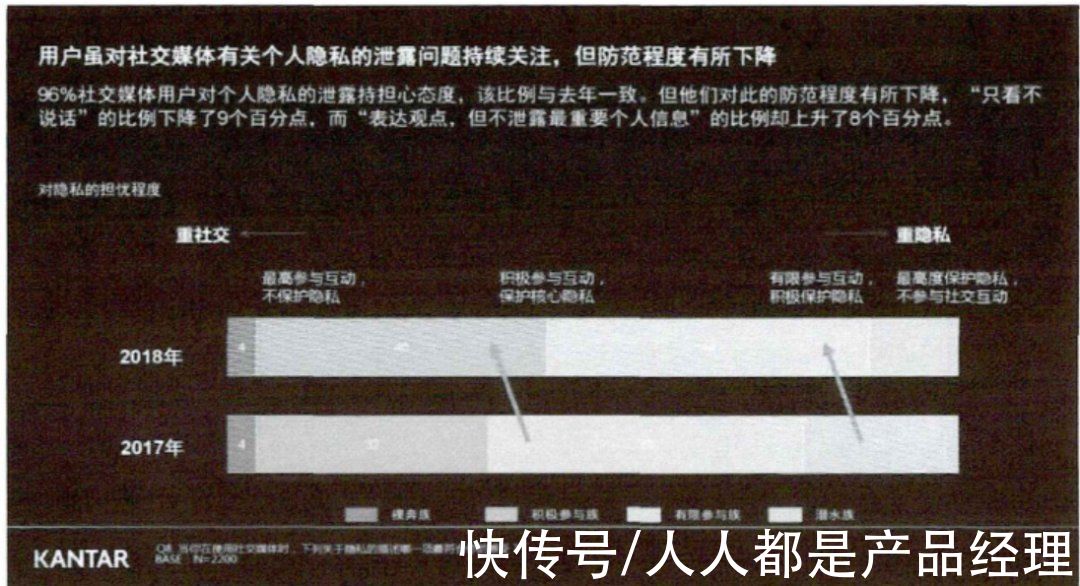

文章插图

2018年中国社交媒体影响报告,第73页

梁晓璐在研究中提到“隐私悖论”的成因:一般来说,在社交媒体上的自我披露的行为通常是个人对披露后果进行衡量后作出的决定,换句话说,人们觉得用隐私换取实际效用,值当。

同时,由于“第三人效应”心理的存在,部分用户认为隐私泄露造成安全危机不会发生在自己身上。而互联网平台“利益优先”的态度,本质上提高了用户隐私风险事件发生的概率。

在广告业一直流传着这么一句话:我知道在广告上的投资有一半是无用的,问题是我不知道是哪一半。但科技的进步让广告成为了一件很高效的事情,互联网公司早已实现了广告的精准投放,前提是实现用户的深度绑定,实现信息采集。

推荐阅读

- 任泽平|?华为搜索引擎上线后,又突然403禁止访问;任泽平微博、公众号被双双禁言;快手网红控诉快手:高管一批一批的换,不懂管理|雷峰早报

- 建言|“泽平宏观”公众号已搜不到,建言文章违规无法查看

- 满大街|满大街都是餐馆和药店,终于明白为何欧美国家不扶持电商发展

- 电子商务|非洲部分发达国家喜欢使用电商网购物降低购物成本

- 个人信息|国家网信办:不得强制要求用户提供非必要个人信息

- 国家邮政局:快递春节停运是假消息

- 普及率|2021 年非洲多个国家的电商发展异常迅猛

- 香港立法会|香港特区立法会推出全新网站方便公众了解立法会事务

- 快递|国家邮政局:快递春节停运是假消息

- 互联网|非洲前十的发达国家被列为非洲电商发展的首要市场