国家立法|国家立法,公众质疑,谁在偷走你的个人隐私信息?( 三 )

广告主以广告投放所获得的下载或购买转化次数,决定向各流量平台支付多少广告费用。

平台创收与用户个人信息的保护,存在显而易见的矛盾。因此有学者提出了另一个与“隐私悖论”相似的概念——“个性化-隐私悖论”。

互联网平台需要通过获取用户数据进行个性化推送以达到盈利目的,但又担心用户的隐私顾虑会造成用户的流失。这使得平台陷入难以把握两者比重的“两难境地”。两者之间,平台对个人信息的利用显然更倾向于采取“优先发展”的规制模式。

三、个体能在多大程度上揭露自己?显然,隐私需要立法保护。中国人民大学法学院教授石佳友曾在接受《三联生活周刊》采访时表示,隐私权的立法是个漫长的过程,即便是在欧美国家。

隐私权概念的首次提出是在1980年,但隐私权被真正写进法律,却是在“二战”以后。“二战”期间,纳粹迫害犹太人的暴行让人们意识到隐私、尊严与人格的重要性,于是1949年联合国通过《世界人权宣言》,第一次将隐私权写进国际法。

1970年法国在《民法典》第9条中写入隐私权,1974年美国制定《隐私权法》,至此隐私权才进入欧美各国立法中。

而隐私权在中国被视为“舶来品”,2009年《侵权责任法》出台,隐私权第一次在国内被写到法律中。2020年推出的《民法典》中,隐私权被定义为“自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。”

这正是中国隐私权立法与欧美的不同之处。德国曾尝试将隐私权写进立法,但都遭到媒体的强烈反对,隐私权至今也没能被写进德国立法中。但这并不妨碍隐私权的保障,德国本身拥有深厚的批判传统,司法机构对隐私拥有十分完整且稳定的司法解释。石佳友认为,在司法解释上,中国还有待进行系统性研究。

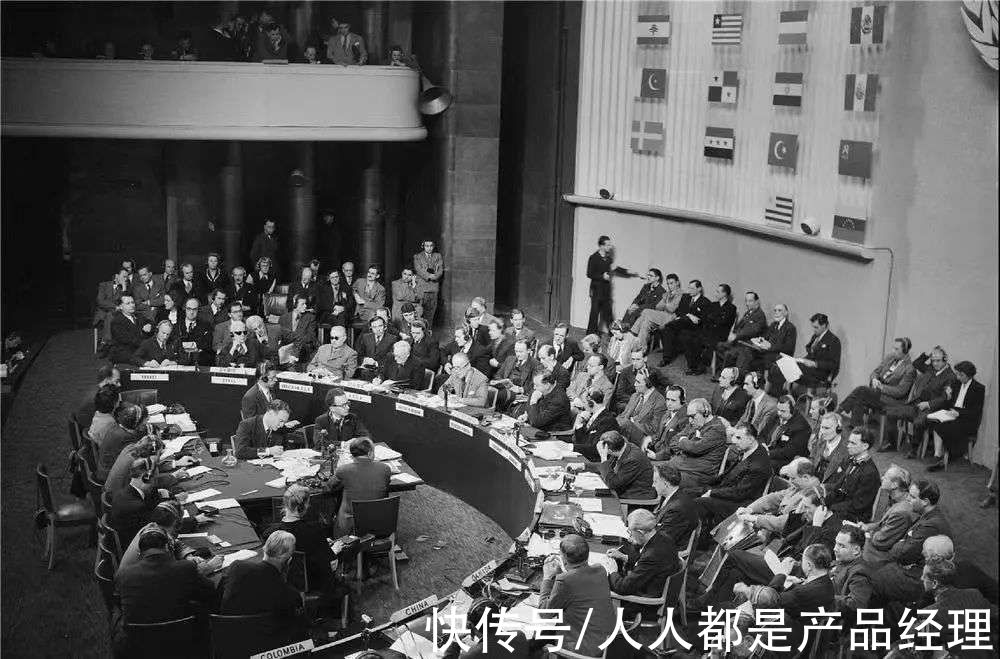

文章插图

1948年联合国在巴黎举行会议通过《世界人权宣言》

今年,《个人信息保护法》的生效以及《网络数据安全管理条例(征求意见稿)》的发布,预示着国内关于隐私保护的政策在逐渐收紧,国内互联网企业也在面临着越来越严格的数据安全要求。

《财新》在报道中称,10月京东和天猫对消费者信息与订单进行了加密处理,商家无法再从淘宝开放平台中获取包括姓名、电话等收件人信息。这意味着商家难以再进行广告的精准投放,电商平台的玩法和投放逻辑或许会进行重新调整。

法律的逐渐完善,一定程度上对互联网平台进行了规制,但大众对隐私边界的认知仍有待提升。美国学者曾指出,在社交网络上披露自身信息的网民其实不太注重隐私,法庭也发现这些人对自己的隐私权不抱有期待。

但当这些无意间透露信息的“小小失误”,被“广而告之”时,人们才会发现隐私不只是不痛不痒的“难言之隐”。

究竟哪些“秘密”才是我们需要隐藏,且有权利隐藏的?在人人都能辨明“隐私”与“便利”的优先级之前,答案就像风向标,随风转向不同的方向。

作者:苒一;编辑:伊页

本文由 @新熵 原创发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

推荐阅读

- 任泽平|?华为搜索引擎上线后,又突然403禁止访问;任泽平微博、公众号被双双禁言;快手网红控诉快手:高管一批一批的换,不懂管理|雷峰早报

- 建言|“泽平宏观”公众号已搜不到,建言文章违规无法查看

- 满大街|满大街都是餐馆和药店,终于明白为何欧美国家不扶持电商发展

- 电子商务|非洲部分发达国家喜欢使用电商网购物降低购物成本

- 个人信息|国家网信办:不得强制要求用户提供非必要个人信息

- 国家邮政局:快递春节停运是假消息

- 普及率|2021 年非洲多个国家的电商发展异常迅猛

- 香港立法会|香港特区立法会推出全新网站方便公众了解立法会事务

- 快递|国家邮政局:快递春节停运是假消息

- 互联网|非洲前十的发达国家被列为非洲电商发展的首要市场