陈根:超快组装术,突破传统纳米粒子局限性

文|陈根

众所周知 , 自组装领域的研究是当今化学和材料科学发展的前沿 , 涉及到高分子、化学、材料、胶体、生物、纳米等众多学科 , 称得上是孕育先进材料的摇篮 。 自上世纪80年代提出以来 , 其也一直是人们关注研究的焦点 。

自组装是指基本结构单元(分子 , 纳米材料 , 微米或更大尺度的物质)自发形成有序结构的一种技术 。 在自组装的过程中 , 基本结构单元在基于非共价键的相互作用下自发的组织或聚集为一个稳定、具有一定规则几何外观的结构 。

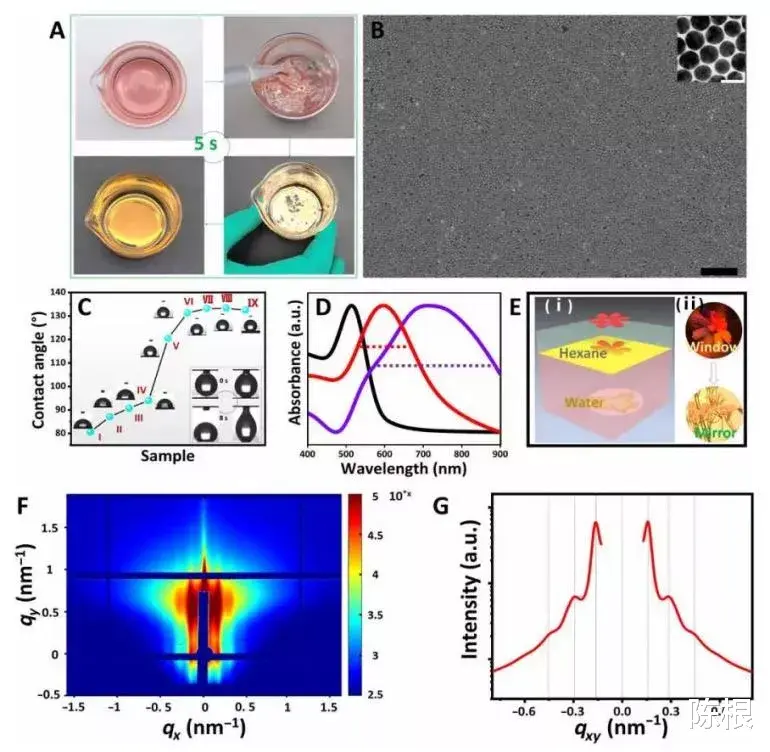

近日 , 研究人员开发出一种薄膜技术 , 粒子组装效率高达 97.5% 。 并且 , 在 5 秒极短时间内 , 几乎所有纳米粒都能自组装到界面 , 并能以短程有序的方式 , 进行定向密集排列 , 组装面积可达 4.3 英寸 。

在传统液液界面的自组装中 , 纳米粒子需要从溶液中克服能垒 , 到达界面形成粒子自聚集状态 。 这一过程需要耗时 30 多分钟 , 且最终大约只有 32% 的少数粒子可达到界面 。 更令人沮丧的是 , 这些自组装的薄膜中粒子排布不均一 , 带有孔洞且容易破碎 。

【陈根:超快组装术,突破传统纳米粒子局限性】而该团队通过赋予超高接触角 , 给予了粒子足够的燃料动力 。 抛开实验容器大小和纳米粒子数量的限制 , 理论上新方法可在 5 秒左右自组装成和容器大小一样的面积 , 粒子组装效率高达 97.5% 。

克服了动力学的吸附势垒之后 , 如何精准控制纳米粒子界面的组装过程 , 也是该领域面临的挑战之一 。 从粒子组装机理来看 , 在动力学和热力学的调控组装过程中 , 纳米粒子疏水性起着举足轻重的角色 。

而在该研究中 , 虽然粒子表面的接触角高达 132° , 但它们却以均匀密集排列的形式 , 存在于水-正己烷界面 。 此外 , 当把溶剂替换为甲苯、或二氯甲烷等极性更强的溶剂时 , 粒子组装出现明显的多层或团聚体结构 。

值得一提的是 , 该组装技术可适用于多种纳米、微米粒子的快速大面积界面自组装 。 这为开发可工程化的纳米薄膜技术 , 以及后期利用纳米薄膜来制备功能器件打下了基础 。

推荐阅读

- 用于 pH 响应复合水凝胶的螺旋 Bijel 纤维的离心组装

- 陈根:NFT,是技术必然非技术全部

- 陈根:元宇宙是馅饼,也是陷阱

- 陈根:卫星通信,各国还将抢占高地

- 陈根:写在基因里的“抗糖”能力

- 陈根:海洋缺氧区3D图谱,可追踪预测海洋变化

- 陈根:为什么要抢占量子优越性?

- 陈根:私人空间站,建设更进一步

- 陈根:次晶金刚石,助力新型金刚石材料研发

- 世界上最大的数码相机就快组装完成,深空探索之旅即将展开