专栏|专栏︱虚拟化身,见字如面

2021年12月24日 , 我有幸受邀作为主旨演讲嘉宾参加了在合肥举行的长三角数字创意产业发展大会 。 我演讲的题目是《元宇宙:数字创意产业的新机遇》 。 我以中国人自古就有的一个美好愿望——见字如面——作为贯穿演讲的核心意向 。 在此文中我也如此吧 。

美国传播学者约翰·彼得斯指出 , 媒介技术的发展史就是人类幻影/鬼魂/化身不断极剧增加的历史 , 反之亦然 。 这也是我这里从媒介和传播角度论述化身的原因 。

人类最早的沟通模式是“亲身传播” , 此时传播主体和传播内容总在一起 , 因此最多能允许“雅典城邦”几百人聚会的规模 。 后来出现了文字 , 它是最早的“离身传播”(远距离传播) , 因而文字也成为人类最早的“化身” 。

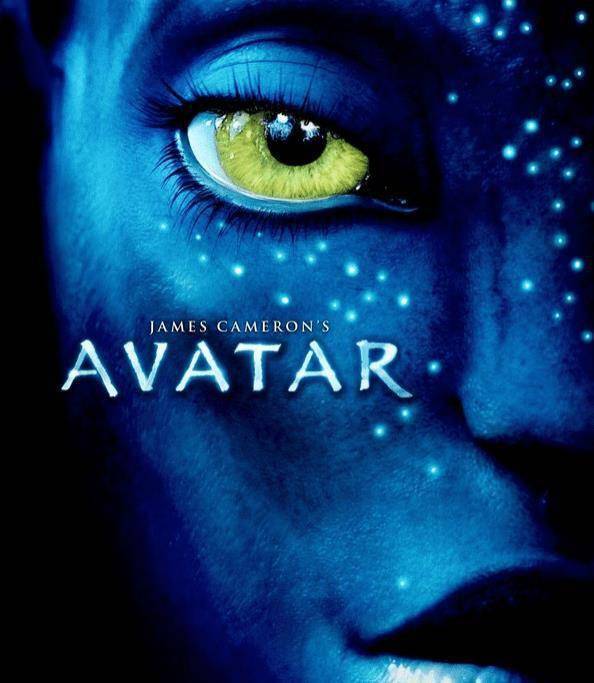

“化身”一词源自梵文 avatar , 指神的显身 。 在印度教中 , 各种神在人间都以多个化身存在 。 2009年获得巨大票房的美国科幻电影《阿凡达》的英文原名即是 avatar , 它让我们知悉了这个词的数字化含义 。

文章图片

文字作为化身一但离开其作者的即时支持 , 就会变得贫瘠和危险 , 因此 , 柏拉图给我们留下了据说是世界上最早的“媒介学论文”——他通过埃及王的嘴向文字的发明者托拉发出了对文字的批评 , 认为它脱离了作者的控制 , 不看对象(“乱交”) , 不守机密 , 不能互动 , 不利于人类的自主记忆 。 一句话 , 文字作为作者的化身传播远不如作者亲身在场的对话 。

但文字带来的巨大传播效率是不容质疑的 。 它将我们的思想外化为可触的平展之物 , 作者因此可以检视、修改、传播和印刷它 , 以供同行研讨、争论和评价 。 有文字才有文明传承 , 有印刷文字才有14世纪哥伦布发现了新大陆、16世纪马丁路德·金引发了宗教改革和17世纪欧洲科学革命的出现 , 而这正是推动人类社会走出中世纪进入现代社会的主要动力(伊丽莎白·爱森斯坦) 。

尽管如此 , 柏拉图2500年前精准的“文字不如对话”的评价一直让后人挥之不去 。 文字是线性的、贫瘠的 , 虽然威力巨大 , 但毕竟效果不如“面见” , 所以无论中西 , 人类总有“见字如面”的美好愿望 , 只是受制于媒介技术的有限带宽 , 它只能一个梦想 。

19世纪30年代 , 电报出现 , 人类传播首次实现了“传播”(?communication)和“交通”(?transportation)的分离(詹姆斯·凯瑞) 。 这意味着传播的内容不必受此前送邮件的马车、轮船或火车的速度限制 , 而可以以光速到达接收者 , 超过了人类面对面对话的反应速度——但电报的内容却愈发精简和贫瘠 , 似乎离“见字如面”的梦想更遥远了 。

【专栏|专栏︱虚拟化身,见字如面】接下来我们快进到桌面电脑和互联网时代 , 从世纪80年代开始 , 数字游戏中的化身先后体现为网球拍、飞船、吃豆人、第一人称枪手、3D化身等形式 。 尽管其逼真性、沉浸性和互动性都在不断提升 , 但一直不令人满意 , 直到2021年“元宇宙”概念的提出——这个概念似乎预示着 , 此前我们还必须在化身之外 , 用键盘和鼠标控制它的行为 , 今天我们则可以戴着VR头盔进入到化身之中 , 我们的现实行为就是化身的虚拟行为 , 而且我们可以远程即时地传输这种行为 。

由于信息与传播技术发展成果的集中出现 , 今天 , 我们离实现“见字如面”传播梦想前所未有地近 。 于是各种虚拟化身(包括去世多年的邓丽君)克服空间和时间活灵活现的实现了远程在场 , 给人一种“惊异”和“灵异”的感觉 , 也激发了很多网友留言表达想要通过这一技术“复活”失去的亲人 。 实际上 , 西方一家名为Replica的智能化虚拟人公司 , 其创始人的设计初衷就是要复制出他一位逝去的好友 。 现在该公司的虚拟化身在全世界大受欢迎 , 已经获得了商业成功 。 我提示我们:远程在场的良好效果常常是技术能力和用户想象相结合形成的结果 。

目前已经有大量代替人类繁重和浮躁工作的人工智能化身在运行 。 它们尽管可能没有人的形象(android) , 但确实大大地解放了人类的生产力和创造力 , 也满足了很多消费者的个性化需求 。 然而 , 我们当下看到的人型虚拟化身还存在很多局限 , 例如 , 在智能水平上 , 大多虚拟化身尚只能处理非常结构化的数据 , 或依照人类程序员预先给定的脚本运行 , 仍然是比较初级的人工智能;在沟通效果上 , 由于3D成像设备、后期制作开发等成本居高不下 , 建模效率相对较低 , 虚拟化身的算法性能有待进一步提升 , 特别是实时面部表情捕捉与还原的精准度亟待提高 。 简而言之 , 目前的虚拟化身仅仅是人的“代理”(agent)而不是具有独立行为能力的“行动者”(actor) 。

但在公众面前 , 虚拟化身的表现被某些公司过分夸张和渲染 , 很具有表演性和迷惑性 , 例如 , 一些介绍性视频并非“一镜到底” , 而是通过快速的视频剪辑给人以虚拟化身跟真人应对流畅自如和幽默风趣的假象;有的公司甚至还是以真人冒充化身与用户互动 , 以产生令观众觉得不可思议的效果 。 长远看 , 这并不利于“虚拟化身”产业的发展 。

我们相信 , 在未来 , 虚拟化身会持续增加 , 在其与人类的互动中将会产生真实的社会影响 , 这对我所在的传播学研究也提出了新要求 。 例如 , 在“以计算机为中介的传播(Computer-mediated Communication , CMC)”之外已经出现越来越多的“以计算机(人工智能/化身)为另一主体的传播” , 也即“人-机传播”(Human-Machine Communication, HMC) 。

人-机传播研究的主流范式是所谓“计算机作为社会行动者”范式(Computer As Social Actor Paradigm) 。 这一范式的意思是:无论计算机/人工智能/虚拟化身是否为真人 , 其用户总有一种将其视为真人的认知倾向 , 而基于这种认知倾向作出行为会产生真实的社会后果 , 例如真人明知虚拟化身不是真人 , 但将其视为真人并与之形成恋爱甚至婚姻关系 , 例如日本就有一男子公开与一个网络虚拟化身举行了婚礼 , 这带来了新的伦理和法律问题 。

文章图片

2021年万科优秀新人奖获得者“崔筱盼” 。 万科公司供图

另外 , 随着虚拟化身的增多 , 其被设计成何种性别、种族、职业和行为角色 , 均会影响这些变量所指向的真人群体 。 例如 , 在电子游戏中 , 以及我们最近看到的虚拟化身大多是“长发大眼长腿萌哒哒”的少女形象 , 据说这是男性玩家和男性程序员凝视下的女性 , 这种设计将男性凝视向公众转移并放大 。 除此之外 , 新近出现的虚拟化身 , 多为女性 , 无论是“崔筱盼”、“邓丽君”、“华智冰”、“关小芳”、“AYAYI” , “柳夜熙” , 其工作都离不开会计、歌手、女大学生、播音员、秘书、客服、直播主播等职业角色 , 而从事专业服务工作的 , 比如虚拟专家和医生等 , 则常常被设计为男性 , 这导致了对现实中女性职业类型和性别权力关系的复制和强化 。

虚拟化身也将带来身份盗窃的风险 。 今天面部识别技术被广泛使用 , 如果公民的面部数据信息得不到有效保护 , 很容易被人用来贴在虚拟人上生成“深假”(deepfake)照片和视频 , 发布虚假信息 , 引发各种重大问题 。

我认为 , 未来 , 人类还将在追求“见字如面“的沟通理想上继续努力向前 , 各种化身将越来越繁多和丰满 , 也将离这个目标越来越近(尽管永远无法最终实现它) 。 但是 , 恰如柏拉图2500年前人类最早的化身文字——当时的新媒体——的批评一样 , 我们永远不要对新媒体过于乐观 , 因为它们如双刃剑 , 在解决旧问题的同时也带来了新问题 。 而所有新媒体技术 , 是问题所在还是解决方案 , 是机遇还是挑战 , 最终都取决与我们人类能如何扬长避短地使用它们 。

推荐阅读

- 事物|30 件改变游戏的事物:从吃豆人、家用机到虚拟现实

- IT|北京冬奥又曝黑科技:连气象主播都是AI虚拟人

- AI|我们可以生活在一个虚拟的世界中吗?

- 指数|小冰虚拟人“冯小殊”:亮相!

- VR|Meta为Instagram Stories等服务引入3D虚拟化身

- 虚拟|?扎克伯格们想搞的社交元宇宙,早被 00 后实现了

- 数字货币|春晚沈腾一个小品虚拟币“dogoking”立马暴涨50倍 这就是王多鱼Buff?

- 冰墩|虎年春晚用虚拟视觉技术带来栩栩如生立体影像

- 耳机|2022年最热门的15项技术 | 虚拟现实走向成熟

- 技术|联通在线沃音乐发布AI数字孪生虚拟人解决方案 助力实现数字人自由