小派|小派科技CEO任攀描述元宇宙时代

昨日 , 小派科技举办了“虚拟成真·小派科技2022线上媒体分享会” , 小派科技CEO任攀在会上介绍了对元宇宙和VR产业的观点及理念 , 包括VR和元宇宙的关系、沉浸感对元宇宙的意义、沉浸感对VR硬件所提出的要求及VR 3.0的行业标准等 。

下面VR小报就帮助大家梳理了此次媒体分享会最为干货的部分 , 以下是任攀的内容分享 。

文章图片

图:小派科技CEO任攀

一、 元宇宙的形态、目的和重要影响因素

1) 元宇宙的形态

元宇宙到底是什么样子?不同的行业、不同的公司可能对元宇宙有不同的想象 , 目前也没有确切的说法 。 如果让我去概括元宇宙的定义 , 元宇宙是吸纳了信息、互联网、人工智能以及VR、AR、MR游戏引擎技术的综合性革命 。 元宇宙向人类展现出的是构建与传统世界平行的全息数字世界的可能性 。

简单说来 , 目前的元宇宙概念就如同一锅大杂烩 , 为我们描述了Web 3.0时代的前景和可能性 。 Web 1.0指桌面互联网时期 , 依托的硬件是电脑;Web 2.0指移动互联网时期 , 主要依托硬件是手机;Web 3.0时代 , 就是我们认为的元宇宙时代 。 它的硬件交互是通过VR设备来完成的 , 并整合了5G和区块链技术作为其底层的数据技术 。

2) 从不同维度解释元宇宙的目的:满足欲望 , 打破局限 , 提升幸福感

公元前5世纪 , 古希腊的智者普罗泰戈拉有一个著名哲学命题——人是万物的尺度 。

命题的本义是 , 应该用人去丈量我们认知的边界 , 人是那些已经存在的事物的尺度 , 也是那些并不存在的事物的尺度 。 虽然这个命题在当时引起了不小的争议 , 但它应用在这里为我们解释元宇宙的目的非常合适——元宇宙就教我们从人的视角来正视自身的需求 。 元宇宙满足了人的欲望 , 打破了人的局限 。

从人类发展角度来说 , 竞争是人类在进化中能够胜出并成为高等物种所依赖的天性 , 但文明的发展压制了人的本能 。 人类个体无时无刻不试图摆脱现实世界的诸多束缚 , 而我们却被各种规则条款制约着 。 元宇宙的出现为人类个体摆脱束缚提供了可能性 。 同时 , 人生只有一次 , 还未必尽如人意 。 元宇宙的出现也为人类在有限的人生中 , 提供了体验更多角色和生活的可能性 , 从而增加了人类生活的丰富程度 。 人的一生面对的选择都是单选题 , 但是其实我们有时候想做多选题?我们“想要”、“还要”、“全部要” , 我们想做这样那样的事情 , 有可能全部做到吗?元宇宙给了我们这种可能性 。

我们也可以用马斯洛的需求层次理论去解释元宇宙的价值 。 1943年马斯洛指出 , 人的诸多需求并不是对等的 , 而是分层次的 。 人类的需求通常被描绘成金字塔式的等级 。 从金字塔的底部由下至上 , 需求分别为:生理(食物和衣服) , 安全(工作保障) , 爱和归属感(友谊) , 尊重 , 自我实现 。 前四个级别通常称为缺陷需求 , 而最高级别称为增长需求 。 人的一生几乎就是通过不断的攀登这个金字塔来最终达到自我实现的目的 。

现实生活中人群在金字塔的不同层级所拥有的幸福感差距 , 呈现纺锤型分布:有些人刚刚吃饱 , 有些人仅仅拥有了安全感 , 有些人获得了爱 , 有些人得到了尊重 , 只有极少数的人才做到了自我实现 。 比如说伊隆·马斯克、扎克伯格 , 他们拥有的“自我实现”级的幸福感 , 是处于下面几层的人所不能够理解的 。

通过元宇宙技术提供的各种可能性 , 让人类的整体幸福感提升 , 去获得马斯洛需要层次金字塔上三层的体验 , 这是非常有意义的事情 。

我们可以看到现在世界已经说已经有很多两极分化 。 在西方资本主义国家 , 贫富差距分化严重 , 导致的富人越富 , 穷人越穷 。 以前我们在读书的时候 , 90年代读中学的书本上说 , 社会发展的矛盾 , 是人民日益增长的物质文化的需求和目前国家物质文化水平不高之间的矛盾 。 那么现在的主要矛盾是什么?是人们追求生命的意义和生命原本毫无意义之前的矛盾 , 所以我们要解决这个问题 , 需要构造什么样的世界?

我们觉得元宇宙就是这个答案 。 元宇宙最终会提升人类整体的幸福感 , 使大家都有更多的机会上升到自我价值实现和尊重上 , 把自己的生活变得更有价值 。 所以我们认为元宇宙的价值在于是提升人类整体的生存状态 。

3) 沉浸感是元宇宙的基石

元宇宙的基石是什么?究竟是什么促使元宇宙概念火热起来?这要从元宇宙的八大要素说起 。 Roblox公司曾经定义元宇宙的八个要素为:身份、朋友、沉浸感、文明、经济系统、低延迟、多元化和随时随地 。 我们认为这八大要素并不是平行关系 , 而是有主次之分 。 在PC所处的桌面互联网时期及手机所处的移动互联网时期 , 身份、朋友、文明、经济系统、低延迟、多元化、随时随地等要素早已存在 。 我们已经可以做到在微信进行身份认证 , 在朋友圈里进行高质量的互动 。

然而桌面与移动互联网唯独没有“沉浸感”要素 。 我们认为 , PC和手机没有开启元宇宙的根本原因可能是:用户通过二维设备“观察”三维世界 , 缺少足够的“沉浸感” 。 缺少沉浸感 , 我们就无法将自己代入虚拟世界中 , 也就无法相信元宇宙是真实存在的 。

这里可以分享一个冷知识 , Virtual Reality通常直译是虚拟现实 , 这里可能存在一个翻译误区 。 实际上英语Virtual的词义是“事实上接近 , 近乎实际的” , 而虚拟是意指“虚构的、虚假的” 。 Virtual Reality如果直接翻译应叫做“近乎现实” , VR行业的真正的目的是要做到接近现实 , 靠近现实 。

很多哲学和心理学理论都能够用来解释“沉浸感”的重要性 。 全世界最伟大的三位犹太人分别是:伟大的物理学家爱因斯坦、伟大的哲学家马克思以及著名的心理学家弗洛伊德 。 弗洛伊德曾经在心理动力论中提出“精神的三大部分由本我、自我、超我组成” 。 这个概念用以解释意识和潜意识的形成与相互作用关系 。 “本我”(完全潜意识)代表欲望 , 受意识遏制;“自我”(大部分有意识)负责处理现实世界的事情;“超我”(部分有意识)是良知或内在的道德判断 。 弗洛伊德认为 , 除了能够主动进行认知的“自我”以外 , 我们心底里还有潜意识的存在 。 其中 , “本我”是“底层的我” , 决定我们的欲望和需要 , 就像冰山一样 , 90%是在海平面以下的 , 不易被察觉 , 但却是我们所有情绪的源泉 。

在我们遇到心仪的异性时 , 还未对异性的外貌产生理性判断前就会开始脸红 , 这是因为本我控制的神经元和面部血液循环系统就让我们开始血液循环加速 。 而“自我”是感受到这些后 , 我们才会产生“见到TA脸红心跳”的意识 , 最后在本我、自我的作用下 , 产生上层的“超我”的想法 , 就是“我好像爱上Ta了” 。

沉浸感人格模型中 , 显示“自我”和“超我”都是在“本我”的依托下产生的 , 这三部分独立存在并且相互影响 。

VR技术通过模拟物理环境——光、声音、气味、味道、运动 , 并以模拟出的物理环境来影响我们的眼、耳、鼻、舌、体感、触觉 , 由此产生化学激素和电信号来影响到本我 , 继而影响到自我和超我 。 这也就是VR让人们产生“身临其境感”的心理基础 。

手机和PC之所以无法产生“身临其境感”就是因为手机和PC仅模拟了光源和声音 , 无法像VR一样模拟整个物理环境 。 当然 , VR技术对物理环境的模拟与脑机接口是不一样的 , 脑机接口最终会直接越过我们的感官 , 产生化学信号和电信号刺激大脑 , 所以VR被认为是脑机接口之前的最后一代物理硬件设备 。

由上我们得出结论:VR通过模拟物理环境 , 使人产生沉浸感、存在感 , 并让自我产生现实感 , 这样的模拟是以VR技术提供的高沉浸感为依托的 。 沉浸感为本我提供所需要的感官信息后 , 为自我和超我打造了真实感 。 所以沉浸感是元宇宙的基石 , 没有沉浸感就谈不上元宇宙 。 从现阶段来说 , 任何不讲沉浸感技术的元宇宙概念 , 大概率都是伪元宇宙 。

以《生化危机7》这款著名的游戏举例:这款游戏有3D和VR两个版本 , 但两个版本的游戏体验却相差很多 , 正好是A/B Testing的一个绝佳的案例 。 我在玩3D版时 , 体验非常流畅 , 跟我之前玩过的《生化危机》一样 , 就是拿起枪扫射僵尸 。 但在VR版的生化危机里 , 我很难流畅的将游戏进行下去 。

原因是在VR版本里 , 我会感觉僵尸就在我周围 , 他们仿佛就在下一扇门后 。 虽然我知道 , 只要在游戏里推开门 , 拿起枪把僵尸打掉 , 就可以过关 。 但是我做不到 , 因为VR是有沉浸感的 。 不同于普通的平面游戏 , VR提供的足够的视觉在场感 , 环绕的声音 , 营造了真实的感觉 , 这就是VR技术进步下带来的沉浸感提升 。 这种沉浸感欺骗了本我 , 让人的肾上腺激素大幅提高 , 让人难分真假 。 即便自我能够靠理性知道这只是游戏 , 但是本我依然恐惧 。 从这里可以联想到Oculus的VR设计原则中的一条“在VR内容当中绝对不要吓用户 , 因为那真的会吓死人” 。 最近元宇宙概念火热起来 , 是因为借助VR硬件提供的真正的沉浸感 , 能够让人真正“进入”到早已存在许久的虚拟世界中去 。 “人是万物的尺度” 。 有了人的入住 , “虚拟世界”才变成了“元宇宙” 。

VR沉浸感给体验带来的改变不仅仅像特斯拉那样 , 让人们从油车转入新能源车 , 而更像是一场颠覆性的革命——沉浸感带给我们的是某种意义上的移民 , 像Space X所提供出来的愿景 , 人类终将去到火星 。 通过VR技术 , 人类终将移民到元宇宙 , 这才是整个VR技术的使命 。 同时不像移民火星只能买到单程票 , 移民元宇宙 , 你随时都可以回到现实宇宙 。

总结一下:VR硬件的成熟为元宇宙提供了足够的沉浸感 , 因此元宇宙的概念火热起来 。 我们认为在元宇宙八大要素中 , 沉浸感是底板和基石 , 借助VR硬件提供的真正的沉浸感 , 人才能进入元宇宙 。

?

二、 借助VR硬件提供的真正沉浸感才能进入元宇宙

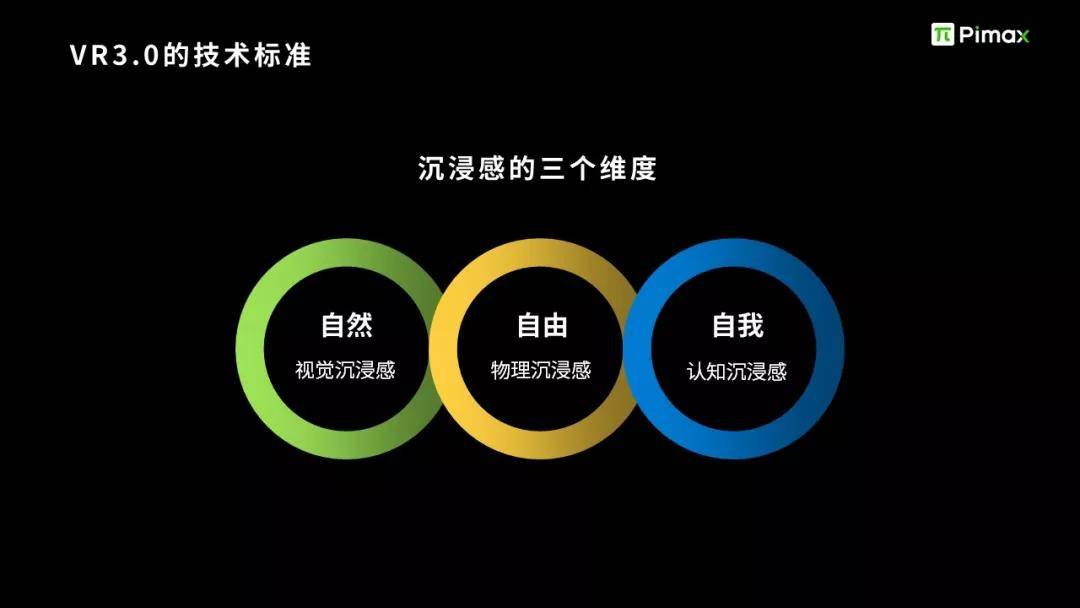

1) 高沉浸感需要达到VR 3.0的技术标准:自然、自由、自我

沉浸感是支撑元宇宙概念成立的核心要素 , 需要通过高性能VR硬件才能获得 。 这就要求当前市面上的VR厂商实现革命性技术提升 。 小派将这一系列技术提升的目标归纳为VR 3.0的技术标准 , 即在视觉沉浸感、物理沉浸感、认知沉浸感(分别对应小派VR 3.0定义中的自然、自由、自我)三方面技术达标 。

文章图片

视觉沉浸感对应VR 3.0定义中的“自然”维度 。 UVI(Unit of Visual Immersion)即视觉沉浸感当量 , 是衡量视觉沉浸感的重要指标 。 我们通常认为PPD(Pixels per Degree)即角分辨率、FOV(Field of View)即视场角、刷新率这三个指标都分别存在绝对的天花板水平:PPD=60代表了视网膜水平;FOV=220度代表了人眼自然视场角;刷新率大于180Hz人眼基本无法分辨 。 任何一款VR头显的这三个指标分别除以该指标的天花板水平(也就是100%水平)得到一个百分比 , 就代表该头显在该项指标上的表现 。 这个三个百分比的加权调和平均数就是UVI 。 我们认为这个模型能够很好地量度视觉沉浸感水平 。 100%的UVI就意味着人眼已经完全无法分辨看到的是头显中的图像还是真实的世界 。 这个标准听上去很科幻 , 但是实际上离我们不再遥远 。 小派已经发布的Reality系列12K QLED头显的UVI高达73% , 已经非常接近“优秀”的标准 。

小派认为符合VR 3.0的头显水平视场角要达到200° , 重合区视场角接近120度 , 上下视场角达到135度 。 刷新率在大于180之上 , 人眼分辨率就感知不到 。 我们在图片上做个DEMO , 144赫兹相比90赫兹来说 , 延迟低11毫秒左右 。 这个体验要比110赫兹 , 延迟七八毫秒左右的水平要快得多 , 在打游戏的时候这个差距就很明显了 。

UVI提高的瓶颈主要是GPU算力总体有限 。 GPU算力决定了单位时间内所能生成的帧数(也就是刷新率)乘以单帧的总像素数 。

在总像素数一定的情况下 , 在长宽比固定的前提下 , PPD和FOV成反比 , PPD提升FOV就需要降低 , 反之亦然 。 也就是说必须在PPD和FOV直接权衡和妥协 。

比如 , 双眼4K单眼2K , 基本就是在20PPD和100FOV 。 双眼8K单眼4K , 就可以做到24PPD , 170FOV 。

我们以视场角(FOV ,Field-of-View)和角分辨率(PPD, Pixel-per-Degree)这两个对VR头显视觉沉浸感起决定性作用的指标 , 对市场上的头显进行标定和对比 , 以FOV和PPD为图表的纵轴和横轴 , 任何一个分辨率都等于FOV乘以PPD 。 当水平像素点总数一定时(比如2K/4K/8K…) , 视场角和角分辨率成反比关系 。

我们可以看到达到分辨率4K的产品进入了合格区 , VR 2.0标准下 , 分辨率要达到8K以上 , VR 3.0标准下 , 分辨率要达到12K以上 。 此时要想同时提高视场角和角分辨率 , 必须提升像素点总数(比如从4K提升至8K , 甚至12K) 。 只有当总像素数提升之后 , 则有更多空间在FOV和PPD之间权衡 , 以定义不同类型 , 但视觉沉浸感都足够好的VR头显产品来满足不同用户群体的需求 。

要突破UVI提高的算力瓶颈 , 主要是靠优化算法 , 以提升对有限算力的利用效率 , 其中某些算法要靠额外的硬件支持 。

举个例子:人眼在整个FOV的有效的清晰区其实很小 , 文字阅读差不多有效的清晰区只有15度左右 。 图片的清晰显示区只有60度左右 , 所以给我们留下很多算法的优化空间 。 通过注视点渲染技术 , 我们就可以大幅降低GPU端的算力负担 。 小派开发和采用的类似优化算法还有很多 , 比如ASW、ATW ,DSC 。 通过这些优化算法 , 我们可以把对GPU的算力负担降低一半以上 , 反过来说 , 在同样的算力平台上 , 我们就可以支撑两倍的VR头显性能指标 。

物理沉浸感对应VR3.0 中“自由”的维度 。 VR硬件需做到6DOF定位 (six degrees-of-freedom tracking) , 即头、手的定位追踪 , 同时设备需在无线化、空间影响、体感外设、人体工程学设计、重量和体积控制和分布方面进行足够优化 。 在VR 2.0时期 , 定位方案主要为outside-in , 其方案好处是定位精确 , 缺点是价格比较高 , 需要配两个灯塔基站 , 移动非常不灵活;inside-out定位方案是主流的发展方向 , 它的精确度足够高、价格便宜、使用便捷 , 伴生的see-through功能已经形成了全视野AR功能的雏形 , 为VR将来过渡到MR打下了不错的基础 。

认知沉浸感 , 对应VR3.0的“自我”的维度 。 如需对认知沉浸感进行评判 , 可以使用Mirror Test 。 Mirror Test通常是被用作测试动物是否足够聪明能知道镜子里的图像是自己而不是其他个体 。 我们借用这个概念 , 意指在VR的镜子里是否能看到自己的表情、眼神、全身动作 , 以形成足够的自我存在感 。 这除了上边说的头手6DOF的跟踪定位之外 , 还需要face tracking(面部追踪)、eye tracking(眼部追踪)及body tracking(全身动作捕捉)甚至情绪跟踪等诸多功能的支持 。 只有在充分的认知沉浸感的支持下 , 才有可能在VR中形成真正有效的社交场景 。

2) VR硬件的研发门槛

VR硬件研发涉及到的技术领域非常多 , 门槛极高 。 最近很多人在问我们:做VR硬件的门槛是什么?是不是VR硬件的门槛不高呢?是不是手机厂商也可以来做 , 也可以做VR硬件?

简单回答:显然 , 不是这样子的 。 VR的技术门槛很高 , 而且跟手机行业关联度不高 。

我们可以看一下VR所涉及到的技术 , 包括软件、光学、传感、感知科学、计算机视觉、计算机图形学、硬件、显示、UI、OS、穿戴 , 和音响 。

首先我想表达的是 , VR对技术是对这些方面全方位提出了更高要求 , 推进这些领域的提升 , 这些要求在手机领域是没有这么高的 。

举个简单的例子 , 光学领域 。 VR的光学部分占产品的比重是很大的 。 超大视场角的同时要畸变和色差可控 , 体积和重量可控 , 这对光学提出了非常高的要求 。 这在手机行业是不存在的 。 由于需求不存在 , 所以上游厂商也没有类似规格的产品 , 这就要求我们整机厂商自己研发 。

显示更是如此 , 我们要做到大视场角 , 高分辨率 , 路还很长 。 未来要达到16K才能满足我们的要求 。 但我们也知道 , 现有的屏幕也不过是4K左右 , 刚刚入门 。 而对手机来说 , 2K屏幕基本已经是天花板了 , 再高根本没有意义 。

再看定位 , VR行业一般用SLAM做inside-out tracking 。 有些人认为没什么大不了 , 但这背后有大量的技术改良 。 SLAM大家都知道 , 原本的使用场景是机器人导航、定位 。 扫地机器人都用SLAM定位 。 对它来说 , 低延迟不是刚需 。 但对VR来说 , 直接使用普通SLAM技术会导致严重眩晕 , 因为它的MTP根本就做不到20毫秒以下 。 如果不做深度的优化 , 是没有办法直接应用在VR设备的inside-out tracking里的 。 VR里的SLAM 定位必须做到亚毫米级高精度 , 毫秒级低延时 , 超高鲁棒性 , 也就是不丢、不漂、不卡 。 这都意味着极高的技术门槛 。

再看操作系统 , 操作系统里的传统的显示调度机制 , 完全不能满足VR的MTP延迟的要求 。

VR在穿戴和人体工学方面的目标是长时佩戴 , 而且女性用户还提出了不弄乱发现 , 不弄花妆容的需求 。 手机也不存在这些问题 。

综上所述 , 我们认为VR行业跟手机行业是非常不同的两个行业 。 如果有任何人认为是 , 那我觉得他可能对这事情的判断有点误会 。

VR行业与手机行业一样 , 会分为上半场与下半场 。 现在 , 我们认为VR还处于上半场解决痛点的阶段 。 而做产业链的深度整合、商业模式的创新 , 应留到下半场 。 这更多地是提供一些嗨点 , 产生出大规模的经济效益 , 然后把成本摊薄 。

在目前这个阶段 , VR行业最重要的是整机厂商和上游厂商一起通过联合研发和快速迭代 , 努力提升整个产业链的能力 , 而那些在成熟产业链中成长起来的厂商比如智能手机厂商 , 这时候进场可能会非常的不适应 。

打个比方 , 小米在2011年左右进场生产智能手机 。 那时高通跟谷歌决定一起开发安卓 , 而且已有苹果商业模式成功的前例 。 但是想象一下 , 如果小米在2003年进场会怎样?此时移动互联网会产生吗?不会 , 因为需要4G、新的智能手机、多核芯片 , 以及智能操作系统Linux的出现才能促成移动互联网的诞生 。

【小派|小派科技CEO任攀描述元宇宙时代】VR的这个阶段也是一样 , 上半场需要硬件公司 , 如果有人认为手机厂商轻易就能进入VR行业 , 我觉得也挺好 , 至少证明大家可以进来看好这个行业 。 但是我觉得手机厂商转行VR硬件这可能是一条曲折的路 。(完)

推荐阅读

- 技术|独家揭秘冬奥支线隐藏的那些高科技:有人打架会自动报警

- IT|北京冬奥又曝黑科技:连气象主播都是AI虚拟人

- 时间|一夜暴跌1.5万亿!科技大佬痛批Meta首款元宇宙产品:压根不现实

- 团队|天津理工大学聋人工学院无障碍智能科技研发团队助力冬奥直播

- 机器人|梅卡曼德机器人创始人兼 CEO 邵天兰:“AI+机器人” 的时代,智能制造路线与实践

- VR|科技大佬批Meta首款元宇宙产品:"压根不现实"的"过时想法"

- 硬件|大型科技企业收购Peloton面临难题:监管审查

- 清洁能源车辆|绿色+科技+文化 冬奥“三味”打造简约精彩奥运

- 检测|汉王科技AI产品被应用于冬奥会人群检测分析

- 献礼|“云上写字”为冬奥会献礼!光峰科技全球首发10万流明激光投影灯