项目|特别策划 | 博智林:“智能建造”突围长短策

【项目|特别策划 | 博智林:“智能建造”突围长短策】机器人行业的企业生存并发展下来的关键仍在于核心技术 , 相伴而来的长期投入高、回报慢 , 则是机器人研发领域的共性难题 。 博智林能否解开这一难题 , 探索出可行可持续的商业模式 , 被市场接受是关键点之一

文|冉程

房地产行业发展进入下半场后 , 如何令“三条红线” 达标仍是不少房企的关注重点 。 行业本身如何提质升级并借此探索出新增长路径 , 是为数不多的头部企业仍在坚持进行的尝试 。

对于碧桂园集团而言 , 这种尝试的意义正日益显现:受制于效率、质量及成本等多方面因素制约 , 加之低碳化发展要求日趋提升的大背景 , 房地产业采用建筑机器人的需求不断增加 。

但与制造业相比 , 中国建筑行业“智能建造”的信息化、数字化、智能化发展尚处于起步阶段 , 与之相匹配的机器人产品及与施工、设计和验收等有关的一系列标准体系都尚处于摸索阶段 。

围绕这些领域进行研发、制造、应用 , 是2018年7月成立的广东博智林机器人有限公司(下简称“博智林”)正在力图跑通的产业发展路径 。 作为碧桂园集团智能建造解决方案的提供商 , 博智林正聚焦建筑机器人、BIM数字化、新型建筑工业化等产品的研发、生产与应用 , 打造并实践新型建筑施工组织方式 。

为加速跑通智能建造的可持续发展模式 , 博智林正逐渐实现建筑机器人从自主研发、小批量生产到工程测试、工程服务及批量化商用 。 截至2021年12月底 , 其已有18款建筑机器人投入商业化应用 , 服务覆盖25个省份(直辖市与自治区)超350个项目;累计交付超730台 , 累计应用施工面积超700万平方米 。

研发与应用一体化

2021年2月初 , 住房和城乡建设部(下简称“住建部”)发布《关于同意开展智能建造试点的函》 , 确定全国7个项目开展智能建造试点工作 。

“开展智能建造试点工作 , 要围绕建筑业高质量发展 , 以数字化、智能化升级为动力 , 创新突破相关核心技术 , 加大智能建造在工程建设各环节应用 , 提升工程质量安全、效益和品质 , 尽快探索出一套可复制可推广的智能建造发展模式和实施经验 。 ”住建部称 。

位于佛山顺德的凤桐花园项目是上述7个项目之一 。 这是博智林建筑机器人首个商业应用项目 , 也是国内第一个正式引入建筑机器人且批量应用于工程建造过程的试点项目 。 作为探索 , 其开展了首次跑通修整类机器人施工模式等多项试点 。

2021年7月28日 , 该项目“测量机器人和智能测量工具”、“施工机器人和智能工程机械设备”两项经验做法入选住建部首批智能建造与新型建筑工业化协同发展可复制经验做法清单 。

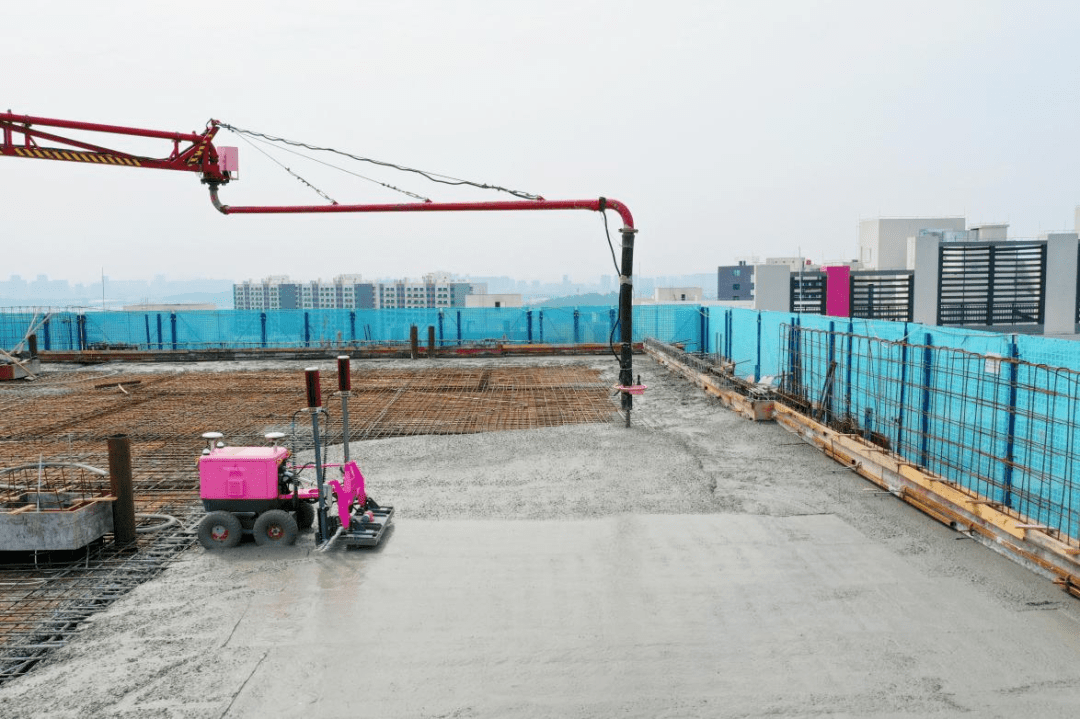

文章图片

智能随动式布料机、地面整平机器人自动化协同作业

“在目前的建筑流程和工艺下 , 建筑机器人可以较好地胜任劳动强度大、重复性高的人工工作 。 ”中国机械工业联合会专家委名誉主任、国家制造强国建设战略咨询委员会智能制造专家委员会荣誉主任朱森第如此对笔者解析该试点的意义 。

对于碧桂园而言 , 通过博智林开展智能建造新路径的探索与实践 , 是其高科技综合发展的自然选择;而博智林机器人发展路径的选择又植根于其行业基础及发展脉络 。

“正是基于碧桂园大体量的开工面积 , 为博智林建筑机器人的研发和应用提供了丰富且实际的落地试验应用场景 , 有力推动产品迭代和智能建造解决方案的实现 。 ”博智林此前的一位负责人曾如此对笔者解析 。

从研发角度看 , 已针对建筑机器人八大核心模块实现了全覆盖自主研发(导航、视觉、多机调度等技术填补领域空白)的博智林聚焦三个核心要素:保障施工安全、提升施工质量、提高施工效率 , 共同推进提升建筑施工综合效益 。 其在研的46款建筑机器人中 , 绝大多数通用于现浇混凝土工艺与装配式建筑施工 。 从产品线角度看 , 目前已形成混凝土施工、混凝土修整、砌砖抹灰、内墙装饰等12个领域 。

文章图片

卷扬式外墙乳胶漆喷涂机器人进行高空作业

除成型的人员体系外 , 作为突破性构建之一 , 博智林的产品开发模式实现了研发和应用的一体化 , 即在现实场景中寻找问题并实现机器人解决方案的融合 。 此外 , 作为行业解决方案 , 博智林建筑机器人已开始逐渐参与外部单位的建设施工工作:

2021年5月 , 博智林完成了中铁建工广州白云站项目的混凝土产品线机器人施工应用工作;同月 , 博智林机器人陆续进入佛山诚通纸厂东侧地块住宅项目施工;10月 , 博智林室内喷涂机器人进驻深圳瑞和建筑·佛山项目 , 在佛山完成了样板间油漆喷涂作业 。

从成果角度来看 , 截至2021年12月底 , 博智林已递交专利有效申请3468项 , 获授权1670项;相关研发产品相继斩获中国专利奖、IF设计奖、红点奖、IDEA奖、红星奖、金芦苇奖等众多奖项 。

但同时 , “建筑行业已经出现模块化生产、装配式建造的发展趋势 , 建筑机器人的发展也要考虑到建筑业本身生产流程的变革并与其相适应 , 这些都需要具有前瞻性眼光 。 ”朱森第提醒 。

不可替代性何在

进入机器人行业的企业较多 , 但生存并发展下来的关键仍在于核心技术 , 这也是目前中国机器人行业整体的短板之一 。 相伴而来的长期投入高、回报慢 , 则是机器人研发领域的共性难题 。

博智林能否解开这一难题 , 探索出可行持续性商业模式 , 被市场接受是关键点之一 。

究其核心 , “商业模式要想具有核心竞争力 , 必须有独立的知识产权和不可替代性 。 ”一位产业观察人士如此指出 。

中国建筑行业信息化、数字化、智能化发展处于起步加速阶段 , 与之相匹配的产品、施工、设计和验收等标准体系还比较欠缺 。 因此 , 博智林目前不可替代性的来源之一 , 是帮助建立标准体系 。

截至目前 , 博智林已主导编制了《智能施工升降机》《外墙喷涂机器人》等多项团体标准;此外 , 博智林还承担了《建筑机器人研发及现场应用示范》《基于数字孪生技术的装配式智能施工平台研发及应用示范》等住建部科技计划项目 , 同时参与了《基于建筑信息模型和人工智能技术的建筑机器人研究与应用示范》等项目 。 为建筑行业向智能建造加快转型升级的“十四五”规划内容提供建议 。

从中长期来看 , 由于建筑行业的特殊性 , 当今全球智能建造的整体水平 , 仍然处于起步阶段 , 日本、美国等发达国家在建筑机器人方面取得了部分成果 , 但均未实现建筑全周期、系统化应用的目标 , 仍以单点研发和小批量试用为主 。

在智能建造领域 , 目前突围性解决方案的核心模式是“机器人+BIM+装配式”为支撑的智慧建造体系 。 据相关统计机构数据:以BIM系统为代表的智慧建造产品在中国百强房企中的使用率已超七成 。

所谓BIM , 其全称为“建筑信息模型”( Building Information Modeling) , 是指在建设项目资产的全生命周期应用模型和数字化技术手段进行信息管理的方法和技术 。 其应用涵盖了从规划设计、方案及初步设计、施工图设计、施工建造、竣工交付、资产运维及最终拆除的建筑物全生命周期 。 因各方人员基于BIM进行协同工作 , 可有效提高工作效率、降低成本并实现可持续发展 。

机器人是前述智慧建造体系方案实现闭环的关键点之一 。 “建筑领域的数字化应用落后 , 很重要的原因是工地现场是粗放型的 , 工人也很难用数字化的方式去管理 。 而当我们构建了智能建造的新体系后 , 既让机器人来执行复杂辛苦的繁重工作 , 又通过信息化、数字化的应用系统进行管理 , 提升了整体施工效率和质量 。 ”博智林相关负责人说 。

在博智林正在探索的模式中 , 其“建筑机器人+BIM+新型建筑工业化”为支撑的智能建造体系 , 正承担起建筑业革新重任 , 提升施工安全及质量、提高工效、保障工人健康、减少污染 , 助力国家构建高质量建造体系 。

截至2021年8月 , 博智林已有数字勘察系统、BIM集成设计系统、BIM成本算量系统、BIM材料用量系统、BIM虚拟建造系统、BIM计划排程系统、BIM智慧工地系统、BIM智慧运维系统等产品在项目勘察设计阶段、施工策划阶段、施工管理阶段、运维阶段试点应用 。 将装配式设计、铝模、爬架工艺设计等内容前置 , 完成全产业链标准化集成设计;为建筑机器人提供路径导航、仿真模拟等基础数据模型 , 自动生成工序任务 , 实现人机协同 。

按照计划 , 博智林将继续以系统性数字化解决方案 , 覆盖勘察、设计、生产、施工、运维全生命周期 , 赋能成本、采购、运营等房地产业务主线 , 通过自主研发的BIM软件及基础技术平台 , 为建筑全产业链提供智能建造整体解决方案 。

此外 , 博智林还正在借鉴互联网产业的思路 , 对其建筑业务架构进行全面梳理 , 借此搭建以BIM数字化技术为核心的智能解决方案 。 据其相关负责人对笔者解析 , 相关核心要点包括:一、建立统一的标准化体系 , 打通建筑产业生态链 , 实现业务高效协同;二、建立全周期业务数据体系 , 实现各方数据统一管理 , 提供全周期业务数字化赋能;三、建立一体化平台 , 实现全产业链业务管理协同 。

“机器人及其相关应用行业的发展空间大 , 在机器人行业已经要进入‘人机共融’的时代背景下 , 可靠性变得更加重要 。 此外 , 要真正实现可持续发展 , 相关的行业性企业也必须要在具体行业进行深耕 , 深刻理解行业诉求和工艺 , 做深做透 , 真正为一个具体行业提供可行的整体性解决方案 。 ”朱森第则建议称 , “就这个层面来说 , 博智林机器人目前的尝试具有探索性意义 。 ”

推荐阅读

- 项目|交互改变参数、360度旋转,这个工具让你不用从头构建NN架构图

- docs|[译]2021年C++项目中的十大Bug:乍一看都正确的代码,实则暗藏玄机

- ul>|2021年C++项目中的十大Bug:乍一看都正确的代码,实则暗藏玄机!

- 项目|时空本源是量子纠缠

- 设计|冬奥项目还有航天人助力!他们的工作主要是“吹”……

- 雪花|看开幕式不小心参加了个世界级大项目……幕后黑科技,啧啧啧称奇

- 的项目|微软 GitHub 推出赞助功能:可为喜欢的项目打赏,还能付费访问

- 该公司|消息称微软 AR 项目出现内部分歧,HoloLens 3 被搁置

- Tesla|特斯拉扩大试点项目:挪威和法国充电站向非Tesla车辆开放

- Open|OpenSSF启动Alpha-Omega项目 提高开源软件安全