传播|科学的形象

点击蓝字

文章图片

关注我们

正确认知和理解科学

从本质上看 , 科学是一个开放的、复杂的知识体系 , 其内部不断地进行着动态的自我反思、修正、调整、扬弃和更新 。 从功能上看 , 科学是有限度的 , 既不能将科学视为解决问题的万能灵药 , 也不能将科学仅视为带来破坏的洪水猛兽 。

唯科学主义无视科学的有限性 , 从而陷入对科学的盲目崇拜;反科学主义恣意夸大科学的有限性 , 从而陷入对科学的恣意攻击和否定 。 从发展和传播过程看 , 科学不是一个孤立存在的思想范畴 , 而是一个与人类社会、经济、宗教和文化等外部因素之间发生着物质、信息和能量交换的动态过程 。 特别是科学研究和传播担负着人类永续发展的使命 , 其目的是要造福人类、促进永续发展 。 然而 , 科学造福人类是有条件的 , 从如下分析过程可以看到 。

文章图片

图源:baidu.com

命题1:停止一切科学研究和传播意味着人类发展的停滞 。

证明:因为现代人类社会的发展主要是靠科技进步推动的 , 因此停止一切科学研究和传播意味着科学技术进步终止 , 也因此意味着人类社会发展停滞 。

推论1:放弃科学和一切科学研究和传播意味着人类屈服于自然力 , 只能被动接受自然界的安排 。

推论2:离开科学 , 人类不可能永续发展 , 必定在未来某一时间毁于自然力 。

命题2:科学研究和传播能够降低人类生存的风险 , 但是这是有条件的 , 必要条件是科学研究的成果不被滥用 。

由此 , 我们应正确认知和理解科学的本质、功能和其发展与传播过程 , 而不是不分青红皂白地盲目怀疑、抵制和否定科学认知模式和方法 。 历史证明 , 科学认知模式和方法已经发挥了并正在发挥着不可替代的积极作用 。

还原真实科学形象 , 正确看待科学

传统科学观给人们留下的科学形象是简单的、平面化的 , 科学倾向于研究自然、非人的方面 。 随着制约和阻碍科学传播的社会文化思潮的冲击 , 使得科学形象越来越直观化、立体化和多元化 , 迫使人们更新和丰富科学形象 。 通过对科学本身的反思可以发现 , 科学不应是传统所指认的单一的、一元的和非人的形象 , 而是两种相互交替的科学形象:一种是温伯格阐述的科学形象 , 即大多数职业科学家的自我形象 。 这种形象是现代科学中一种深入自信的表现;另一种是尼采阐述的科学形象 , 即不能超越界限的自然科学的形象 。

第一种科学形象是近代以来科学革命的英雄主义、乐观主义形象 , 而第二种形象是自18 —19 世纪以来反科学透镜中的科学平庸、损美、败德和无人性等“他者”的形象 。 莫兰的总结可以看作是对上述两种科学形象本质和关系的进一步阐发 。 在他看来 , 科学知识的前所未有的进步与无知的多样形式的进展相关联;科学造福方面的进展与它有害的或甚至致死的方面的进展相关联;科学力量的日益增长与科学家们在控制这种力量方面的日益增长的无能相关联 。 正是科学的第二种形象的出现 , 使得公众对科学的认知走向极端 , 比如他们认为科学是危险的 , 因为科学家主张价值中立 , 所以他们是不负责任的;科学家使用一种特权知识模式会出不合适的观点 。 有些公众甚至激进地提出 , 科学与生活真正关注的事情无关 , 它是疏远的、无聊的 。

针对科学形象的本质和特点 , 卡拉柯夫概括了自近代以来大众对科学持有的两种基本态度:一种是对知识和驾驭自然的力量有一种强烈的爱好;另一种是拒斥科学 , 这种拒斥要么基于科学对发现真理将会是无能为力的认识 , 反之则基于一种对科学过度有效性的恐惧 , 由此 , 可以将他的概括简单理解为崇尚、信仰科学和拒斥、否定科学 。

2000 年年初 , 奥格瓦更为具体地分析了公众对待科学的三种基本态度:第一种态度是指一个人是否理解科学(区分为具备科学素养与科盲);第二种态度表明一个更感性、主观的方面 , 是指一个人是否支持科学(区分为唯科学和反科学);第三种态度是应对意识形态信念提出来的 , 即科学知识是在任何语境中被运用的唯一有效的知识形式 。 这种信念通常被为“科学主义” , 也就是科学被认为是超过所有其他知识形式的特权知识(区分为唯科学主义与反科学主义) 。 他坚持认为 , 人们对科学的立场受他们怎样选择如上三种态度的影响 。 奥格瓦的划分建构了公众如何对待科学的一个简化框架 。

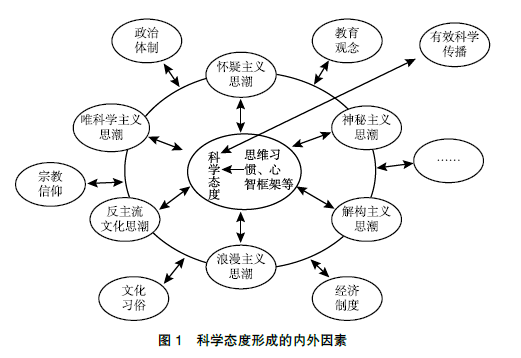

然而 , 公众对待科学的态度是由公众的思维、习惯和心智框架等内在因素和宗教信仰、教育观念、文化习俗、政治体制和经济制度等外在因素共同作用而形成的(图1) 。 外在因素从价值和技术角度影响着公众对待科学的态度和行为 , 而内在因素则从心理和生理角度决定了公众对科学采取不同的态度和倾向 。

文章图片

传播和弘扬科学精神

传播和弘扬科学精神是推动科技进步的动力 。 科学精神是科学的本质 , 是科学文化的观念内核 。 各种反科学和伪科学则试图取代科学的本质和内核——科学精神 , 毁誉科学形象 , 危害人类进步和持续发展 。 从社会发展的历史和现实来看 , 科学总是面临诸多的压制甚至迫害 , 各股制约和阻碍科学传播的力量不但企图瓦解科学认知纲领和根本基础 , 而且抑制和破坏科学的健康传播 。

从我国来看 , 西方科学在中国大规模的传播已有百年的历史 。 20世纪初的新文化运动将科学知识和科学精神传入中国 。 然而 , 抵制科学的倾向和现象也随之侵入并在公众中相当流行 。 当时就有学者主张遏制这种现象 , 积极倡导科学精神 , 例如 , 秉农山等人曾提出:“吾人欲振起国人之萎敝 , 唯有诉诸科学之精神 , 对症施药而已 。 盖今日世界之人类 , 未有不恃科学以图生存者 。 其有反科学者 , 皆不能存于天壤之间 。 缺乏科学之知识及技能 , 其害固大 , 而缺乏科学之精神 , 其国家必日见剥削 , 其种族必不免于沦亡 , 救国家者 , 必以提倡科学精神为先务 。 ”科学在我国传播的早期 , 其精神实质、内涵和作用早已被融入知识分子的救国思想之中 。

自中华人民共和国成立以来 , 虽然科学知识得到广泛传播 , 但是科学精神没有从学界、知识界真正传播到公众头脑中 , 致使迷信、伪科学和反科学等现象频频出现 , 对我国经济和文化建设产生了诸多不良影响 。 鉴于此 , 李醒民积极倡言 , 要把科学精神注入我们的文化基因 , 使科学精神成为国民的自觉追求 , 中国的现代化和文化强国才能更快实现 , 并为世界文化发展做出贡献 。 因此 , 只有将科学精神真正内化到国人文化血脉之中 , 将科学文化与我国传统文化圆融一体 , 才能更好地防范和抵制那些阻碍科学的文化思潮所带来的潜在危害 。

征稿启示

中国科学探索中心微信公众号欢迎赐稿!

稿件内容以反伪破迷为核心思想 , 科学普及、科学文化、科技哲学、科学与公众、世俗人文主义、科技伦理等领域均可涉及 , 旨在将科学探索结果无偏见地告知公众 , 避免公众上当受骗 。

稿件一经采用 , 将奉上稿酬 。

投稿邮箱:

kpsbsh2017@163.com

中国科学探索中心

崇尚科学 反伪破迷

【传播|科学的形象】分享 收藏 点赞 在看

推荐阅读

- 质量|首个“流浪黑洞”被发现,比太阳大7倍,科学家观测6年才发现了它

- 琥珀|我国科学家在琥珀中发现最古老的完整花朵

- 爆发|科学家通过 SKA 先导望远镜发现超强磁场新天体

- 英媒|英媒:科学家测出最大系外彗星长度

- 技术|独家揭秘冬奥支线隐藏的那些高科技:有人打架会自动报警

- IT|北京冬奥又曝黑科技:连气象主播都是AI虚拟人

- 极端|768公里!科学家测量到有史以来最长闪电

- 考生|PostgreSQL认证考试科目,PG考试说明及报名

- 技术|“推荐算法”究竟是什么?这篇科普报告帮你快速了解

- 时间|一夜暴跌1.5万亿!科技大佬痛批Meta首款元宇宙产品:压根不现实