文章图片

苏婉/文 从早上睁眼开始 , 我们的目光就需要在不同的电子屏幕之间来回移动 , 我们伸出手指 , 快速地触摸各式各样的按键 。 社交、工作、购物、游戏 , 机器让一切变得如此简便 。 人与技术、机器的纠缠 , 已成为当代生活的根本特征 。

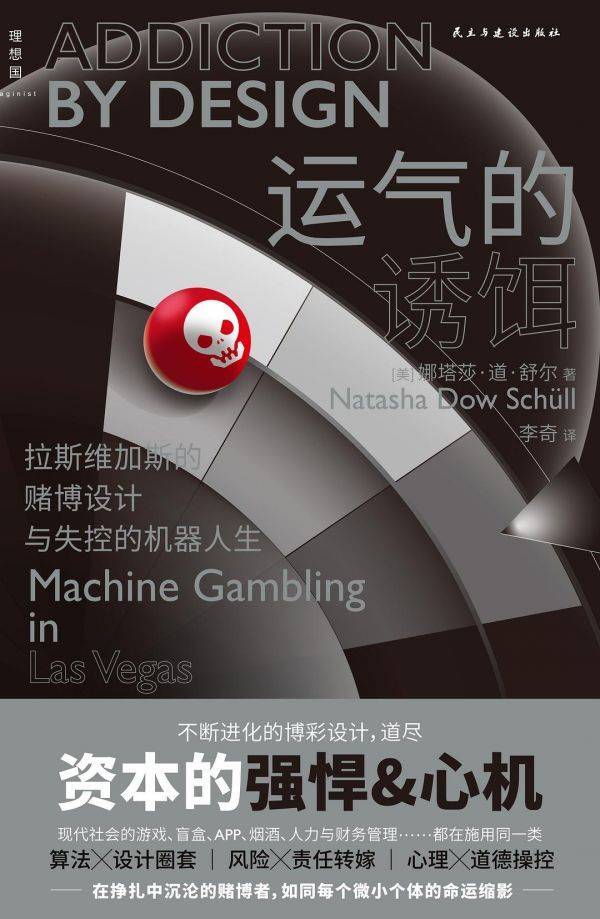

《运气的诱饵:拉斯维加斯的赌博设计与失控的机器人生》(2021)所讲述的 , 也许并不是这种随处可见的人机交互日常 , 它所展现的是滑向极端的人机关系 , 却也是普通人对机器成瘾的故事 。

作者娜塔莎·道·舒尔(Natasha Dow Schüll)是任教于纽约大学的文化人类学家 , 从上个世纪90年代起 , 她开始长期关注技术与当代人精神生活的关系 。 她用20年的时间 , 围绕拉斯维加斯机器赌博成瘾问题进行深入地田野工作 , 在40岁时写成了她的第一本学术专著 , 探讨技术变化对赌博及其成瘾行为的影响 。 这本书之所以重要 , 是因为中国至今没有一部书能像《运气的诱饵》那样思考 , 对现代娱乐-技术进行追踪式长期研究 , 即使此类现象已经嵌入中国人的生活日常 。

机器迷境

文化评论家尼尔·波兹曼在80年代说 , 要理解美国 , 只需看看拉斯维加斯 。 赌场大亨史蒂夫·温也说过 , 拉斯维加斯之所以存在 , 是因为它是美国的完美缩影 。 当时 , 拉斯维加斯本地大多数居民的生计直接或间接地依赖赌博业 , 有三分之二的人参与赌博 。 拉斯维加斯就是一个巨大的实验室 , 来自于不同领域的资本巨头们 , 实验着娱乐、赌博、大众媒体和休闲消费的各种组合 。

80年代的实验结果证明 , 赌博的机器化才是盈利增长的关键 。 以老虎机为例 。 20世纪80年代中期之前 , 21点、花旗骰这类铺着绿毛毡的桌面游戏是赌场主角 , 老虎机只能摆在角落里 。 早年的老虎机不过是投币口、拉杆和转轮拼凑起来的简单装置 , 无法吸引正牌赌客 。 随着老虎机在机械层面精益求精 , 逐渐升级为超过1200个独立零件组装起来的复杂机器 , 玩家可以选择的概率、下注大小和特殊效果组合变得无穷无尽 。 玩家们开始被深深吸引 , 1984年时 , 只有30%的本地居民认为老虎机是喜欢的赌博方式 , 10年后这个比例提升到70% 。

作者访谈到的社会学家波·伯恩哈德 , 就是拉斯维加斯人 , 伯恩哈德认为机器赌博的崛起在技术上就像一场桌上游戏的“毁林运动” , 对赌博业生态起到颠覆性作用 , 这种重复性的、简单的、低注的赌博已经达到了真人赌博收益的2倍 。

在老虎机逆袭过程中 , 还有一些意想不到的关键因素:各州政府为了在不增税赋的情况下扭转经济颓势 , 对此进行了正向宣传 , 他们希望民意认可这项活动 , 把玩老虎机看作一种主流的消费娱乐 , 而不是一种道德滑坡 。 法律也紧跟着这种导向背书 , 1969年内华达州立法院通过了“公司赌博法案”(Corporate Gaming Act) , 这一法案废除了原先对股东背景的逐一审查 , 允许任何人收购和新建赌场 。 有了法律背书 , 资本从华尔街流入赌城 , 赌场从有组织犯罪团体手中转移到上市公司 。 与此同时 , 逐渐成熟的数字技术进入日常应用 , 让消费者对屏幕互动越发熟悉 , 这在体验上增强了赌博机器的吸引力 。

《运气的诱饵》的英文原版名为“Addiction by Design:Machine Gambling in Las Vegas” , “by design”应该是个双关 , 作者意在表明 , 赌博成瘾的源头既在于设计 , 也在于蓄谋 。 翻译的中文名似乎丢失了作者想要传达的信息 , 实际上 , 运气完全不是作者认为的能够吸引玩家的主要诱惑 , 相反 , “持续的掌控”才是机器赌博最具魅惑之处 。 按照书中的话来说 , 机器赌博将风险简化为一种重复性的开/关、是/否、输/赢、始/终、有/无……每次冒险 , 都能通过简单的操作立即看到结果 。 快速操作 , 立即反馈 , 这是高速运转的机器才能满足的需求 。 因此 , 深陷其中的人 , 与其说是赌博成瘾 , 不如说是机器成瘾 。

文章图片

运气的诱饵: 拉斯维加斯的赌博设计与失控的机器人生

[美] 娜塔莎·道·舒尔/著

李奇/译

理想国/民主与建设出版社

2021年12月

“以玩家为中心”

从俘获心灵的赌场室内设计到生动的视频图像 , 从人体工程学手柄到环绕立体声设备 , 从全方位服务的会员卡到玩家数据追踪系统 , 一切都是为了让赌客感到十万分的满意 。 舒尔在书中花费了相当多的篇幅来描述赌博机器的设计者、赌博场所的经营者 , 是如何以“利益最大化”为目标而设计出“钳住”玩家的机器迷境(zone) 。 新自由主义把成瘾责任推向赌博者本身 , 设计者和经营者并不承认重度成瘾是他们希望看到的结果 。

但是 , 在舒尔看来 , 种种设计都是向不可自拔境地的险恶引导 。 目的是延长玩家的机上时间(time-on-device , TOD) 。 是的 , 这是一个专门的商业术语 。 舒尔所列出的众多赌博机设计中 , 70年代诞生的“虚拟映射转轮技术”最具有代表性 , 这种技术让拉杆拉动的不再是物理转轮 , 而是一个可以编程的电子芯片 , 它让数学化的编程成为赌博业中的新神 。 赌博机器编程大师会在随机生成的数与屏幕上显示的结果之间加入虚拟转轮映射 , 这个技术可以独立于机器的真实转轮 , 把绝大多数的“虚拟停止位”映射到实际转轮上低赔付或零赔付的空位上 , 仅把极少数映射到赢位 。 游戏设计者还把超出正常比例的虚拟转轮停止位映射到物理转轮上紧靠获胜图案的空位上 , 从而造成“差一点就能赢”的近失效应(near miss) , 把损失粉饰为近在咫尺的成功 , 引诱玩家们继续开局 。

这种对运气的黑箱化修改 , 毫无公平可言 。 实时监控赌博数据、分析用户类型的会员卡 , 以及为了不断适应玩家技术耐受性而做的密集调研 , 连同虚拟映射转轮在内的各种“创新”设计 , 共同促成了一种“持续的赌博生产力” , 让赌客提升频率、延长时间和增加花费 。

讽刺的是 , 这种看似服务于消遣和娱乐的机器成瘾术 , 原理上借鉴了制造业在19、20世纪发展出的劳动时间管理和资源管理技巧 。 游戏的节奏永远由机器来控制 , 就像管理流水线工人一样 , 赌博机器的设计 , 就是为了让玩家把尽量多的产出收益的动作 , 压缩在尽量小的时间单位内 。

“触达”、“痛点”、“追踪”、“参与感”、“个性化”、“用户画像”……这些出现在书中的赌博业常用术语 , 很难不让人联想到互联网产品设计中的黑话 。 原来 , 这些方法并不是互联网商业普及后才发明的 , 而是跟十几年前的拉斯维加斯赌博业共享了一套相同的逻辑:尽可能地将用户留在app的界面上 , 并无法放下手中的机器 。 “再转发一个亲友就能获得红包” , “再坚持一天打卡就能获得的抽奖机会” , “差一点 , 就差一点点”……这不就是那个有魔力的“近失效应”吗?

在这当中 , 盈利最大化才是机器设计的中心思想 , 而不是玩家体验和他们可能被困住的人生 。

成为机器

机器赌博是如何让人上瘾的?是渴望以小博大的金钱欲望吗?还是在不可测算的运气中寻求刺激?舒尔拒绝这种看似常识性的解释 。 与传统纸牌等赌博游戏不同 , 机器赌博缺乏符号学深度 , 也没有存在主义戏剧中的刺激 , 这种孤独的、沉浸式的活动带给赌博者的是高度的安全感和确定性 , 正如书中的一位受访人所说 , “我赌博不是为了赢钱 , 而是为了继续玩下去 , 为了待在机器的迷境(Zone)里 , 把其他一切都忘掉 。 ”

只是为了娱乐吗?如果是 , 那只是因为商业话语将“娱乐”定义得过宽 , “娱乐”成为一个轻飘飘的万用幌子 。 赌博业的营销创新者说 , 他们的用户想要的并不是刺激性、参与性或主体性得到的满足和尊重 , 更不是单纯的娱乐 , 而在于不被中断的心流、沉浸和忘我的体验 , 这甚至被称之为“赌博游戏的神圣本质” 。

赌博者最容易进入迷境状态的时候 , 是他们分不清自己的行动与机器运转之间的边界之时 , 这是一种自己的意愿与机器的响应之间的高度协同 。 舒尔借用儿童发展研究中的概念 , 称之为“完美的偶发性” , 即一种婴儿早期阶段所需要的与母亲身体无缝衔接的融合状态 。 按理来说 , 3个月以上的幼儿开始逐渐接受外界的不确定性和挫败感 , 孤独症儿童除外 , 他们依然不能容忍社交中的不可预测性 。 赌博中的游戏玩家进入的也是“功能性孤独症”的状态 , 在没有任何现实不确定性、任何其他人的行动干扰的情况下 , 玩家与机器的紧密耦合使得机器相对人的“他异性”消失了 。

人机工程学的座椅、沉浸式的音响视效、高速的反馈速度 , 让玩家感到科技外物成为自身认知功能甚至运动能力的延伸 。 如书中受访的玩家所说:“我感受不到自己的手指在机器上按动 , 我感觉自己在玩的时候与机器连成一体 。 ”舒尔认为 , 与其说这是一种“具身化” , 不如说是“去身化” 。 为了进入人机合一的状态 , 赌客必须“牺牲”肉身和肉身的尊严 。 有一位75岁的女士 , 每次都要连续在机上赌博72小时 , 她穿着深色双层羊毛裤去赌场 , 就是为了可以直接排尿几次而不被别人注意到 。

与身体一起被消解的还有赌客的人生 , 高强度的机器赌博悬置了选择、社交、金钱价值和时间——几乎是现实生活的全部内容 。 每个现代社会的个体命运是终身选择并为每一样选择负责 , 赌博机不但排除选择 , 也在成为风险模拟器的同时 , 给了赌客们足够的掌控感 。 赌博机让赌客免于社交 , 从复杂的情绪劳动中解脱出来 , 成为最大化的自我 。

最为吊诡的 , 还有金钱的去金钱化和时间的去时间化 , 因为金钱只有在人与人的交易和流通中才有货币价值 , 一旦进入切断社会联系的机器中就立刻贬值 。 对重度成瘾者来说 , 连续赌博作为对货币价值体系的反叛 , 不输个精光是无法忍受的 。 赌场中也永远不会安装时钟 , 这是为了让人从“时间的暴政”中解放出来 。 在这里 , 时间的单位不是分秒 , 而是一场赌博的长度和点数 。 行动和行动反馈被压缩进紧凑的时刻 , 一旦下注立刻出现结果 , 赌客们用尽一切手段(包括上面提到的双层毛裤)节约时间 , 保持高速游戏 。 舒尔认为 , 这种爽感与现代资本主义社会崇尚速度的文化相一致 。

对某些成瘾者而言 , 赌博并不是用以怡情的娱乐 , 而是死亡驱力的“诱惑” 。 这在有过创伤经历的人身上表现得更加明显 。 在经历了一次灾难性医疗起死回生的乔安妮迷恋做危险的事 , 她感到赌博也是一种冒险 , 输个精光的过程有一种“拿命在玩”的感觉 , 这个过程“既通过重演帮她控制濒死经历带来的创伤 , 也带她进入超越一切创伤的零度迷境” 。 17岁时经历了强奸并差点被勒死的黛安则说 , 知道自己被人杀过 , 还被丢下等死 , 那是种奇怪的感觉 。 赌博让她更接近于那种麻木的解脱感 , 在这种状态下 , 快速进入结局的方式满足了她“既想控制人生又想让人生消失”的渴望 。

心流与成瘾

在一次赌瘾团体治疗的活动中 , 作者参与了一次“成瘾品目录”的制作活动 。 在场每个人都贡献出一些可能上瘾的条目 。 药物是一大类 , 除了可卡因、致幻剂、镇静剂等常见的成瘾类药物之外 , 还包括泻药、胃药、鼻喷雾、阿司匹林等常见药 。 喝酒、看电视、开快车、高油高糖食品、为花钱而花钱、为聊天而聊天 , 甚至健身、宗教活动 , 都在这份长长的成瘾清单里 。 他们得出结论 , 任何东西都可以上瘾 , 任何人都可能上瘾 。

千奇百怪的成瘾 , 是现代人的病症 。 “心流”这个常被用于描述“正能量”的概念 , 也被赌博业用以描述机器赌博能带来的沉浸感 。 发明心流(flow)的心理学家米哈里·齐克森米哈伊承认 , 任何一种心流活动都会有潜在的成瘾性 , 在注意力高度聚焦于某种活动的“沉浸式”体验中 , 人可以踏入悬停的时空 , 暂时忘却纷乱的现实 。 心流被广泛地用于描述冥想、瑜伽、阅读、演奏乐器等积极活动的原理 。 只不过“向前逃避”的人 , 在心流中可以进行全神贯注的创造活动或重新找回自我平衡 , 而“向后逃避”则仅仅意味着用重复行为迷失自我 , 但却没有收获任何自我实现 。 机器赌博就是一种典型的“向后逃避” 。

【设计|运气的诱饵:机器迷境与人生逃避】新自由主义的普遍伦理主张是 , 个人应该全权为自主选择的行为负责 , 成瘾者既然选择了赌博 , 就应该对其机器人生承担全部责任 。 对此舒尔并不认同 , 他尖锐地提出 , 赌博行业及监管部门需要改造或责令改造那些机器 。 她的调研结果显示 , 一系列要求赌瘾者逃出困境的戒赌治疗 , 效果要么不佳要么反复 。 这不能完全归咎于成瘾者意志力薄弱 , 是机器的设计本就不该如此构陷饱受现代性病症折磨的人类 。

推荐阅读

- 国家标准|(新华全媒头条)大国“钟”匠——记中科院国家授时中心首席科学家张首刚和他的“时间团队”

- 数字货币|36亿美元盗窃案背后:比特币“雌雄大盗”是如何落网的?

- |快手的25亿奥运赌局败了

- 五星红旗|来自“天问一号”的冬奥祝福,原来是“宇宙级自拍”

- Top10|苹果成2021年全球芯片的最大买家 小米、步步高上升神速,华为却跌破前五

- IT|你不知道的奥运村生活 运动员们都搬上了TikTok

- 天文|2月13日,一起去看晨曦中最亮的星,约吗?

- 雪花|主创揭秘:冬奥“大雪花”背后的故事

- |冰墩墩和谷爱凌之外,冬奥的带货生意

- 界面新闻|23岁的QQ,又打起了QQ秀的主意