测量船|拿出800万元让学生造卫星!他说:谈不上奉献

极目新闻采访人员 柯称

对话人物

金光 , 武汉大学遥感信息工程学院宇航科学技术研究院教授、博士生导师 , 主要研究方向为光电工程和航天智能遥感仪器 。 曾任吉林省小卫星技术国家地方联合工程中心主任 。

几十年来 , 先后主持完成国家级和省部级科研项目20余项 , 获发明专利40余项 , 获得国家科技进步二等奖一项 , 军队科技进步一等奖二项 。

文章图片

对话背景

2月27日 , 以武汉大学在校学生为主体研制的“启明星一号”微纳卫星 , 成功发射入轨 。 学生团队在庆祝“飞天梦圆”的同时 , 都特别表示要感谢一个人——项目的发起人、总负责、总指导金光教授 。

3月5日 , 这位一直让媒体“多关注学生”的卫星专家 , 终于在极目新闻采访人员的要求下 , 畅谈了自己的科研经历和感悟 。

视频原创 马星翔 胡祉祺 张恒伟

对话金光教授

没收到卫星“报平安”信息时很焦虑

极目新闻采访人员:首先还是请您透露一下“启明星一号”卫星的近况吧 , 什么时候能看到它拍摄的第一张图?

金光:判断一颗卫星发射成功要经过三步 。 第一步是星箭分离、卫星入轨 , 这次长征八号运载火箭创纪录地一箭发射22星 , 这么多卫星就像一串糖葫芦 , 飞进太空后各找各的归属 , 也就是自己的轨道 。

第二步是遥测信号正常 , 就是要听到它发信号回来“报平安” 。 我们原计划在“启明星一号”绕地球飞行第二圈时收到信号 , 但是因为一些初始参数的设定有点偏差 , 当时地面没有收到信号 。 这颗星代表了武大几万师生的重托 , 所以当时还是挺焦虑的 。 后来 , 终于在它飞行第三圈时 , 北京时间2月27号的14点11分 , 我们收到信号了 , 大家都欢呼起来 。

第三步就是发挥科研作用 , 对于遥感卫星来说 , 就是拍回图片来 。 3月2日 , 我们已经收到了“启明星一号”拍摄的图像 , 但是相机的参数还需要调整 , 传回的图像还不理想 。 4日 , 我们收到了一张理想的图片 , 可惜拍摄区域全是厚厚的云层 。 所以 , 我们在等一张最圆满的图 , 最好是湖北、武汉的图 , 再对外发布 。 应该很快了 。

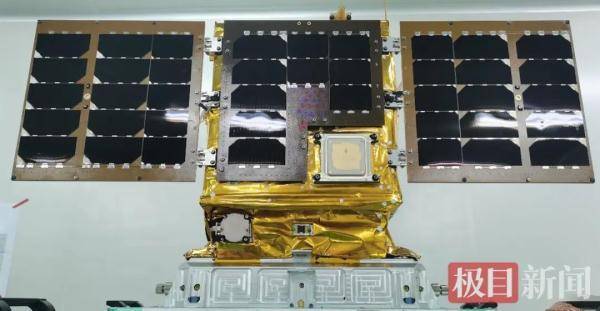

文章图片

“启明星一号”卫星

极目新闻采访人员:关于这颗卫星我们报道了很多 , 大家已经有了一定的了解 。 但是作为这个项目的负责人 , 您本人的故事很少被大众知晓 。 能否简单介绍下您的经历?

金光:我是长春人 , 之前一直在长春求学和工作 。 我20岁时才高中毕业 , 但很幸运碰上了1978年全国恢复高考 。 当时我对今后学什么 , 包括对卫星都没什么概念 , 就是因为觉得长春光学精密机械学院(今长春理工大学前身)很神秘 , 就抱着一颗好奇心报考了 , 从此开始和光学仪器打交道 。 工作一段时间后 , 我又考入中国科学院长春光机所攻读硕士 , 后来又考了在职博士 , 跟着王家骐院士学习 。

我在长春光机所参加工作之后 , 参与了远望三号航天测量船光学测量设备的研发 。 我负责的是一个关键设备 , 叫标校经纬仪 , 它用来对卫星和火箭进行精确的测量 , 交付后起到了很圆满的效果 。 那时候我还很年轻 , 三十多岁 , 能够跟着前辈参与国家重点项目 , 非常自豪 。

后来 , 我又跟着前辈做出了我国第一台三线阵立体测绘相机 , 它可以从天上对地面进行测绘 , 奠定了我国测绘卫星主要载荷的基础 。 我们还研制了一些机载的光学设备 , 都可以理解为研发天上用的相机 。

到2003年 , 我就开始卫星整体研制工作 。 直到2019年 , 我退休以后 , 很荣幸地收到李德仁院士和龚健雅院士的邀请 , 来到了武汉大学 。

科研人的浪漫是享受成功的喜悦

极目新闻采访人员:能否分享一下 , 您最难忘的经历 , 哪颗卫星让您最自豪?

金光:回顾自己几十年的科研工作 , 很多项目在我的脑海当中 , 就像历史的画卷一样不断展现 。 我参与的项目很多 , 遇到的困难也很多 , 当然 , 克服困难以后带来的成功喜悦也很多 。 要说最自豪的可能有两件事 。

第一件就是 , 长春光机所在我的建议下开始研制卫星 。 我带领一批从未接触卫星的年轻学者 , 怀着报效祖国的愿景 , 经过10年的坚韧不拔地努力 , 在2015年把“吉林一号”卫星成功送进了太空 。 人生能有几个十年 , 它是我负责的第一颗卫星 , 也是开创我国商业航天的高分辨率新时代的卫星 , 所以我特别难忘 。

第二件就是 , 我来到武汉大学以后 , 得到了李德仁院士和龚健雅院士非常发自内心的一种关心和爱护 , 这让我非常感动 。 因为人生短短几十年 , 想做出一些成绩需要有一个很好的平台 , 还要有几位良师能对你进行帮助 。 我能两者兼得 , 非常幸运 。

文章图片

金光最大的爱好是滑雪

极目新闻采访人员:卫星是个极其严谨、复杂的工程 , 平时您承受的压力可想而知 。 同时 , 有没有一些属于“卫星人”的小浪漫呢?

金光:我所理解的浪漫 , 跟你们肯定很不一样 。 普通人认为 , 浪漫就是和喜欢的人去咖啡馆喝点咖啡 , 去酒吧喝点洋酒 , 或是漫步林间小道 。 实际上这不是浪漫 , 我们搞科研的怎么体会浪漫呢?就是当你遇到一个技术瓶颈的时候 , 往往会陷入一种迷茫的状态 。 但是经过不断地思考和攻关 , 问题一下就解决了 , 给人一种柳暗花明的感觉 。 这种孜孜不倦地追求换来了柳暗花明后的成就感 , 就是我们最大的浪漫 。

如果非要说个人爱好的话 , 我年轻时的爱好是踢足球、中长跑 , 后来50岁时 , 喜欢上了滑雪 。 为什么呢?因为滑雪带来的乐趣 , 和搞科研从某种程度还是相似的 。 当你征服了一个艰巨的雪道 , 那种成功的喜悦和攻克一个科研难关是相似的 。

来到武汉大学以后 , 滑雪这个爱好只能搁置了 , 但是我可以从教学上、科研上继续获得我的浪漫 。

拿出800万经费是要回报武大

极目新闻采访人员:为什么2019年会来到武汉大学 , 而且还是继续搞卫星 , 不累吗?

金光:实际上确实觉得累 , 刚才说到有浪漫 , 但是每一份工作也都有苦闷 。 这就要看你人生追求的是什么 , 在追求事业的过程中 , 你就能抛弃烦恼 。

我的夫人也跟我讲 , 你都60多岁了 , 还拼啥命?我们享受天伦之乐 , 去游历祖国的大好河山不好吗?但是我这辈子一直从事国家的科研工作 , 心里也一直有一个梦想 , 那就是希望有机会能到高等院校 , 给年轻的同学们传授我一生中所获得的一些知识 , 帮助他们早日成才 。

当两位院士发来邀请时 , 既给了我圆梦的机会 , 又给我带来一些科研上与教学上的紧迫感 。 每当我上课时 , 看到年轻的学子们那种渴望知识的表情 , 那种求知欲 , 我就有种紧迫感 , 不忍心说教完今年就不教了 。

文章图片

武大师生见证“启明星一号”卫星发射

极目新闻采访人员:在大学当老师 , 和之前在科研院所有什么不同?

金光:最大的不同是学生多了 , 以前我也带博士、硕士生 , 但是数量比较少 。 来到武汉大学后 , 我要面对众多的学生 , 特别是本科生 。 教本科生是不一样的 , 虽然武大的学生很优秀 , 你还是得讲得更仔细、更贴切 , 让学生能接受我传授的知识 。 虽然讲课会更累 , 但我也收获很多 。 比如 , 每天当你进入食堂 , 面对都是年轻又有求知欲的面孔时 , 我仿佛也回到自己二十几岁上大学的环境了 , 有返老还童的那种感觉 , 让自己的心情很愉悦 。

极目新闻采访人员:来到武大的第一个项目 , 您把经费交给了学生 , 把成绩也交给学生 , 为什么?

金光:我一生干了几十项科研工作 , 像我这把年纪的同志 , 既不追求钱 , 也不追求名利 , 所以武汉大学给我的人才引进经费 , 有人劝我把钱投到自己所喜欢的科研设备的购置 , 包括科研条件的完善上 , 但我想的是要为武汉大学遥感学科建设能尽我自己的微薄之力 。

大家都知道 , 武汉大学的遥感信息科学技术在全球都是领先水平 , 但唯一的短板就是缺乏硬件 , 包括卫星、光学的相机的研发 , 以及这方面的教学 。 我们过去的教学是从书本到书本 , 实验方面相对薄弱一些 。 那么不如我们就以一颗卫星作为切入点 , 把经费投到这个项目当中 , 以这个项目带动学科的发展 , 带动人才的培养 。 因为卫星涉及很多的学科 , 包括机械、电子、无线电、计算机、自动控制技术、热力学的技术等等 , 所以拿这么一个小的平台 , 让不同学科的同学围绕卫星来进行实践 , 对他们的学习会有很好的促进作用 。

有人说我拿出800万经费很有奉献精神 , 我觉得谈不上奉献 。 就好比“取之于民 , 用之于民” , 学校给我的经费我就要回报学校 , 让这颗卫星成为武大遥感学科成绩的一个缩影 , 同时能服务湖北的经济发展 。 我也希望通过这颗卫星 , 吸引更多优秀学子报考武汉大学 , 选择遥感学科 。 让他们知道 , 选择了武大遥感 , 今后也有机会研制“启明星二号”“启明星三号” , 在自己的人生阅历中书写辉煌的一笔 。

湖北航天事业有得天独厚条件

极目新闻采访人员:我国的卫星事业 , 在国际上处于怎样的地位?湖北和武汉有着怎样的潜力?

金光:我只是武汉大学的一个普通老师 , 这个问题应该由更权威的专家来回答 。 我个人认为 , 我们的航天实力、卫星事业已经处于国际先进水平 。 从国内来看 , 航天五院、航天八院代表了最高水平 。 而湖北发展航天事业 , 有得天独厚的条件 , 因为我们有众多科研院所和高校 , 在软硬件方面都具有人才优势 。 现在武汉有国家航天产业基地 , 有三江航天集团 , 虽然目前发射的卫星数量相比较少 , 但我相信随着省市政府的高度重视 , 在不久的将来会有一个跨越式的发展 。

极目新闻采访人员:能否展望一下 , 未来卫星事业会有怎样的新变化 , 会给我们普通人带来哪些新的惊喜 。

金光:武大学生研制的“启明星一号” , 可以让老百姓意识到 , 卫星离我们没有那么遥远 , 它可以成为一个很好的科普平台 。 现在 , 我们的很多高科技功能可以通过手机去实现 , 但距离用手机APP操控卫星还有一定距离 。 李德仁院士很早提出的“通导遥一体化” , 就是我们将来努力的方向 。

我相信在不远的将来 , 随着卫星技术的发展 , 卫星越来越智能化 , 普通市民可以拿着手机获取卫星图像 , 想看哪里看哪里 。 比如你想去北京旅游 , 可以通过搜集搜寻到正好在北京上空的卫星 , 看一看那边的景点游客是否很多 。 要做到这些 , 还需要科研人员不断努力 , 需要我国的基础建设不断完善 。

【测量船|拿出800万元让学生造卫星!他说:谈不上奉献】通讯员:吴江龙 张学敏

推荐阅读

- 最新消息|电动船初创公司Arc今年夏天向客户交付Arc One电动游艇

- 测量|电磁流量计常见故障分析与维修

- IT|运送大众集团汽车的“Felicity Ace号”货船沉没:此前曾发生火灾

- 模式|海盗船推出 K70 RGB PRO 机械键盘:8000Hz 回报率,售价 1199 元

- 中远|全球首艘双燃料超大型原油船“远瑞洋”号在大连交付

- 中远|全球首艘双燃料大型原油船在大连交付

- 激光|在物位测量仪表生产中激光焊与氩弧焊的应用比较

- 产销率|云洲智能IPO:无人船艇盈利有多难? 龙头企业成立12年仍在亏损

- 同类|这颗“启明星”到底牛在哪?可测量城市光污染

- 能量|【共富路上的民企力量】小零件大能量 宁波慈溪产断路器助“神六”载人飞船上天