产品|手机不能没有手机壳,就像西方不能失去耶路撒冷

先有鸡还是先有蛋?这个问题我实在不好回答 。 先有手机还是先有手机壳?这个问题同样难以回答 。 身处2022年的我们 , 已经无从考究1973年发明的摩托罗拉DynaTAC 8000X究竟有没有配备保护壳 , 毕竟早在寻呼机时代 , 人们就已经为寻呼机设计了各式各样的保护壳 。 但如果我们放下“先有机还是先有壳”的疑问 , 回顾手机的发展史 , 不难发现手机壳已经和充电接口、SIM卡一起伴随手机度过了48个年头 。

文章图片

令人感到意外的是 , 随着手机技术的发展 , 现在有部分智能手机已经和充电接口、SIM卡道别:比如2019年的魅族Zero就采用了无线充电+eSIM的无孔设计 , 但即便如此 , 先于时代的魅族Zero依旧选择和手机壳站在了一起 。

没错 , 手机经过了这么多年的发展 , 能一直陪伴手机发展至今的 , 居然是和手机基本功能没有半点关系的手机壳 。

手机壳身份的变化 尽管手机壳已经陪伴手机度过数十载 , 但话又说回来 , 手机壳的身份与职责 , 其实也经历了多次转变 。 最初的手机壳功能非常单一——保护手机 。 尽管从现在的目光看来 , 为功能手机 , 尤其是诺基亚3310这种可以“砸穿地板”的手机提供保护是一件几乎没有意义的事情 , 但在家庭年收入中位数只有4万美元出头的2000年 , 一款售价160美元的手机多少还是有点分量的 。

文章图片

而且当年的手机并不像现在智能手机这样多功能 , 除了打电话发短信外没多少人会整天捧着手机 , 所以当时的手机壳在保护之外也起到了携带的作用 。 被海外网友称之为“亚洲时尚单品”的手机腰包就是最好的例子 。

为了方便区分 , 我们暂时把这类远古时期的、单纯只起到保护作用的手机壳称之为“手机壳1.0” 。 有1.0自然就有2.0 , 而在我看来 , 2.0和1.0之间最大的区别用一个词可以概括——“身份”:在手机壳2.0时代 , 手机壳不再是简单的手机保护措施 , 而是保护之外起到更多的“功能性”作用:那些可以侧过来当手机支架使用的手机壳 , 就是“手机壳2.0”时代最好的例子 。

文章图片

从发展的角度来看 , “2.0时代”手机壳的诞生离不开手机功能的发展 。 需求上看 , 翻盖保护壳的诞生源自用户使用手机看视频时需要一个顺手的支架 。 但从根本上看 , 翻盖手机壳的诞生其实是手机发展的必然结果 。 互联网和移动多媒体内容的诞生为手机赋予了包括“横屏看视频”在内的使用场景 , 用户之所以会出现“手机看视频”的场景 , 也是出于同样的原因 。

文章图片

这种产品设计思路我们甚至还能在近几年的产品中看到 , 比如三星就为Galaxy Z Fold 3和Galaxy S21 Ultra设计了可以收纳S Pen触控笔的手机壳 。 手机的新功能催生新的手机壳使用场景 , 多样化的手机壳为手机提供更丰富的发展方向 , 手机壳和手机之间并非一成不变的寄生关系 , 而是一种共同进步的共生关系 。

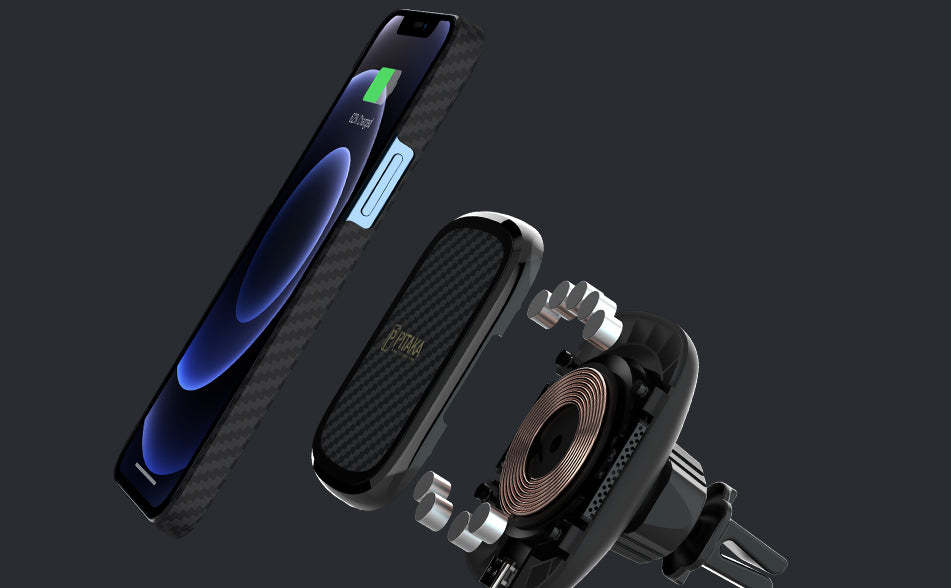

其实从手机壳品牌的角度我们也能得出同样的结论 , 手机壳品牌Pitaka此前在接受采访时就表示“对大多数用户来说 , 他们在意的也许不会是手机壳的保护功能 , 而是它带来的附加价值” 。 这句话中包含了两个不同的趋势:以保护为核心的手机壳1.0产品在现在的大环境下已经失去了竞争力 , 以功能为核心的手机壳2.0取而代之成为了现在的主流 。

虽然说功能手机壳的出现改变了手机壳的身份 , 但对手机壳品牌来说 , 对手机使用场景的过度依赖难免会降低手机壳品牌创新的积极性 。 而在手机目标从突破创新转起夯实基础的2022年 , 手机壳这个和手机共生的品牌 , 又能拿出什么让人非买不可的功能呢?

对于这个难题 , 不同的品牌给出不同的答案 。

文化和技术的两种路线 根据直通车的数据 , 针对手机壳这个关键词的用户画像是年龄在25-35岁之间 , 具有一定经济能力的女性消费者 , 其中有约6.75%的购买发生在21点 。 这个用户画像和天猫小二的介绍也大致相似:在天猫平台中 , 手机壳这类数码周边产品的女性消费者数量已经超越了男性消费者 。 这样的数据看起来有些反常 , 甚至有些违背大众对数码爱好者的固有印象 , 但如果从对文创产品的消费能力来看 , 这样的市场其实非常合理 。

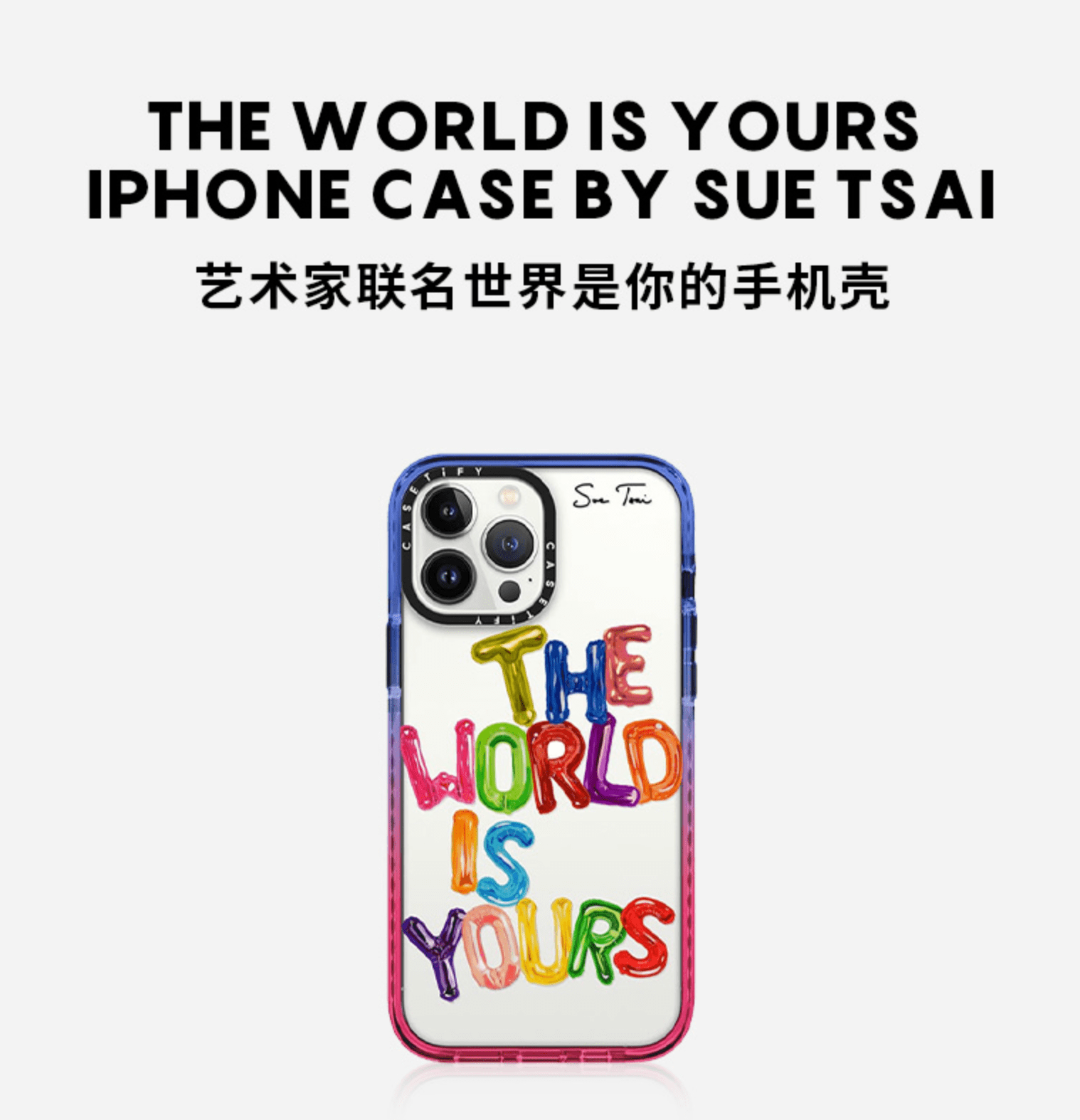

在敏锐地察觉到“文创带来自我认可”也属于手机手机壳的隐性功能后 , 天猫就通过潮流产品的消费心理 , 接触多层次的文创孵化将手机壳的功能性、文创手机壳背后的潮流属性与消费者的消费心理进行了有效的结合 , 将全球市场中多个已经形成了品牌文化、拥有品牌文化价值的手机壳品牌引入天猫中 。

文章图片

比如市值一度超过5900万美元的澳大利亚皮制手机壳品牌Bellroys在2014年就以海外直邮方式进驻天猫国际 , 消费者对它的评级也“薄”“适合送礼”为主 。 在Bellroys的成功案例下 , 天猫也不断引进了多个国际潮流手机壳品牌 , 以潮流文化的路线丰富了国内手机壳市场 。 潮流品牌CASETiFY就用选择天猫作为自己在内地的第一个销售网络 , 而天猫这个销售渠道对品牌的销量也起到了立竿见影的作用——官方旗舰店开业不久后就实现了日销百万的成绩 。

我承认 , 在我这种一个手机壳用一整年的“直男”面前 , 一年买12次手机壳是一件“难以理喻”、甚至带有些许消费主义的事情 。 但退一步讲 , 在潮流文化的提携之下 , 手机壳的在功能方面的意义已经不再局限于传统的“使用功能” , 而是呈现出“配饰”的属性 , 实现的也是更好层级的“自我认可”“精神需求”的功能 。 种类繁多的手机壳产品让用户可以用手机壳来彰显自己的个性与喜好 , 而“满足精神需求”的特性 , 也能让手机壳在传统功能之外开拓出全新的市场 。

看到这里 , 可能还是有人觉得手机壳市场的火爆是一个由商家和品牌共同炒作出来的假象 。 但根据手机壳品牌自己的说法 , 国内用户对高端手机壳的需求其实一直都存在 。 在上文提到 , 手机壳品牌Pitaka在接受采访时表示越来越多的用户看中的是手机的附加价值 。 而根据Pitaka在2020年专门组建国内市场团队后的表现来看 , 国内用户其实一直在等待高端手机壳的出现:

文章图片

芳纶纤维手机壳、或者用国内更通俗但又违版权法的叫法——“凯夫拉手机壳” , 一直是Pitaka品牌的主力产品 , 在海外市场也有着广泛的好评 。 2020年5月 , Pitaka组建负责开拓国内市场的团队 。 而在短短两年的经营后 , 店铺正常情况下的月销在短时间内就来到了200万 , 其中有60%来自手机壳类的产品 。

在短时间内获得这样的销售成绩 , 这一方面得益于Pitaka出色的产品质量 , 但另一方面也印证了品牌此前的看法:尽管市场还未浮现 , 但国内用户一直以来都需要高端手机壳产品 。 出色的产品实力遇上长期无法填补的市场空缺 , 再加上恰当的市场推广 , 高端手机壳在国内手机配件市场的走红 , 其实水到渠成的事情 。

手机壳市场未来的变化【产品|手机不能没有手机壳,就像西方不能失去耶路撒冷】凭借实现精神追求这一全新的“功能” , 手机壳类产品在手机形态停滞不前的2022年寻找到了全新的出路 。 而在大胆地预测下 , 随着手机在日常生活中的地位逐步提高 , 手机壳在精神追求、自我认知这个方向将获得更广阔的发展空间 。

2020年漫威与线下日杂品牌的IP联名款在线上取得了巨大的成功 , 这也再次证明了文化路线对手机壳品牌来说是一条行得通的路线 。 而随着阿里鱼等国内版权交易平台的成熟 , 可以预见的是 , 手机壳品牌不仅可以利用著名IP打开市场 , 更是可以成为原创IP的孵化池 , 利用文创周边带动文化产业的发展 。

文章图片

另一方面 , 尚不明朗的手机发展方向也给手机壳品牌的发展留出了足够的空间 , Pitaka等具有相关技术沉淀的品牌也可以在这段时间打磨自己的技术 , 并在成熟的手机壳市场中不断磨炼自己的相关技术 , 并在未来手机发展方向明确后实现“技术抢跑” , 从而赚取先机 。

总的来说 , 作为一个依附于手机行业发展的次级产业 , 手机壳能从原本的手机配件一步步发展成现在独当一面的大型市场 , 这样的变化确实让人难以置信 。 尽管手机壳产业的发展存在一些“运气”的成分 , 但归根结底 , 手机壳的成功离不开对用户需求和市场发展的深度洞察 , 更离不开对消费者心理的揣摩 。 天猫的超前市场布局抓住了手机壳爆发的机遇 , 其实也占据了手机壳发展的十字路口 。

不同于其他电商平台 , 阿里系的天猫无论是商家储备还是IP储备显然更胜一筹 , 而且高端手机壳已经从曾经的数码配件转型成为时尚配件 , 在天猫的算法基础下 , 手机壳品牌选择入驻天猫 , 显然会是更合适的选择 。 在海量消费者的带领和支持下 , 天猫作为手机壳行业的主战场 , 未来也注定和手机、手机配件市场一起共同发展 , 共同进步 。

推荐阅读

- 产品|专家:苹果仅凭“不送充电器和耳机”节省成本超400亿元

- 产品|同代不同芯,iPhone 14系列是刀法精准还是一次大冒险?

- 浏览器|微信网页版文件传输助手正式上线:可与手机、平板、PC端同时在线

- 刷量增粉|5000部手机刷量增粉 如此制造“高人气主播”违法了

- 冲击|荣耀冲击全球市场,中国手机品牌的全球化之路

- 技术|折痕可忽略不计?vivo X Fold折叠屏手机谍照曝光

- 信息安全|全国首张 格力智能家居产品信息安全检测实验室获专业认可

- 手机|快速检测核酸|“渝康码”上线“核酸检测二维码”功能

- 视点·观察|戒手机成了生意?

- 社交|美国科技巨头Facebook澄清:用户不能发布呼吁暗杀普京的帖子