癌症|不要“神化”,也不要“妖魔化” 和瑞基因CEO周珺:肿瘤基因检测市场还没“开花结果”

每经采访人员:林姿辰 每经编辑:杨夏

文章图片

尽管生物科技飞速进步 , 但癌症仍是令人闻之色变的健康杀手 。 根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)数据 , 2020年中国新发癌症人数超过450万 , 居全球第一 。

因为早期症状不明显 , 中晚期生存率低 , 肝癌与肺癌等癌种被称为“沉默的癌症” 。

如何用新一代基因检测技术让这类“沉默的癌症”被看到?基因检测公司寄希望于高通量、低成本的新一代技术 , 陆续涌向肿瘤赛道 。

和瑞基因就是其中的典型代表 。 近期 , 和瑞基因CEO周珺接受《每日经济新闻》“每经人物·大健康”栏目专访 , 感叹基因检测技术“日新月异” , NGS(高通量测序技术)正在为肿瘤基因测序提供强大的工具 。 而癌症早筛产品的潜力一定会在未来逐渐释放 。

在他看来 , 虽然行业在过去几年经历了从冷到热 , 从无序到形成共识的过程,但市场还没有到“开花结果”的阶段 。 同时 , 也要改变大众的认知 , 破除行业的“神化”和“妖魔化” , 避免鱼目混珠的骗局 。

谈战略:聚焦全病程管理 , 早筛产品潜力将逐渐释放

2005年至今 , 我国癌症患者5年相对生存率从30.9%提高到40.5% , 被认为是医疗水平提升取得了不错的成绩 , 但同时期 , 美国癌症患者5年相对生存率已经达到近70% 。

造成这一悬殊差距的正是癌症早筛 , 即对健康人群进行早期癌症和癌前病变的筛查 , 从而提高早期患者占比 , 更早实现治疗以提高患者五年生存率 。 但AFP(甲胎蛋白)检测和影像学检查等传统早筛手段的“天花板”已经显现 。

而受限于创新药和技术发展 , 2015年前 , 国内基因检测技术多应用到无创产前筛查和消费级基因检测 , 极少的癌症早筛产品存在过度宣传和准确性不足等问题 , 饱受消费者质疑 。

癌症早筛迫切需要新一代基因检测技术 。 2015年后 , 随着国内肿瘤靶向药的发展和NGS技术的成熟 , 基因检测的应用逐渐拓展到肿瘤早筛、用药指导、遗传性肿瘤筛查等多个方面 , 包括和瑞基因在内的首批癌症早筛公司应运而生 。

【癌症|不要“神化”,也不要“妖魔化” 和瑞基因CEO周珺:肿瘤基因检测市场还没“开花结果”】“早筛其实不是一个新概念 。 ”周珺认为 , 过去 , 基于蛋白、糖类或激素等生物标志物在临床上的成功 , 企业希望能够找到一个或一类单一的Biomarker(生物标志物) , 特异性地诊断出肿瘤 。 但这种方法很难应对更多极具复杂性的癌种 , 也不具有更多癌种的横向延伸性 , 反复试验对检测产品本身的特异性和灵敏度没有特别大的提升作用 。 这不是这次基因检测技术浪潮中大家追逐的目标 。

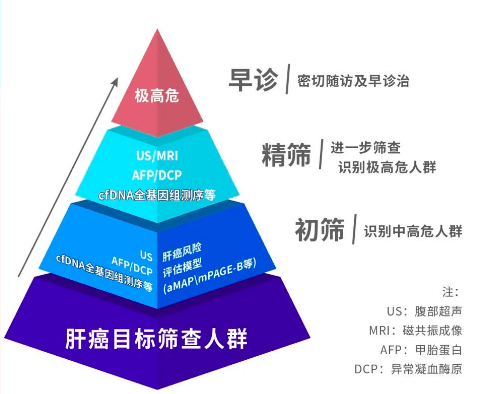

文章图片

肝癌早筛金字塔模型 图片来源:和瑞基因官方公众号

作为国内产前早筛龙头贝瑞基因先前的肿瘤事业部 , 和瑞基因在2017年独立时就手握伴随诊断产品(用于确定能够从某一治疗产品中获益的癌症患者群体) 。

NGS技术能够同时对上百万甚至数十亿个DNA分子进行测序 , 有助于寻找新靶点及诊疗方案 , 是肿瘤早筛的强力工具 。 基于这一技术 , 周珺认为 , 和瑞基因应该转换思路 , 在整个基因组学 , 甚至多组学的水平上面观测不同基因的变化特征 , 并从中找到按照传统思路很难找到的生物标志物 , 然后再去开发早筛产品 。

周珺坚持 , 肿瘤筛查、诊断、治疗、预后是一个整体的事情 , 如果只把一块做好 , 并不是完美的解决方案 , 因此公司要定位于癌症全病程检测 , “一切肿瘤实现早诊早治 , 所有患者获得精准治疗” , 而肿瘤早筛是其中重要一环 。

早筛市场的潜力也让和瑞基因获得资本青睐 。 2017年 , 和瑞基因收获了国内肿瘤基因检测领域最大的单笔投资;2021年8月 , 在公司的肝癌早筛产品“莱思宁”上市一年后 , 和瑞基因完成金额6.4亿元的B1轮融资 , 成为国内肿瘤早筛企业在一级市场融资最大体量的公司 。

目前 , 和瑞基因的伴随诊断业务相对成熟 , 已经处于产业化阶段后期 , 而早筛板块的技术和商业化刚刚起步 。 周珺表示 , 未来 , 公司的技术开发和产品管线依然聚焦于“肿瘤全病程管理” , 虽然现在伴随诊断业务为和瑞基因贡献的收入更多 , 但早筛产品的大量潜力 , 一定会在未来逐渐释放 。

谈产品:押注多癌种早筛 , 几条腿同时冲刺注册申报

2020年8月 , 和瑞基因肝癌早筛新品“莱思宁”正式发布 。

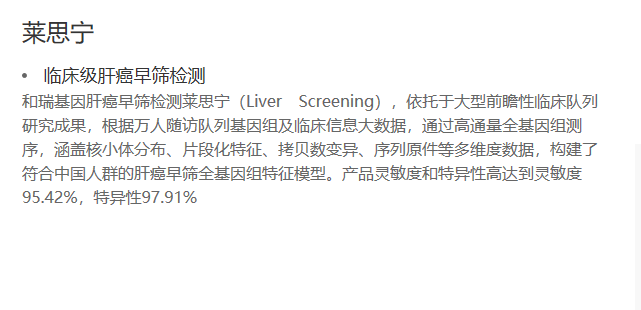

文章图片

“莱思宁”在和瑞基因官网的介绍 图片来源:和瑞基因官网截图

作为公司第一个基于NGS技术的肿瘤早筛产品 , 其诞生和落地让周珺总结出早筛产品从无到有的四大周期 , 即底层技术构建、回顾建模、前瞻验证和产业化落地 。

回过头看 , 四大环节各有难点 。 例如 , 回顾建模涉及企业收样和试验组织管理能力;往后的大规模前瞻验证临床组织难度则更大;在产业落地环节 , 技术公司需要跳脱出去找伙伴;找渠道、多方配合、取舍和判断能力……这些并非技术公司天生擅长的领域 , 对资源整合能力提出很高要求 。

而底层技术构建作为技术公司的本业 , 最至关重要 。

“它决定了产品的走向和潜力 , 很难推倒重来 。 ”周珺介绍 , 此前肿瘤基因检测最常用的检测已经在各大医院检验科铺开 , 但仅能用于检测少量基因及位点突变 。 NGS技术能够同时对上百甚至上万个基因进行测序 , 有助于寻找新靶点及联合诊疗方案 , 但要提高灵敏度和可重复性挑战更大 , 质控难度也更高 。 近年来 , NGS(高通量测序技术)被行业认为是该领域诊断技术的发展方向 。

“由于传统的技术特点 , 导致其产品覆盖的肿瘤不可能不断做延展 , 检测性能也不会随着检测数量的增加而提高 , 这就是‘一把钥匙开一把锁’的传统早筛产品开发策略 。 ”据周珺介绍 , 通用的NGS底层技术平台随着样本量的累积、算法的提升 , 检测性能可以实现更好的提升 , 从而确保公司向其他癌种 , 乃至多癌种、泛癌种延伸的速度变得更快 。 比如和瑞基因自研HIFI技术平台最先用于肝癌早筛 , 目前也已应用在肺癌、消化道癌症甚至多癌种早筛 。

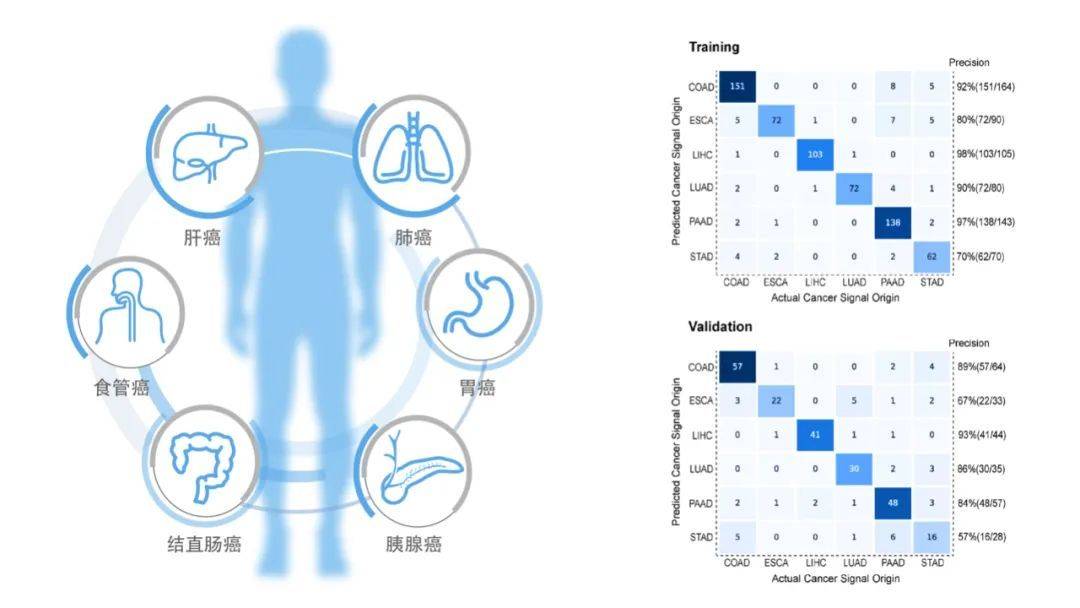

2021年10月 , 和瑞基因首次发布公司多癌种早筛研究数据 , 称其平台型底层技术HIFI一次检测可实现包括肝癌、肺癌、胃癌、结直肠癌、食管癌、胰腺癌在内的中国6大高危癌种的早期筛查 , 总体检测的灵敏度达到87.58% , 特异性达99.09% , 总体组织溯源准确性达到82% , 检测性能处于国际先进水平 。

文章图片

HIFI技术性能情况 图片来源:和瑞基因官方公众号

“我们产品开发的策略希望通过肝癌早筛 , 实现从零到一的概念验证 , 之后将其推广到肺癌等其他高危高发癌种 , 最终累积足够多的数据 , 实现一次检测多个癌种 。 ”周珺表示 , 这种策略从本质上颠覆了传统的“一把钥匙开一把锁” , 未来随着数据的累积 , 算法的优化 , 产品的性能和筛查范围还能逐渐提升和扩展 。

但不容忽视的是 , NGS的选择让和瑞基因的产品注册临床充满挑战 。

在国内 , 产品注册难度与监管要求密切相关 , 基于PCR技术的IVD(体外诊断试剂)审批相对成熟 , 但需要明确组分并进行大量样本验证 , 这导致基于同时对上百万甚至数十亿个DNA分子进行测序的NGS技术的早筛产品面临审批方法及成本的多方面挑战 , 而多癌种早筛产品临床设计的挑战更为突出 。

从人群上看 , 单一肿瘤早筛产品面对的高危人群相对单一且明确 , 而多癌种早筛产品涉及的致病因素多且错综复杂 , 从临床角度看队列设计难度更大 , 需要更多入组人群基数以及科学的癌种分布比例 。

此外 , 从注册角度看 , 多癌种早筛产品的临床预期用途以现有标准很难明确 , 因此IVD申报注册之路异常困难 。

周珺却很有信心 。 他认为 , 从监管角度看 , 需要新的政策顺应技术进步 。 以FDA(美国食品药品监督管理局)为例 , 对于有具体标志物的基因检测分析 , 要以IVD的思路报批;对于基于NGS技术 , 一次能检测成百上千个基因的产品 , 建议以LDT(临床实验室自建项目)的形式开展业务 , 监管部门主要考察实验室质量和管控标准等体系问题 。 在美国 , LDT被限制为用于临床、在已被认证的实验室内设计、生产和使用 。

周珺表示 , 和瑞基因“不会只用一条腿走路 , 会几条腿同时去冲刺申报工作” , 即使产品最终会走IVD的路 , 但过程中可以LDT等形式先落地 。

与此同时 , 政策也在为行业LDT打开发展窗口 。 2021年6月 , 新修订的《医疗器械监督管理条例》正式实施 。 其第五十三条条例指出“对国内尚无同品种产品上市的体外诊断试剂 , 符合条件的医疗机构根据本单位的临床需要 , 可以自行研制 , 在执业医师指导下在本单位内使用” 。

谈市场:临床空间待打开 , 成本还不是卡住市场的主因

基因测序市场发展迅速 , 但临床空间仍未打开 。

根据Grand View Research的数据 , 2020年全球基因测序市场下游应用中54%的市场份额仍被学术研究占据 , 临床研究及医院诊断仅分别占18%和14% 。

市场大环境导致国内目前尚无肿瘤基因检测公司盈利 。 以国内已经上市的3家肿瘤早筛相关公司为例 , 2020年 , 燃石医学(NASDAQ:BNR)2020年净亏损人民币4.07亿元 , 较上一年1.69亿元的亏损持续扩大;诺辉健康2020年净亏损达7.89亿元 , 泛生子2020年更是亏损高达30.69亿元 。

值得一提的是 , 由于与药物使用挂钩 , 伴随诊断产品产业化步速相对较快 , 而早筛产品的技术路线和产业化模式都还需要探索 。 此外 , 由于伴随诊断产品多针对特定靶点 , 其产品模式多为IVD , 而早筛产品多以LDT落地 , 一种是卖产品 , 一种是卖服务 , 导致早筛产品的商业化模式需要新的探索 。

2020年 , “莱思宁”已商业化落地 , 以LDT形式开展检测服务 , 正在为和瑞基因早筛产品的商业化提供样本 。

目前 , 莱思宁的合作伙伴既包括肝纤维化成像企业海斯凯尔 , 保险公司泰康在线和电商平台阿里健康 , 也包括肝胆相照基金等社会力量 。

为了提高市场对肿瘤早筛的认知 , 这样的合作已经成为业内早筛企业的“标配” 。 不过周珺认为 , 早筛产品的商业模式还未盖棺定论 , 但可以确定的是肿瘤诊疗是非常严肃的临床问题 , 其对应的是临床解决方案 。

目前 , 中国的临床环境以临床机构为核心 。 因此 , 做市场教育时 , 最多的目标人群也许不在最终临床 , 但医疗机构的背书是说服大众的关键 。

“临床医生对产品的诉求和提出的建议 , 对于企业往前走的帮助巨大 。 ”周珺表示 , 因为临床的反馈价值非常大 。

高昂价格是早筛产品被大众接受的另一个阻碍 。 周珺表示 , 目前早筛产品的价格和价值存在脱钩 , 市场不容易接受早筛产品的原因主要有两方面 , 一是传统观念抗拒在未出现症状的情况下进行癌症筛查 , 二是缺乏针对早期甚至极早期癌症的干预手段 。 成本决定产品的定价底线 , 但还不是卡住市场的主要原因 。

“产品的价值决定产品价格上限 。 ”据周珺介绍 , 单癌种和多癌种早筛产品的适用人群和临床/商业场景有所不同 。 前者贴近临床级别 , 要做到性能优异 , 临床应用明确 , 无需过度变成完全消费品;但后者更倾向于健康管理 。

谈行业:破除“神化”和“妖魔化” , 产业化需要时间

行业发展有起有伏 , 企业入局有先有后 , 可没人能否认这是一片足够大的市场 。

根据BCC Research的数据 , 全球基因测序市场规模由2010年的24亿美元快速增长至2019年的126亿美元 , 复合增速在20%以上 。

对于还处于早期发展阶段的癌症早检早筛市场 , 灼识咨询预测到2030年国内市场潜力将超过2000亿人民币 。

而以国内已经上市的3家肿瘤早筛相关公司为例 , 聚焦癌症早筛业务的诺辉健康(06606.HK)2021年预计营业收入2.052亿元至2.172亿元 , 癌症精准医疗公司泛生子(GTH)和燃石医学(BNR)则布局全周期 , 2021年预计营业收入分别为5.3亿元和5亿元左右 。

根据头豹研究院《2021年中国大健康产业数字化发展白皮书》 , 全球精准医疗行业起步早、技术相对成熟 , 目前主要由北美国家占据主导地位 。 但是 , 包括中国在内的新兴市场有庞大的患者需求 , 随着大数据等计算机科学技术的成熟 , 具有较大的市场发展潜力 。

面向国内的肿瘤基因检测市场 , 周珺觉得 , 虽然行业在过去几年经历了从冷到热 , 从无序到形成共识的过程,但市场还没有到“开花结果”的阶段 。

对于早期行业中部分商家对癌症早筛宣传过度、恶意竞争的乱象 , 周珺认为 , 任何一个新生事物从无到有发展过程中 , 一定会出现一些混乱和风向不清的阶段 , 肿瘤早筛也是如此 。 而要改变大众的认知 , 就需要企业完成大众的科普 , 避免鱼目混珠的骗局 , 破除行业的“神化”和“妖魔化” 。

“在前期的时候 , 不同的产品都打着‘早筛’的旗号做 , 可能会宣传过度 , 神化这个行业 。 之后 , 一些泡沫破灭了 , 主流的技术方案也连带着受到损害 , 这就是妖魔化 。 这两个都不需要 。 我们不能被动地等待社会接受我们的想法 , 要积极主动地做出一些动作 。 ”周珺说 。

在行业发展的早期阶段 , 周珺表示还不能过分地强调竞争 , 企业应该想着怎么在赛道上跑下去 , 以开放的心态 , 共同把蛋糕做大 , 构建产业生态 。 产业化还需要一定的时间、一定的资源投入的积累 。

“我们现在都不知道跑道有多长 , 所以不要把资源浪费在无效的地方 。 ”周珺告诉采访人员 , 行业的一些标准和规范还在建立阶段 , 产业化道路仍旧漫长 , 需要企业、市场、监管、媒体共同配合打通产业发展道路 , 其中 , 政策和资本的支持很重要 。

“早筛是一个大命题 , 投入资源和时间周期都比较多 , 中间还有各个环节要去克服 , 所以纯粹靠自我造血是很难去往前走 , 所以要通过资本的方式寻求更多的资源去做这件事情 。 ”周珺说 , 未来政策出台一定会加速 , 但仍可能要以年来计的时间来实现 。

对于行业产品进入医保目录的猜想 , 周珺认为 , 伴随诊断产品和药物使用挂钩 , 进入医保的逻辑更明确;早筛和其他基因检测产品还需要更多卫生经济学的数据验证 , 短期内大幅降价 , 进入医保的挑战更大 , 目前还需要地方医保 , 商保和个人消费支持 。 其中 , 区域性高发瘤种列入地方医保的可能性比较大 。

对于未来的市场格局 , 周珺预计不太可能“一家独占” , 但也不会有无数家企业进入 。 随着各家公司在资本、技术等方面的投入越来越高 , 数据逐渐累积 , 越来越多的闭环形成 , 产业的发展壁垒会越来越高 , 真正有实力 , 同时有明确策略和思路的企业才能在长远的竞争下存活下来 。

“我们这个行业 , 最宝贵的就是时间 。 ”周珺说 。

每日经济新闻

推荐阅读

- 大陆|华东师范大学3名党员6次赴南极大陆科考 将科研写在“地球最南端”

- 建设|“北斗+高铁”!北斗铁路行业综合应用示范工程通过验收

- Microsoft|HoloLens“性能问题”难解 美国陆军对微软失去耐心和信心

- 标准|20款硅胶铲实测!“康巴赫”挥发高易变形......

- 进口|科学之恋⑩丨易小刚:用创新“杀”出一条血路

- 团队|IP创制结合数智,“攸元智造”硬中有软

- 天府|双流投资32亿元打造天府医械谷,研发生产医疗器械“黑科技”

- 系列|5999元起!iPhone 13新配色真机上手:全新苍岭绿大有“内涵”!

- 数字货币|Yuga Labs正式推出“猿币”并致力推动游戏、活动和相关商品

- 游戏|为了让1亿+用户愉快“堆积木”,我们做了些什么?