问题|88岁“网红”的航天故事

现年88岁的航天科技集团六院11所老专家卢天寿 , 近年来 , 意外成了六院干部职工追捧的“网红” , 曾在多次重大场合作为航天传统精神的亲历者见证者出席活动 。

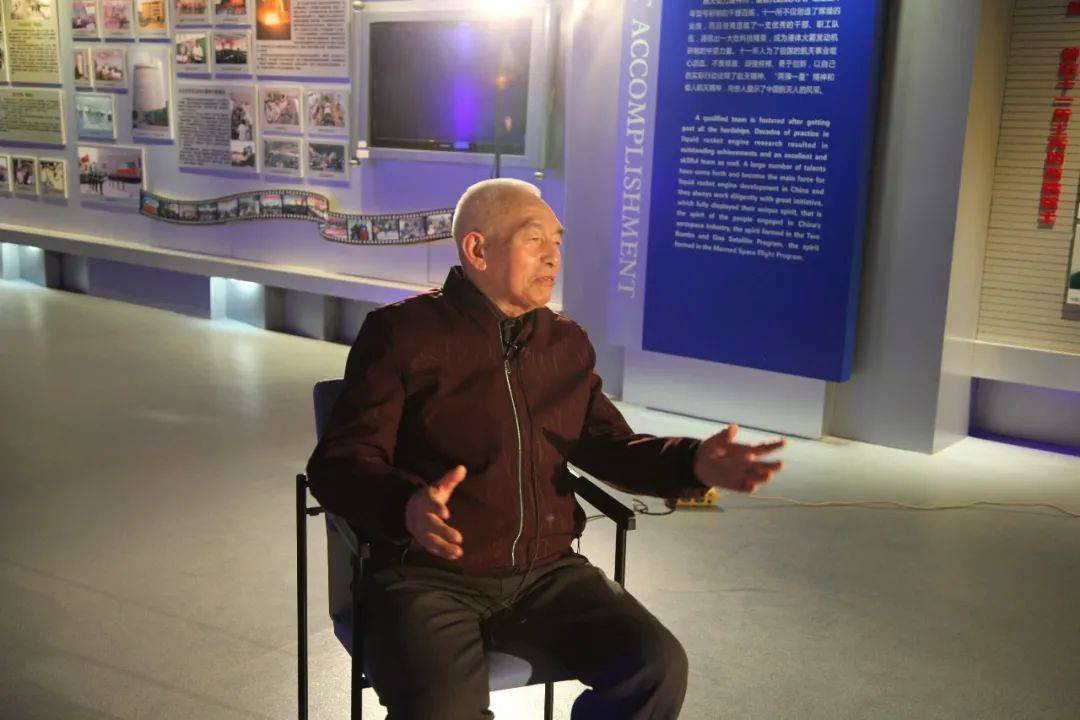

“我们中国人并不比外国人笨 , 一定要有勇气赶上和超过世界先进水平 , 这是当年我们科研团队所有人内心的坚定信念 。 ”镜头面前的卢天寿 , 一头银发 , 说起那张老照片的往事 , 声如洪钟 , 慷慨激昂 。

文章图片

专家卢天寿

“祖国需要什么 , 一线需要什么 , 我们就去研究什么!”1960年 , 刚刚参加工作的卢天寿 , 把这句话作为自己一生的追求 。

打破国外的技术封锁 , 他和团队一起扛起了我国液体火箭发动机从仿制到自主研发的重担 , 我国第一颗东方红卫星的成功发射 , 背后有他的默默奉献;他参与研制的某型火箭的三级动力装置成功让我国第一颗“资源”卫星遨游太空……作为液体动力的开创者 , 卢天寿在攻克发动机不稳定燃烧的道路上“闯”了半个多世纪 , 伴随着我国液体动力从无到有 , 从小到大 , 从弱到强的逐步成长 , 也亲身经历了艰辛起步、三线创业、调迁发展、重组跨越等发展阶段 。

服从组织安排 , 卢天寿一心扑在发动机推力室设计上 。 1963年2月 , 卢天寿和团队一起终于研制出15吨推力的缩比推力室 , 勇于验证设计的合理性 。 可没有想到的是 , 首次试车启动只有1秒就发生了爆炸 , 推力室头部被炸得七零八落 。 所有人员参与开会讨论 , 修改设计 , 历经千难万苦 , 研制出的第二台推力室 , 刚一试验又爆炸了!讨论、分析、修改、试验 , 一次次 , 只要一上台试验 , 就发生爆炸 。

爆炸如黑色的梦魇 , 紧紧萦绕在卢天寿和他的研制团队上空 。 此时的研制工作陷入了困境 , 被炸毁的推力室运回了生产车间 , 已经堆了一墙角 , 当时的团队负责人张贵田急得不行 , “这都是钱呀!国家这么困难 , 咱们还试一次炸一次 , 都不敢细算炸飞了多少钱 。 ”

摸着石头过河 , 在实践中慢慢积累经验 。 经过几次试车失败后 , 大家把问题慢慢聚焦到“高频振荡” 。 当问题一经提出 , 却遭到了当时权威专家的反对意见 。

当时 , 国际理论界认为高频燃烧现象只发生在30吨推力以上的发动机上 , 而现在这款发动机的推力只有15吨 , 根本不会发生这样的现象 。

原本以为找到了问题的根源 , 听到这样的理论 , 初出茅庐的卢天寿为自己的理论功底不足而自惭形秽 。 满怀的希望被无情的浇灭 , 只能另辟蹊径 。

为了抑制燃烧室爆炸 , 大家只能不停增加推力室结构强度 , 增加壁厚 。 但半年之内 , 几次研制出来的产品 , 壁厚不停地增加 , 但爆炸依旧 , 此时 , 一年多过去了 , 燃烧室爆炸依然没有解决 。

“壁厚增加了那么多 , 还是不断爆炸 , 我认为就是高频振荡现象 。 虽说理论上的数据 , 说高频振荡是在大推力下才会有的 , 在实际的工程应用中 , 30吨真的就是分界线吗?水平面也会有波浪 。 ”在一次聚众讨论会上 , 年轻的卢天寿初生牛犊不怕虎 。

其实 , 斗胆说出这番话 , 卢天寿有亲身体会 。 此前 , 他参与过燃烧室离心喷嘴的设计工作 , 根据理论计算设计 , 结果加工出来的产品在试验中与设计要求值相差甚大 , 为了解决问题 , 他和几个同事利用反推法 , 根据取得的试验数据和加工经验 , 再修改设计 , 居然取得了良好的效果 。 从这一事例中 , 他认为 , 有时经典的结论、公式不见得在实际工作中具有通用性 。

打破了思想上的禁锢 , 大家开始各抒己见 , 踊跃发言 。 “会不会是推进剂进入燃烧室的时序没有控制好?”“两路阀门同时响应 , 还要保持精准的时序控制 , 咱们是不是应该围绕时差控制进行组合零部件的排查?”

任新民来了 , 梁守槃来了 , 大家一致投入到了持续攻关队伍 。 采用“液相分区”和“隔板分区”组合燃烧室终于制造出来了 , 经过试车考核 , 燃烧室工作状态平稳 , 试车取得圆满成功 。 至此 , 高频燃烧不稳定的重大技术关键被攻破 , 为液体发动机技术的迅速发展开辟了道路 。

“我把自己的方案说出来后 , 又和团队一起设计出了一个新的方案 , 报上去了 , 如泥牛入海 , 但我很有信心 , 有勇气 。 ”“那段时间 , 这个问题横亘在大家心上 , 白天在一起工作讨论的是这个话题 , 晚上睡觉前琢磨的还是这个问题 , 为了解决问题 , 大家全力以赴 。 ”“那时候大家是抱着‘一定要赶上和超过世界先进水平’的坚定信念 , 大家只想尽快完成党和国家交代的任务 。 ”

【问题|88岁“网红”的航天故事】这些朴实而又真挚的语言从老专家卢天寿的心里往外汩汩流淌 。 这位将近九旬的老专家 , 从大学毕业就一头扎在液体火箭发动机研制的道路上 , 为攻克发动机不稳定燃烧和发动机高空二次启动付出了毕生的精力 。 谈起峥嵘岁月中的那些研制道路上的攻关故事 , 老人依然精神饱满 , 神情昂扬 , 和我们交流起来兴致满满 。

如今 , 老专家聊起关键技术攻关 , 语言睿智 , 见解犀利 , 言谈中透出对如今液体动力强大、技术实力雄厚满满的自豪与祝福 。

更令人动容的是 , 直至今天 , 老人依旧觉得自己是那个为了解决技术问题不管不顾一往无前的少年 , 他的心 , 依然为了寻求探求客观规律 , 赶上和超过世界先进水平而跳动 。

推荐阅读

- 电子商务|陈磊接棒拼多多一年:营收放缓、“信任”危机与重农投入

- 数字货币|英国监管机构发出“红色警报”5月2日起执行加密货币广告新规

- 指挥中心|智能安全帽让安全从“头”开始

- 业内人士|直播间低价买“工厂直销”商品?当心被骗!

- 细胞|中国团队体外重编程获“最年轻”人类细胞:8细胞期胚胎样细胞

- 00后|数了1000只羊还没睡着,怎样摆脱特“困”生?

- 茅台|扩大科技“朋友圈” 凸显茅台科创雄心

- 中原之光|“中原之光”落地郑州 河南再添科研利器

- 技术措施|应对“苗情最为复杂的一年”,科技冲在最前线--字报

- 套路|马上评丨配音兼职为何成了大型“智商税”?