农村“丧事喜办”怪象何时了?老农想不通,难道很值得高兴吗?

你想不通,说明你是老古懂,赶不上时髦了;如今,一切都在变,就差男人和女人的性别没有变了 。

人世间最痛苦的事,莫过于生离死别 。亲人去世,本是一件伤心的事;但如今,有些老人刚驾鹤西去,体温尚存,子女起先从眼里挤出几颗泪水、嚎上几声之后,一切又恢复如初了 。

过去,条件虽然艰苦,但老人去世,当大事者一样的请先生来为逝者操度忘灵 。至今,我仍然记起当年我奶奶去世,家人为她操办丧事时的场景 。

整个天都像塌下来似的,全家人的脸上没有笑容 。在为我奶奶操办的整场丧事中,周围环境庄严肃穆,除了听到有亲人为奶奶哭丧时的哀蜿嘶鸣之外,根本听不到欢声笑语 。就连前来为我奶奶吊丧的亲友,也是一脸的凝重 。

在我的记忆中,过去老年人去世,场面庄重 。即使偶尔看到舞狮队前来祭奠逝者,围观的人们也是神情凝重 。可今天不一样了,后来看到的老人去世,丧事场面办得轰轰烈烈、热闹非凡 。我不是思想守旧的人,但我看到这场面,也是一脸的茫然和懵圈 。

有一次,我去赴一场丧宴,还没走到逝者灵堂前为其叩首,老远就听到从当大事的家里,高音喇叭传出“今天是个好日子”之类的歌曲,根本听不到过去老人去世时的哭天抢地、催人泪下的声音了 。

现在,人们晚上为逝者守灵,听到的是划拳喝酒声、打麻将为钱争论声、拍抖音时发出的快乐声 。一场丧事当中,人们还能看到各种节目,如耍金钱棍的、耍魔术的、专门搞笑的、唱歌跳舞的……

整个丧事场面就宛如赶庙会或闹元宵,哪还有过去庄严肃穆的场面?并且,如今把丧事办成喜事的现象,在农村越演越烈 。在攀比的过程中,把丧事当成喜事来办的规模,一家比一家庞大和热闹 。一场丧事办下来,动辄上几万元,甚至几十万元 。

你老农想不通,我一个平凡老夫更想不明白,现在人们的观念究竟怎么了?即使时代在变,但对逝者的悲伤不能变啊!虽然人的死是自然的事,难道亲人就不能为逝者痛苦几天吗?是不是有些家庭为了老人活着而痛苦?死了之后反而认为快乐呢?如果是这样,那么,这一类似的家庭就没有什么道德伦理可言了!

还有,更想不通的是,花了这么些钱(甚至有的是为了攀比而借下的钱)来办丧事,老年人在生前,子女为何舍不得给老人花呢?我那次去赴丧宴的这家,平时几个儿女就很少在老人身边 。老人依旧在农村,每天吃着粗茶淡饭、穿着破旧、住着几十年前的老屋 。子女却长时间居住在城市里,老人一去世,子女们反倒舍得花钱了 。

为此,真正的孝敬老人,子女必须趁老人还活着的时候,给他们吃好、穿好和住好;而不是老人去世之后,子女为逝者大操大办,更不能把丧事当成喜事来办 。所以,当地政府有必要去狠刹这股“丧事喜办”的不正之风!

其他网友观点我们老家即使老人100岁了走了孝子孝女也要哭丧,大多数人活着的时候子女都会孝顺,死后丧事视家庭的情况办得风光或从简 。就如我家送走了86岁的老爹,五年后送走了90岁的老妈[流泪][流泪][流泪][流泪][流泪] 。虽然都算高寿,但是我们兄弟姐妹都哭得非常伤心,连我嫂子都是真哭,她说虽然父母年岁都大了,但是真走了还是不舍 。作为儿女更是这样年岁再大的父母也是父母,走了是实在难舍 。父母在有来处,父母都走了我们就只剩归途了?[流泪][流泪][流泪][流泪][流泪] 。我们从简但不简陋的把父母送上了山 。我们虽然同处福建,但绝对不学福州或团闽南农村的陋习 。我一个福州闽侯县朋友95岁的奶奶去世,花费了两百多万举办葬礼,单舞龙舞狮跳舞唱歌的团队就请了十个,送葬队伍长达三公里 。送葬时间长达五小时,我担任他的录象摄影,害惨我了,手持摄像机快把我的手压断了 。这真是有钱烧的,我在送葬路上听到不止一次[呲牙][呲牙][呲牙][呲牙]

其他网友观点在如今人们的观念里,老人高寿自然死亡,称之为“喜丧”,但即便是喜丧也绝不等同于将丧事用办“喜事”的方式操办,说“丧事喜办”为怪象,一点不为过 。

“丧事喜办”的怪象,朴实的老农想不通是正常的,在我们的传统观念里,人死为大,可是人死了,无论是含笑而终,还是生病离世,对于死者的后代来说都是悲痛的 。也正因此,丧事有其不可改变的肃穆性,这种肃穆不是对死者的不敬,反而是大敬 。

去年腊月我奶奶过世,参加葬礼的时候,所有的人都保持沉默,神色凝重,一方面是对死者的缅怀,一方面是怕说多话触及死者子孙的伤心处,一方面表达自己的沉痛心情 。

文章插图

但如今有些农村却错误的理解了“喜丧”的含义,将丧事办成了“闹剧” 。

【农村“丧事喜办”怪象何时了?老农想不通,难道很值得高兴吗?】正所谓红白喜事,人们对于正常死亡且高寿的老人去世称之为“喜事”,但这种说法并不代表老人的子孙不再悲痛,心情不再沉重,不代表可以将丧事当成“喜事”来办 。

我生活的农村,从小到大经历了丧事操办的变迁,小时候人们大办丧事的方式,无非就是唱大戏,在死者灵台之前搭建戏台,连唱三天大戏,表达对死者的缅怀,而刚开始的大戏唱腔还属于悲伤,后来发展成为什么热闹唱什么,让村子里的人都知道这家人是大孝子,给父母大办丧事 。

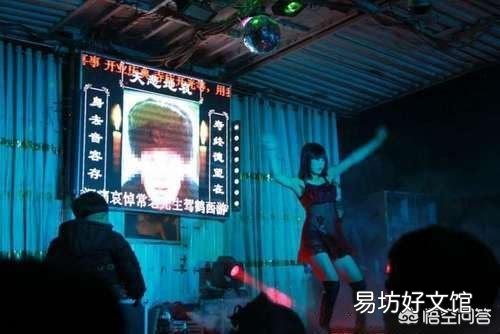

后来唱大戏已经不足以“博人眼球”,村子里办丧事甚至出现了跳摇头舞,美女穿着凉爽,跟随动感的音乐大跳摇头舞,看客众多,时不时冒出一阵掌声 。

再后来,农村的恶趣味进一步升级,出现了跳脱衣舞的节目表演 。丧事办到这个份上,其实已经很过分了 。可是近几年更过分的出现了,“大孝子”们纷纷请来专门的歌舞团,表演节目更加刺激,黄段子,隐形暗示,肢体暗示等等穷出不穷,而看台下的小孩子甚至还猛抬头想要一探表演者裙底,让人忍俊不禁 。

文章插图

以上就是我们村经历的“丧事喜办”变迁史,今年春节的时候,我们村有户人家给老人“办三年”,就请来一支丧事歌舞表演团,细节不再描述,表演内容时不时让人脸红,时不时让人捧腹大笑,有时候你不得不服,在农村无下限的恶趣味,确实可以达到哗众取宠的效果 。

而请歌舞团的“孝子们”需要的正是这种其乐融融的欢乐效果,美其名曰“喜丧” 。

其实在我看来这就是对“喜丧”的误解,以前喜丧吹唢呐都有人觉得不妥,现在直接突破下限,越走越歪,如果没有歌舞团正前方摆设的灵堂,我想任何人都感受不到这是在办丧事,还以为谁家结婚呢 。到底是什么原因导致了这种怪象出现呢?

文章插图

我认为,无非就是人们思想的转变,和农村大操大办丧事攀比成风的后果 。

在农村对于寿寝正终的老人,称为“喜丧”,人们总是想方设法制造出一种喜事的概念,通过大操大办,鞭炮齐鸣,锣鼓唢呐,歌舞表演来表达这种心情,这本就是不正常的,对于老人子女的悲痛原不该以此方式表达 。

对非自然死亡(如常年生病在床)的老人,则会默默举办丧礼,我奶奶去年腊月去世,就属于常年卧病在床,去世后在家中停丧了三天就默默埋葬了 。虽然没有请歌舞团表演,但依然举行了烟花演出和唢呐齐鸣 。

为什么呢?其实就是村里的攀比心理在作祟,觉得不大办就是不孝,就是对老人不敬 。而这种大操大办的丧礼在村里人与人之间攀比成风,你家唱大戏,我家就跳个舞,你家热闹我家要办的更热闹,仿佛这样才配得上“孝顺”的美名 。基于此,有些人甚至借钱都要将“丧事喜办”的热闹非凡 。

这种“丧事喜办”的怪象想要彻底解决也不是一朝一夕能够解决的,需要一个长久的过程 。

(文/阿冰)

推荐阅读

- 农村经常有来免费为六十岁老人照相的人,他们免费照相能赚到钱吗?

- 农村经常有人来收发霉的粮食,他们都用它去干什么?

- “好人花鲢”的称呼是如何得来的,如何和白鲢进行区分?

- 那些去农村承包山头搞养殖的人,现在怎样了?

- 为什么有些农村光棍竟会遭二婚女嫌弃?

- 在农村种植生姜,田间管理有哪些?

- 在农村里,自家养的鹅,草都吃到脖子上了,为什么还在吃?

- 妈妈年迈在农村无人照顾,而且不适应城市生活,你会怎么办?

- 农村土鸡卖那么贵,三四十元一斤,农民吃得起吗?

- 农村老家野外有很多野竹笋,为什么没人去摘?