文章图片

《中和月刊(全十二册)》,《中和月刊》社 编,北京图书馆出版社2007年9月版 。

旧式的家庭关系是紧密的,瞿宣颖与亲友走动频繁 。他对待亲友,干得最多的一件事,叫“序而刊之”(或“跋而刊之”):把对方的未刊著作找来整理,作序、题跋、题词、题签、编校……直至印刷 。他在《中和》月刊上开辟《超览楼藏耆贤书札》栏目,将家中所藏的郭嵩焘、俞樾书札等刊登出来 。共同出身于京师大学堂译学馆的名诗人黄濬被处决后,瞿宣颖将他的《花随人圣庵摭忆》从杂志上搜集起来,编纂成单行本并作序刊印 。此版的纸张奇缺,仅印一百部,为藏书界珍品 。据不完全统计,他为徐一士、张次溪、高伯雨、刘麟生等写过序;编校汪诒年纂辑的《汪穰卿先生传记》、燕谷老人《续孽海花》、连襟张其锽的《墨经通解》和《独志堂丛稿》,与表兄朱启钤共校姨父黄国瑾的《训真书屋遗稿》、校《贵州碑传集》等;为陈宗蕃《燕都从考》、张次溪《双肇楼丛书》、蔡正华《元剧联套述例》等题词;至于题写书名、刊名或自署更是平常 。他对个人著作,几乎都作自序或编序例,并请人题签 。历史的载体是文献和文物,文献最重要的是刊印 。旧文人的风气是他的生活日常,而另一方面,他也在留住历史 。

他与画家黄宾虹、齐白石相交甚好,另与陈衡恪、于非闇、陈半丁等相熟 。他写了《宾虹论画》《齐白石翁画语录》等文,以记录与黄宾虹、齐白石谈画的金句,使得当时的只言片语,成为后学中珍贵的圭臬 。1943年,年近七旬的张鸣岐来到北京 。张鸣岐(1875—1945)即张韩斋,清末时的两广总督,为广西的现代化做了不少实事 。此时做过总督的人在世者只有他和陈夔龙了 。瞿宣颖来听他谈前清旧事,并随问随记,作《记所闻于张韩斋者》,晚年又修改为《记张韩斋督部语》一文,收入《补书堂文录》 。两年后张鸣岐就逝世了 。

早在1931年在沪时,瞿宣颖便为丈母娘曾纪芬笔录了《崇德老人自订年谱》,为丈母娘的父亲曾国藩写了本《曾文正公传略》和若干文章,为老丈人聂缉椝的父亲聂亦峰的公牍出版题跋……亲戚中的重要历史人物,都被他捋了一遍(他这样的人在古代叫“肉谱”) 。就北洋政府的往事,他也写过《黎元洪复任总统记》《北洋政府内阁人物片段》等;就个人经历,有《故宅志》《塾中记》《解放十年中我的生活》等 。当时没有口述史的概念,但瞿宣颖有做口述史的意识 。口述史的整理者要在史学上不逊于口述者,能将口述梳理成文并校订正误,很见功力 。

北平竟然集中了那么多的“文化遗老”,他们支撑起五四运动以来旧文学的半壁江山 。瞿宣颖始终是旧体文学活动的组织者,正如他在五四时的《文体说》一文所讲:“欲求文体之活泼,乃莫善用于文言 。”他知新而不忘旧,继续让传统文学在其自己的轨道上前行至今 。

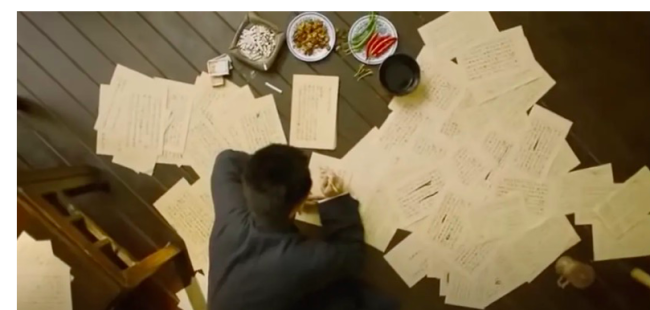

文章图片

电视剧《觉醒年代》(2021)剧照 。

存史之心

太史公有云:“昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈、蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也 。”而到了民国,瞿宣颖作掌故学,是为了什么呢?

我想,可能是为了“存史” 。

瞿宣颖生于清末,成就于民国 。他所面对的改朝换代,结束的不是有清一代,而是两千年来所有的帝王,是整个古代的生活细节 。中国从此没皇上了,那么有皇上时的一切都没用了 。没用之物,首选是抛进垃圾堆,而不是送进博物馆 。民国人不把晚清的东西当文物,越是当时的学者,越认为不值得进博物馆 。经亨颐曾认为要把故宫卖掉,清宫秘档也变成八千麻袋的废纸出售,激进者多有废中医、废汉字、废旧戏的言论 。改朝换代便是旧臣败家,新暴发户闪亮登场,京城八旗阶层败落,众多王公生活无以为继,哪顾得着存旧物?这便意味着历史中断 。更何况瞿宣颖笔下那些“杂史”——历史的边角料呢?

而瞿宣颖自幼家中来往,无不是逊清重臣;他所求学、交往的无不是宿儒;家中翻检出前人的旧纸,无不是郭嵩焘、康有为、岑春煊等一辈名士之间的通信手札 。他的掌故学有一半是天生而来的:自家和亲友即为半部近代史,任何旧事旧识都是写掌故的素材 。他有意识甚至是下意识地保存家族、亲友和个人的史料,好像是一位每天都为孩子拍照的父亲,也像任何东西都要搜集的收藏者 。四十岁时,瞿宣颖因兄丧,从河北省政府秘书长和河北省通志馆馆长的职位上辞职返京,客观上给了他编校先人著作的时间 。为了恪守母亲傅太夫人的遗命,他整理并刊印了线装铅印本的《长沙瞿氏丛刊》二十卷,包括瞿氏三代的文稿、家谱,特别是父亲瞿鸿禨的《超览楼诗稿》等,因为“苟不汇集刊行,实惟散失之惧”,“家谱与方志,皆为国史之根源” 。编国史所练就的功力,首先要用在编家史上 。

推荐阅读

- 上甘岭|血战上甘岭的虎将秦基伟

- 两弹一星|我和我的“两弹一星”父辈

- 老北京|老北京商业街旅游指南丨京华物语

- 侯仁之|确定北京建都时间,力保莲花池,每一个北京人都不应该忘记他

- 除夕夜|“日穷岁尽”的除夕夜 老北京人都怎么过?

- 北京|1898年,一个德国记者眼中的北京商业街

- 北京历史上有多少称谓?盘点北京在历代的称呼

- 中国“狐仙” 30年代北京城郊到处是狐狸精

- 老北京最著名的三大刑场 在场的人都震惊了

- 唐代女子爱女扮男装 穿衣风格新颖别致