人类为什么最聪明?剑桥大学团队发现了关键线索

文章图片

在万千生命中 , 人类有着独一无二的认知能力 。 为什么我们的大脑比所有其他生命都更加聪慧?这个问题充满了无尽的魅力 , 也吸引科学家从不同角度给出了答案 。 而现在 , 一项发表于《自然·神经科学》的研究从信息处理的角度提供了全新的观点 。

我们的大脑是如何处理信息的?随着研究的深入 , 我们对这个问题的理解也在不断变化 。 目前的理论认为 , 大脑是一个分布式信息处理系统:由紧密相连的不同“元件” , 也就是大脑区域构成 , 而这些不同区域之间的信息交互 , 则是通过输入和输出信号系统来实现 。

但这只是答案的一部分 。 在最新研究中 , 来自剑桥大学的研究团队将脑区之间的信息处理分解为两类 。 这时 , 我们与其他灵长类动物在信息处理方式上的差异 , 就部分解释了人类与众不同的认知能力的来源 。

让我们首先来看前文提到的第一种信息处理方式 。 这种方式存在于处理听觉、视觉与运动等信息的功能区 , 这些脑区依靠严格的输入与输出方式交换信息 , 这种方式确保了信息可重复、可靠的传输 。

以视觉为例 , 我们的眼睛接受到信息后 , 会将信息传至大脑后端的枕叶区域 。 但两只眼睛提供的信息在很大程度上是重复的 , 也就是说 , 大脑相应区域收到了大量“冗余”的信息输入 。 比如说 , 你只用左眼看见了一棵树 , 换成两只眼睛 , 看见的依然是一棵树 。 这种处理方式就被命名为“冗余”(也称“分享”)信息处理 。

冗余的存在显然是有意义的 。 它确保了信息的可重复性与可靠性 , 即使一只眼睛的信息出了问题 , 另一只眼睛也能将信息传给大脑 。 这种能力对于物种的生存至关重要 。 在这种情况下 , 不同区域间的连接有着固定的线路 , 就如同需要电话线的座机 。

但看到这里 , 你可能已经在想:两只眼睛看见的信息可不全是冗余的 。 这正是接下来要说的第二种情况 。 某些类型的视觉信息需要两只眼睛协作才能接收到 。 例如 , 一只眼睛能看见一棵树 , 但要知道它离我们有多远 , 则需要来自两只眼睛的信息 。

这就是不同于“冗余”的第二种信息处理方式:“协同”(或“互补”) , 即大脑不同区域构成的网络 , 实现了更复杂的信息整合 。

这种协同处理在支持更复杂认知功能(例如注意力、学习、工作记忆、社交等)的大脑区域中最为普遍 。 如果说“冗余”处理方式是座机 , “协同”方式更接近于移动电话 。 协同作用大量发生的区域 , 包括皮层前部与中部 , 这里整合了来自不同大脑区域的信息 。 因此相比于感觉与运动功能区 , 这些区域与大脑其他部分的连接更普遍、高效 。

那么 , 这两种信息处理方式的比重差异 , 是让我们脱颖而出的因素吗?

研究团队利用人类与灵长类近亲的脑成像与遗传分析结果 , 分析了协同这种通过复杂网络来构建信息的能力 , 在人类和灵长类近亲中是否不同 。

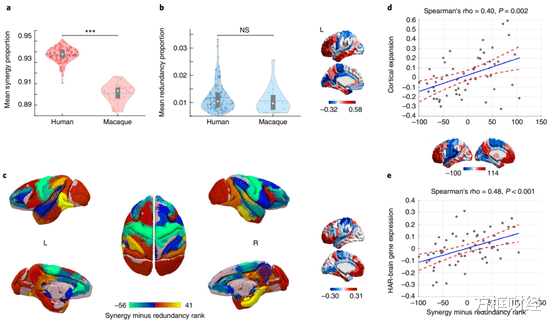

在脑成像对比中 , 研究团队的一个关键发现是 , 协同信息处理方式在人类大脑信息中的比例要高于猕猴大脑 。 而人类与猕猴的大脑对冗余信息处理的依赖程度相似 。

此外 , 这项研究还特别关注了两者在前额叶皮质区域的差异 , 这里是支持高级认知功能的脑区 。 研究显示 , 猕猴的前额叶皮质脑区中 , 冗余信息处理更为普遍;而人类则是协同信息处理占主导地位 。

伴随着演化的进程 , 前额叶皮质区域也发生了明显的扩张 。 对比人类与黑猩猩的大脑发现 , 相比于黑猩猩 , 人类大脑扩张更明显的区域 , 对协同处理方式的依赖程度也越重 。

随后的遗传数据分析也提供了更多证据:与协同信息处理相关的大脑区域 , 更有可能表达人类特有的基因 , 而这些基因与大脑发育与功能息息相关 。

【人类为什么最聪明?剑桥大学团队发现了关键线索】综合这些发现 , 这项研究指出 , 在灵长类向人类演化的进程中 , 新获得的脑组织可能主要用于协同信息处理 。 这种信息处理方式带来的优势 , 也让我们获得了远超近亲的认知能力 。 这个遗失许久的答案 , 也让我们距离完全理解人类的大脑与认知更进一步 。

推荐阅读

- 人类不该遵守“一夫一妻”制?科学家提出新观点:或导致物种灭绝

- 昆虫在琥珀里面万年不腐,为什么古人不用琥珀来做防腐?

- 爱因斯坦的预言要实现了吗?人类可以通过时空连续体实现超光速?

- 这颗钻石有8个地球那么大!NASA将爆照人类已知最贵的“钻石行星”

- 动物雌性会炫耀排卵期吸引雄性,为什么人类雌性却隐藏了排卵期?

- 在自然界中,大象为什么会强奸犀牛?

- 病毒学家严家新:人类对猴痘研究史已有40年,公众面临的风险很低

- 是谁创造了人类,人类的共同祖先又是谁,部分科学家怀疑是外星人

- 人类为何不再踏上月球?嫦娥四号附近发现奇怪“石碑”,是真的吗

- 人类真的无法走出太阳系?探测器飞到178亿千米时,遭遇“火墙”