文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章重要内容

中国科学院长春应用化学研究所王利祥研究员课题组总结了空间电荷转移高分子荧光材料的研究进展 , 围绕空间电荷转移效应的实现途径、发光特性调控及其器件应用三个方面 , 论述了电子给体与电子受体在非共轭高分子骨架中空间相互作用的调控途径及其对发光颜色、发光效率和电致发光性能的影响规律 , 同时分析了空间电荷转移高分子荧光材料未来发展面临的机遇和挑战 。

文章背景

高分子荧光材料既具有有机小分子荧光材料丰富可调的发光特性 , 又具有高分子材料的优异溶液加工性能 , 是发展溶液加工型有机发光二极管的重要材料体系 。 自1990年聚对苯乙烯撑的电致发光现象被首次报道以来 , 高分子发光材料已历经三十余年发展 , 形成了以高分子荧光材料、高分子磷光材料和高分子热活化延迟荧光材料为代表的三类材料体系 , 其中具有热活化延迟荧光(TADF)效应的高分子发光材料能够通过反向系间窜越将三线态转变为单线态激子而发光 , 从而实现100%的器件内量子效率 , 因而突破了传统高分子荧光材料仅能利用单线态激子发光的限制 , 代表了低成本、高效率高分子发光材料的未来发展方向 。 但是 , 目前高分子热活化延迟荧光材料主要集中在电子给体与电子受体采用共轭结构连接的高分子体系 , 发光本质来源于给体与受体之间的化学键电荷转移(through-bond charge transfer TBCT) 其分子设计面临两方面的挑战 , 一是给体与受体采用共轭结构连接使得电子云重叠程度较大 , 导致单线态-三线态能级差较大 , 不利于反向系间窜越和TADF效应的实现;二是共轭结构易于导致发光光谱红移 , 不利于获得蓝光 。 因此 , 从分子设计的角度 , 需要发展高分子荧光材料的全新设计策略来通过TADF效应和三线态激子的有效利用实现器件内量子效率的提升 。

文章概述

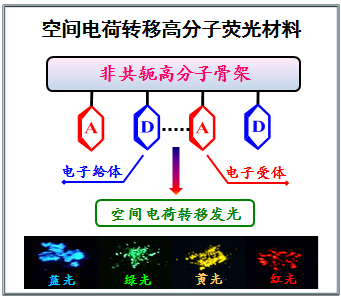

有别于经典的化学键电荷转移高分子荧光材料 , 中国科学院长春应用化学研究所王利祥研究员课题组于2017年提出了“空间电荷转移高分子荧光材料”的设计概念 , 通过采用非共轭高分子骨架实现电子给体与电子受体的空间π-堆积排列 , 发展了具有空间电荷转移(through-space charge transfer TSCT)效应和TADF效应的高分子荧光材料(图1) , 既能够实现蓝光发射 , 又具有高反向系间窜越速率常数和低效率滚降特性 。 通过采用三种不同的分子骨架(聚苯乙烯、聚降冰片烯和树枝状分子)对空间相互作用进行调控 , 实现了发光颜色的调控和发光效率的提升 , 不仅突破了蓝光高分子荧光材料器件效率偏低的瓶颈限制 , 而且实现了红绿蓝三基色发光和白光发射 , 成为发展高分子荧光材料的新途径 。

图1 空间电荷转移高分子荧光材料

近期 , 该课题组发表了题为“空间电荷转移高分子荧光材料”的专论 , 围绕空间电荷转移效应的实现途径、发光特性调控及其器件应用三个方面 , 总结了空间电荷转移高分子荧光材料的研究进展 , 重点讨论了给体与受体空间相互作用的调控途径 , 包括给体与受体的强度与平面性、作用距离与排列方式以及多重给/受体结构对发光颜色、发光效率和电致发光性能的影响规律 。 同时分析了空间电荷转移高分子荧光材料未来发展面临的机遇和挑战 , 并从材料与器件的角度对其未来研究进行了展望 。

上述工作以专论形式即将在《高分子学报》2022年第7期“高分子优秀青年学者专辑”印刷出版 , 论文通讯作者为中国科学院长春应用化学研究所邵世洋副研究员和王利祥研究员 。 该工作得到国家基金委优秀青年科学基金和中国科学院青年创新促进会“优秀会员”项目的资助 。

邵世洋 副研究员

邵世洋 , 男 , 1985年生 。 2006年 , 武汉大学获学士学位 , 2012年 , 中国科学院长春应用化学研究所获博士学位 , 2012年至今 , 长春应用化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室工作 , 历任助理研究员和副研究员 。 2013年获中国科学院优秀博士学位论文奖 , 2015年入选中国科学院青年创新促进会会员 , 2019年获中国科学院青年创新促进会优秀会员资助 , 2021年获国家自然科学基金优秀青年科学基金资助. 主要从事有机高分子发光材料的合成化学与性能研究 。

推荐阅读

- 【科学强国】郑作新:与鸟儿同行

- 人类的终末挖洞行为

- 10年时间,科学家释出迄今为止最详细的月球地图

- 克里卡廖夫:上太空后遇苏联解体,无法返回地球,后来如何?

- NASA才说建ufo团队,日本上空就现不明黑色物体!究竟是什么?

- 这种生物用五亿年证明一个道理:“只要足够废物,就没有天敌”

- 为什么有些动物会与不同的物种交配?

- 如果不穿宇航服,人在各大星球上能活多久?对比数据惊人

- ?科学家:证实人类中耳由鱼鳃演变而来