文章图片

文章图片

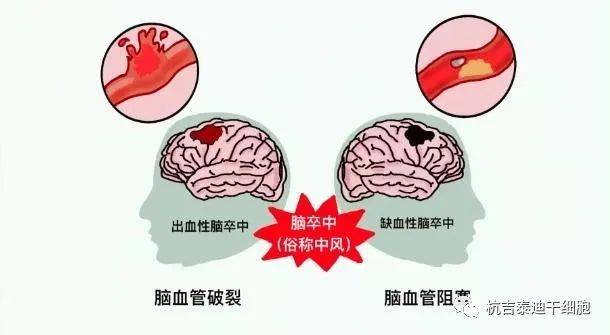

近40年来 , 脑卒中在发展中国家的发病率日益增高 , 其中脑梗死占80%~85% 。 急性脑梗死可致缺血部位供血量急剧减少 , 导致神经元、神经胶质细胞及血管内皮细胞等坏死 , 随后产生炎症反应 , 血脑屏障破坏 , 炎性介质浸润 , 造成不可逆损伤 。

静脉注射重组组织型纤溶酶原激活剂(rtPA)是目前公认唯一可用于治疗缺血性脑卒中的方法 , 但它具有严格的时间窗限制 , 也不能刺激神经修复和再生 。

动物实验表明 , 脑缺血缺氧可刺激内源性神经干细胞增殖 , 并向缺血损伤迁移分化 , 进行神经修复 , 但这种自发修复作用非常有限 。 因此如能应用外源性干细胞植入治疗脑梗死 , 有可能获得更好的疗效 。

干细胞治疗脑梗死的机制促进神经再生:实验证明干细胞移植治疗可改善脑梗死小鼠的神经功能 , 主要是通过减少神经变性、抑制胶质瘢痕形成、促进内源性神经再生、稳定血脑屏障等来实现的 。

Hassani等发现正常情况下内源性神经元可少量再生 , 脑梗死使这一作用有所增强 , 移植神经干细胞可使这种增殖活动持续增强 。 移植的干细胞还可适应梗死后微环境 , 分泌多种组织营养因子、调节免疫反应 , 促进内环境的稳定 。 干细胞移植可提高脑源性神经营养因子、成纤维细胞生长因子、血管内皮生长因子等的浓度 , 促进组织重塑和功能恢复 。

抑制炎症反应:Bacigaluppi等证明 , 神经干细胞可通过抑制炎症反应来减少迟发性神经元变性 。 干细胞分泌的神经因子也可调节梗死后炎症反应 。 利用干细胞移植来治疗脑梗死 , 有可能促进内源性神经再生、脑组织自身修复 。

其他作用:Fischbach等研究表明 , 移植的干细胞可通过感知不同的微环境信号、向特定损伤部位迁移、整合输入信号、执行复杂反应来保护并重塑受损的脑组织 。

Weick等研究表明人类胚胎干细胞衍生的神经元有助于神经网络的信息处理 , 进一步促进神经网络的形成 , 这是通过接收突触后电信号并整合突触功能来实现的 。

干细胞治疗脑梗死需解决的问题移植时间、移植方式途径的确定

移植时间研究显示 , 脑梗死后24h干细胞治疗比1h后治疗更有利于改善大鼠的神经功能 , 减少梗死面积 。 大量动物实验研究表明 , 脑梗死非急性期进行细胞移植也可起到促进神经保护、改善神经功能作用 , 并且这一作用可持续较长时间 。 移植时间不同 , 移植细胞所起的作用也不同 。

Darsalia等发现 , 梗死后48h移植较6周后移植细胞的生存率增高 , 但延迟移植不影响细胞的迁移、分化及增殖 , 后者生存率的下降可能与梗死后期体内炎症反应有关 。

Rosenblum等于大鼠脑梗死后不同时期采用动脉移植细胞疗法治疗 , 发现梗死后3d治疗细胞迁移效果最佳 , 早期移植细胞多分化为星形胶质细胞 , 而晚期移植细胞大多分化为神经元 。 早期治疗主要是促进神经保护 , 非急性期治疗可提高内源性修复 , 促进血管和神经发生 。

移植方法:研究较多的移植方法包括局部注射、血管内注射及鼻内注射 。

局部注射有利于干细胞大量聚集 , 分泌大量生长因子 , 但需考虑侵入性操作的安全性及副作用 , 最近的研究证明其有效性也值得怀疑 。

血管内注射不但容易给药、微创 , 而且可使干细胞广泛分布 , 因而可广泛分泌神经保护、免疫调节因子 , 但通过这种方式进入脑内的细胞少 , 产生直接作用的细胞数量有限 , 另外血管内细胞聚集可产生栓塞 , 还可使脑血流量减少导致小卒中 。 微导管注射法旨在解决这些问题 ,它在小样本量试验中被证明治疗脑梗死是有效且安全的 。

鼻内移植为近年来新兴的移植方式 , 它避免了侵入性操作和血管内移植的弊端 , 可使移植细胞穿过筛板迁移至整个前脑 , 虽然其具体作用机制仍未阐明 , 但现已证明鼻内移植干细胞对脑梗死治疗是有效的 , 具有很好的应用前景 。

干细胞移植脑梗死的安全性

Feng等使用猕猴验证颅内注射干细胞治疗脑梗死的安全性 , 发现实验动物可产生炎症反应及局部组织坏死 , 但随时间的推移 , 损害逐渐自行修复 。

推荐阅读

- 白鲟正式宣布灭绝,已在地球上存活近2亿年,为什么不人工养殖?

- 间充质干细胞治疗神经免疫性疾病的临床研究

- 蚁群没有指挥官,是如何决策的?新研究:它们的行为就像神经网络

- 交配明明是为了繁衍后代,为何雄性海獭,还要将雌性折磨致死?

- 怀胎时间最长的动物排行

- 法国:潘多拉魔盒已被打开,全球都在等待中国公开此项技术

- 男人为什么“好色”?科学证明,原来男人拥有两颗“大脑”

- 浅析亚里士多德的灵魂观,人的灵魂中最低级的是植物灵魂或营养灵魂,人是实体的形式意味着灵魂是有朽

- 南极天空变成粉红色,怪异霞光取代“极夜”, 为什么会这样?