袁绍实力远胜于曹操,为何袁绍没有挟天子以令诸侯?

“挟天子以令诸侯”是曹操下的一手妙棋,通过将汉献帝紧紧的攥在自己手里,曹操使自己在道统上占据了制高点,吸引了大量地方实力派和忠于汉王朝的士族投奔 。比如,在第一次收伏吕布的过程中,曹操就很好的利用了汉献帝这张牌 。

文章插图

“太祖(曹操)又手书厚加慰劳布,说起迎天子当平定天下意… …布大喜… …答太祖曰: 布获罪之人,分为诛首,手命慰劳,厚见褒奖… …布当以命为孝 。

从这段话可以看出,曹操正是利用了吕布好大贪功的特点,让吕布归顺于他,并许诺吕布迎接天子,平定天下的功劳 。这点吕布当然是无法拒绝的,当即答应了 。随后曹操马上派奉车都尉王则为使者,带着汉献帝的诏书(当然这诏书肯定是曹操批量复制的),还带了个平东将军大印,来和吕布结盟 。曹操的怀柔加上天子的美封,使得吕布很快入就归顺曹操了 。虽然吕布日后又反叛,但是在曹操专心对付袁绍期间,吕布并没有给曹操捣乱,后来也没有和袁术联手抗曹,曹操回过手来,很快就打败了吕布 。

文章插图

《三国志·魏志·桓阶传》载:

“阶说其太守张羡曰: 曹公虽弱,仗义而起,救朝廷之危,奉王命而讨有罪,孰敢不服 。今若举四郡、保三江,以待其来,而为之内应,不亦可乎? 羡曰:善! 乃举长沙及旁三郡以拒(刘)表 。”这样,曹操又靠着汉献帝吸引了长沙张羡的归附 。后来贾诩劝张绣归顺曹操,用的理由也是“奉王命”:

“绣曰: 袁强曹弱,又与曹为雠,从之如何? 诩曰: 此乃所以宜从也 。夫曹公奉天子以令天下,其宜从,一也… …夫有霸王之志者,固将释私怨,以明德于四海,其宜从,三也 。愿将军无疑! 绣从之,率众归太祖(曹操)” 。不仅各地军阀归顺曹操,士人们也冲着朝廷的名号,纷纷投奔曹操 。在曹魏阵营里,就有这么一群人,他们虽然在为曹操做事,但是心里却是忠于朝廷,忠于皇帝的,代表人物就是荀彧 。

文章插图

可见,在东汉末年,群雄争霸的前期,曹操靠着汉献帝这张牌,赚取了大量的利益,名利双收,势资兼得 。于是傲视群雄,消灭了袁家兄弟,最终一统北方 。

既然汉献帝这么好用,那么为什么袁绍放弃了这张好牌,而把机会给了曹操呢?要知道,最开始袁绍完全有机会先曹操一步迎回汉献帝的 。这其中的原因,我认为有以下几点 。

一袁绍一开始想的就是“代汉”东汉末年,经过持续的大动乱之后,天子的威严扫地,成为军阀手中的傀儡玩物 。但是,在具体如何对待汉献帝这个问题上,各个军阀的态度不一 。而袁绍想的就是,不理汉献帝,代汉自立 。

东汉末,乱局伊始,袁绍发现本人字号“本初”与汉献帝年号“初平” 暗合,袁绍认为这是上天的旨意 。这时候,袁绍心里就萌发了代汉之心 。

汉朝时期,流行五行天命之说 。击败公孙瓒夺取幽州后,袁绍渐露不臣之心,私下授意主簿宣扬汉之赤德已尽,而袁氏为土德之后裔,这就明白无误地向天下宣示: 袁氏应当顺

应天意,代汉称帝! 不过,袁绍军府僚属对主簿之说大加痛责,斥之为“妖妄” 。这时的袁绍还不敢明目张胆的篡位,不得已杀掉自己的亲信,来掩饰自己不臣之心 。

文章插图

二袁绍认为迎回汉献帝,反而会束缚自己手脚

作为当时北方重要的一方势力,袁绍集团早就有谋士如田丰、沮授等认识到汉献帝的政治价值,提议迎汉献帝至邺城,挟天子以令诸侯,获取政治优势 。不过也有人如淳于琼等反对,认为若迎接汉献帝,动辄请示,容易造成政治上的被动,优柔寡断的袁绍拒绝迎接汉献帝 。袁绍的考虑是,群雄并起,天下大乱,汉室不可复兴,东汉天子威权丧失,已经没有多少利用价值,若迎接汉献帝,反而束缚了手脚 。在袁绍看来,自己在新一轮政权争夺战中已处于有利地位,若把汉献帝迎奉到邺城,将来若行废立之事必获

不义的骂名,若弃置汉献帝,兼并天下而自立,可以省去很多麻烦 。基于这样的判断,袁绍在内心已经放弃挽救东汉王朝的努力,已经放弃蒙尘在外的汉献帝,自己欲通过武力争夺而得天下 。

文章插图

事实上,袁绍的考虑也是有一定道理的,曹操通过控制汉献帝,给自己赚足了政治利益,但也麻烦不断 。许昌方面,以汉献帝为首的朝廷势力从来没有停止过对曹操的反抗,暗杀事件层出不穷,搞得曹操整天疑心疑鬼 。在击败袁绍之后,曹操的势力越来越大,各方势力对他囚禁汉献帝的做法也越来越不满,而他也慢慢由汉相变成了汉贼,背负了政治骂名 。

结语就像袁绍历史对袁绍的评价一样“为人外宽内忌,好谋无断,有才而不能用,闻善而不能纳”,袁绍没有接纳汉献帝,可谓是一大败笔 。他只看到了汉献帝给他带来的坏处,却没有看到其中巨大的政治利益 。代汉之心过早的显露,其实,以他强大的实力,再加上袁家四世三公的明望,如果他能像曹操一样接纳汉献帝,天下英豪还不都投奔他 。到那是,没有任何一股势力对他有威胁了,汉献帝只有一个虚名而已,取而代之还不是早晚的事 。说到底,袁绍还是太贪图虚名了,没有雄才大略 。

其他网友观点今天我们众口一词,似乎都看清楚了“挟天子以令诸侯”的好处,实际上,这玩意是把双刃剑,用不好也会伤着自己 。在逢迎天子这件事上,不光毛玠、荀彧看出了门道,袁绍阵营中的沮授也看出了其战略意义,并且郑重地向袁绍作了阐述 。袁绍之所以犹豫,就是看出了其中的两面性,犹疑之间,被曹操得了先手 。

文章插图

奉迎汉献帝始末

董卓死后,原本精诚团结的两大下属李榷和郭汜,最终在政治斗争中,走向了狗咬狗的局面 。俩人为了挟持皇帝,以取得主动性,大打出手,在长安城里相互攻伐数月,导致京师数万人丧生,城里到处都是废墟 。

汉献帝在董承的策划下,摆脱了李郭二人,逃出长安,一路东行,于建安元年七月,回到东汉旧都洛阳 。

洛阳这个曾经的繁华都市,被董卓撤离前一把大火,毁成了废都 。君臣一行比乞丐还要惨,只能哆哆嗦嗦挤在墙角下御寒,没吃的,只能四处挖野菜充饥 。这些士大夫们哪干过这活,结果,很多人被饿死 。

这个消息很快被各地军阀得知 。

文章插图

曹操阵营中,先后有荀彧和郭嘉都向曹操提出建议,赶紧迎奉天子 。第二个月,曹操率领一队人马到达洛阳,为汉献帝君臣带来了粮食 。九月,曹操将汉献帝君臣,带到自己的领地许县(后改名许昌),并自认大将军,从此一举控制了汉献帝 。

此时,袁绍在干什么?他在为迎还是不迎犹豫不决!

沮授的反应比谁都灵敏,他在头一年,汉献帝刚刚出逃长安,就开始再三劝袁绍奉迎天子 。一直劝了大半年,袁绍就是不行动,原因是有不同的声音,郭图和淳于琼不同意沮授的看法,向反方向拉袁绍 。

直到曹操已经把汉献帝迎入许昌,他依然打摆子似的,持续摇摆 。

“挟天子以令诸侯”的两面性

文章插图

皇帝在手,自己瞬间从军阀变身朝廷的正规军,这个政治资本,不是花钱能买来的 。道义上的制高点,使曹操从此化作正义的代表,在军阀割据的年代,这杆大旗虽做不到所向披靡,至少可以让军阀们有所顾忌 。

更重要的是,旗帜虽破,却可以招揽天下仕子 。曹操手下之所以人才济济,不光是曹操个人的魅力,还有一大堆人,就是奔着汉献帝,这个看似无用的招牌来的 。比如荀彧叔侄、司马家族等 。这些士族阶层,有一个根深蒂固的忠君思想,军阀横行的时代,他们只能跟着皇帝的龙旗跑 。

手上掐着皇帝,可以以皇帝的名义,对各大军阀下达命令,请问军阀们怎么办?听还是不听?听,你就得被曹操牵着鼻子走,不听,你就是大逆不道,违抗圣旨 。能够左右逢源的,只有躲在汉献帝身后的曹操!

文章插图

如此明了的政治账,郭图和淳于琼为什么会看不清?其实也不是,他们反对的理由,那也是掷地有声 。

首先,他们认为汉室已经不可救药,迎天子就是在做一件违背基本规律的事 。这话没错,事实上汉室就是没救得了,天意不可违,迎奉天子就是逆天而行 。

其次,他们认为现在的格局是逐鹿中原,天子是累赘 。这话说的也没错,满天下早已经是军阀割据,都在追着那头无主的野鹿打,你手上供着个天子,那么你就是承认天下还有主,那头鹿就不是野鹿,是汉家的,请问你有什么资格逐鹿中原?奉天子就是自找累赘 。

最后,天子在,是你听天子的,还是天子听你的?这个问题最严峻,你听天子的,甘心吗?有谁没事给自己找个爹管自己!让天子听你的,那你就失去道义,你就是逆臣,天下人正好找借口打你 。如此你手上供的不是什么宝,而是烫手的山芋 。

文章插图

所以,袁绍很犹豫,迎也不是,不迎也不是,在摇摆中失去了机会 。

袁绍的真命天子其实,袁绍心里是不情愿迎奉汉献帝的,其中的缘由,除了郭图和淳于琼的几条,还有一条理由他没说出口 。这条理由就是,汉献帝是董卓立的,原来的皇帝被董卓废了 。

原来的皇帝叫刘辨,是汉献帝刘协的异母哥哥 。刘协是庶出,生母叫王美人,刘辨是嫡出,生母是何皇后 。但汉灵帝偏爱王美人,何皇后几次下药想使王美人堕胎,却没有成功 。刘协出生后,何皇后竟然毒杀了王美人 。

本来,汉灵帝是想废掉刘辨,改立刘协为太子的,可惜何家势力太强,他做不到 。董卓进京后,发现刘协的才华与胆识,远在那个带着皇冠的喏喏小子刘辨之上,于是就废掉了刘辨,改立刘协为帝,即汉献帝 。

文章插图

董卓此举无疑是为了树立自己的权威,但却惹翻了一个人——袁绍!

袁绍为什么反对,他是大将军何进的心腹,何进即何皇后的哥哥,刘辨的舅舅 。也就是说,袁绍是皇帝刘辨的心腹阵营,尤其是何进已死,刘辨对袁绍的倚重会更大 。现在董卓一下子把袁绍的根给砍了,你说袁绍是什么心情 。

袁绍跟董卓当场拔剑相向,差点在大殿上直接格斗 。回到府中,袁绍自知逃不过董卓的报复,赶紧逃出京城,开始了军阀生涯 。

作为死敌立的皇帝,袁绍刚开始不承认,后来刘辨被董卓毒杀,袁绍才迫不得已承认了汉献帝 。虽然汉献帝跟袁绍并无过节,但在袁绍心里,对汉献帝总是有个疙瘩 。

奉迎这个不是自己心目中的真龙天子,袁绍心理关过不去 。

文章插图

两大阵营两个格局

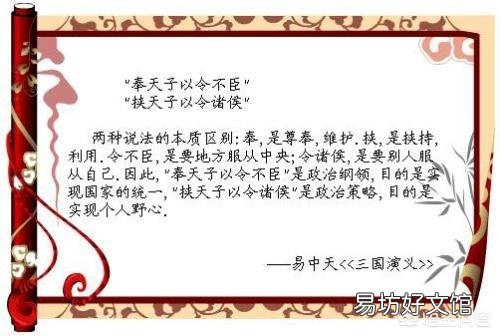

其实,奉迎天子的主张,早在汉献帝未逃离长安之时,就有人提出来了 。这个人叫毛玠,曹操的一名从事 。他的原话是:“奉天子以令不臣!”

毛玠说这句话的时间,在初平二年,那时候曹操刚刚获得兖州,挖到人生的第一桶金,汉献帝也尚在长安 。毛玠的这个建议,被易中天先生称为“毛玠版的《隆中对》”,对曹操的未来具有战略指导意义 。

荀彧对曹操的建议,原话是:“奉主上以从民望 。”其实,他所谓的“民望”,就是士人的愿望,不是老百姓的意见,老百姓从来就没有发言权,能够左右天下舆论的,就是这些士族阶层 。

荀彧的话为什么能代表士族阶层?因为他就是士族阶层的重要代表 。他认为,左右天下的最重要力量就是士族,曹操只有抓住了士族阶层的心,才有可能取得舆论的支持,才能网罗更多的人才 。

文章插图

同样是奉迎天子,毛玠的“奉天子以令不臣”,站在皇权的高度,指明了未来天下争霸的战略指导思路,可谓高屋建瓴 。荀彧站在天下人心向背的角度,指出了未来争霸的核心支持力量,可谓一针见血 。

沮授也是在说奉迎天子,他的话却是:“挟天子以令诸侯 。”很明显,他的立足点在“己”,也就是自己一亩三分地的私利,天子,只是他们实现私利的工具 。

立意高下,境界高低,泾渭分明!

难怪袁绍不是曹操对手,他们帐下谋士的层次差别太大,一个是站在天上看人间,一个是趴在地上望星空,蛙与天鹅的视野无法共语,虽然表面的差异仅仅几个字 。

文章插图

不过,荀彧其实最早投靠的就是袁绍,而不是曹操,像荀彧这种情况的人还有很多,也就是说,根子上,还是袁绍的格局比不上曹操,袁绍才是那只蛙,曹操才是那只天鹅 。

就以郭图和淳于琼的理由来说吧,曹操何曾没有想到过,他为什么没有像袁绍那样犹豫不决呢?高度不一样,格局不一样,他能听出毛玠和荀彧建议的背后含义,其它的还是理由吗?曹操能听得出,袁绍听不出,这就是俩人差距之下的不同选择!

文章插图

其他网友观点

文章插图

其实袁绍原本也有机会迎献帝,挟天子以令诸侯的,他的谋士沮授早就建议他迎献帝,但袁绍没有干 。

【袁绍实力远胜于曹操,为何袁绍没有挟天子以令诸侯?】为什么呢?原因其一,袁绍跟汉献帝关系一向不好,袁绍最先挂靠的就是何进,也就是汉少帝刘辩的一方 。他打心眼里是瞧不上汉献帝的 。董卓废少帝立献帝,袁绍就表示过反对 。离开洛阳后,袁绍当时就想拥立立幽州牧刘虞 。可见,他认为董卓拥立的汉献帝就是一个水货 。不具备正当性 。

原因之二,袁绍确实没有迎献帝的必要 。曹操之所以要迎,那是因为他本身的声望不足,是一个太监的后人,而袁绍四世三公,早就已经是士人领袖,酸枣盟主 。当时威震河北,从者如云,他不需要扯汉献帝这面大旗 。

所以,当沮授让袁绍迎献帝时,其他谋士就表示不妥 。郭图、淳于琼就说,大哥你已经很牛了,如果把天子迎过来,动不动就要给他打报告,如果听他的,那你的权威就要受到损害,如果不听他的,那就是拒命,这不是好主意 。

听起来也是有道理的 。但袁绍没想到控制了汉献帝,自己就控制了舆论,自己是听从还是抗命,还不是自己说了算 。而如果在别人手里,他说你抗命,那你就是抗命了 。

而且就算汉献帝对袁绍没用,但如果对自己的竞争对手有用,那也应该抢过来 。

所以,沮授说:若不早图,必有先人者也 。夫权不失机,功在速捷,将军其图之!

可惜袁绍没有想到这一点,以为自己不用就没事了,忘了战场上的东西,自己不用,也应该毁掉,免得资敌 。

另外,袁绍也实在没空,他正在跟公孙瓒血拼,抽不出精力来迎献帝 。而迎献帝也不是说迎就迎的,这里面需要高超的统战手腕,比如跟韩暹、杨奉打好关系 。

这一点上,曹操又比袁绍要方便得多,一是曹操这个人能伸能屈,敢忽悠,利用就近吃饭的机会把汉献帝骗了过来,而袁绍自持名门之后,帅哥一个,当然不太愿意像曹操一样服软又使诈,而且他又离得远,所以就算他去,也未必成功 。

而等曹操把汉献帝迎过来,声势大涨,而且汉献帝很快就给了袁绍一个公开批评,说他:地广兵多而专自树党,不闻勤王之师而但擅相讨伐 。

文章插图

搞得袁绍连忙写检讨 。

这时候,袁绍这才发现自己走宝了,想让曹操把天子送到鄄城 。这个地方离袁绍很近 。曹操当然不会这么傻,自然不会理会他 。

那曹操迎献帝是不是他战胜袁绍的重要原因呢?

应该不是,枪杆子里出政权,汉献帝其实就是一个政治宣传工具,但袁绍同样可以反宣传,清君侧嘛 。

推荐阅读

- 强大的袁绍为什么会被曹操击败?

- 《水浒传》中的“铁笛仙"马麟实力怎么样?

- 水浒四大寇实力如何排名?

- 《水浒传》中的“百胜将”韩滔和“天目将”彭玘”实力如何?

- 《水浒传》中马军五头领的实力是怎么排的?

- 《水浒传》中的“没面目”焦挺的实力如何?

- 马超与许褚相比谁的实力更胜一筹?

- 小说《水浒传》中的毛头星孔明和独火星孔亮二人的武功实力如何?

- 《水浒传》中的黄信,因何绰号“镇三山”?实力怎样?

- 小说《封神演义》中,作为吕岳四大门徒之一的杨文辉实力不凡,因何被韦护的降魔杵打死?