文章图片

文章图片

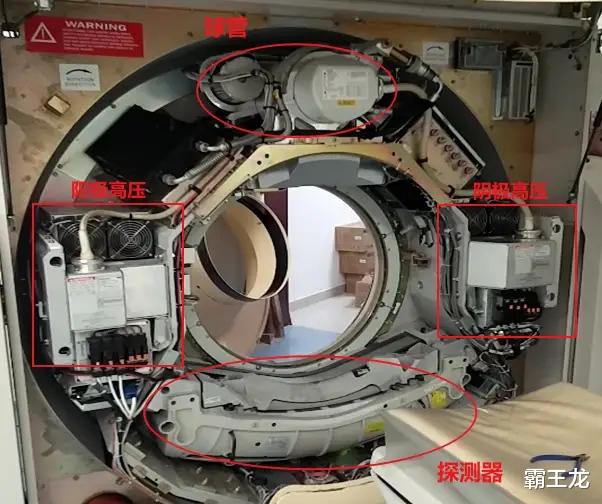

原来CT机内部在高速旋转 , 转一圈仅需0.24秒 , 感觉要起飞了 , 上千个零件都没甩出来 。 CT机上最贵的部件就是探测器 , 材质是企业的机密 , 一小块就几万元 。 没有外壳的CT你敢躺进去吗?CT采用滑环技术使球管围绕人体旋转 , 以达到将人体数据分割的效果 。

目前去做一次CT最少也得300元 , 多的能达到1000元 , 按照螺旋层数可以分为16排螺旋CT、64排螺旋CT、256排螺旋CT、320排等 , 排数越高价格越贵 。 X射线有一定的辐射 , 核磁共振就没有辐射 , 因为根据氢原子的含量及其它特性成像的 。 X线摄片、CT、磁共振成像都得有 。

1969年英国电气工程师、放射学家豪恩斯费尔德G.N成功设计出第一代CT机 , 1972年投产问世 , 因为贡献重大 , 获得1979的诺贝尔奖金 。 这种机器不同于X线成像 , 首先经过电脑处理得到重建图像 , 而不是模拟成像 , 所以也是数字成像的先河 。

CT全称为计算机断层扫描 , 或计算机X线断层摄影机 , 利用精准的X线束配合灵敏度极高的探测器 , 一起围绕人体的某部位高速旋转 , 进行断层扫描然后在电脑上成像 。 除了用X射线 , 还可以是γ射线、超声波等 。 人体不同的组织对X射线的透过和吸收率完全不同 , 所以一些射线被组织吸收 , 一些射线穿过人体被检测器接收 , 从而产生图像 。

人体组织吸收射线的值就是密度用Hu表示 , 比如水是0Hu , 骨头是1000Hu , 空气是-1000Hu , 人体中密度不同的各种组织数值一般在-1000-2000之间 。 软组织吸收系数接近于水CT值均为0Hu左右 , 但是每个软组织吸收率还是有细微差别 , 比如脑、脊髓、纵隔、肺、肝、胆、胰 , 还是可以通过CT分辨出来 , 这就是它的优点 。

CT比X线图像密度分辨力更高 , 就算人体软组织的密度差别极小也能分辨成像 。 所以在看CT成像是有很多黑、灰、白等色调 , 就是用不同的灰度反应不同的组织 。 比如人体的骨骼最硬 , 所以显示出白色区域 , 表示吸收了大量射线 , 也就是高密度区域 。 而肺部因为有大量空气所以会呈现出黑色 。

为什么CT要高速的旋转呢?因为CT机围绕人体旋转能进行360°照射切片 , 这样就是一组数据矩阵 , 而不是单一的切片 , 通过这些数据就能还原出不同组织的衰减系数 。 如果是正常的人体组织就是均匀的衰减系数 , 一旦发生病变 , 比如长了东西或者发炎等就会出现不同的衰减系数 。 医生就是靠这些观察病灶的 , 所以CT要转起来 。

1972年世界上第一台 CT , 因为个头很小只能用于颅脑检查 , 仅用了2年就造出了全身CT , 能够检测人体的胸、腹、脊柱和四肢等部位 。 目前的CT机内部的控测器已经高达2400个 , 环状排列好后固定不动 , 仅仅是把X射线管高速围绕患者旋转 , 所以图像质量更好 。

为跳动的心脏准确成像还是有难度的 , 因为它并不像四肢是可以固定的 , 它在不停的跳动 , 并且CT的断层“视野”很窄 , 就像通过门缝拍摄极速通过的汽车 , 拍普通器官都需要好多张才能拼成一副 , 因为速度和视野的限制 , 给跳动的心脏准确成像一直是很难的 。

但是第5代的CT机把扫描时间缩短到50毫秒 , 就能精准为心脏扫描了 。 CT先把电子枪发射的电子束射向环形钨靶 , 然后排列成一圈的探测器接受信号 , 仅用0.33秒就能获得人体64层的图像 , 对跳动的心脏成像已经不成问题 。

为什么进口CT机那么贵 , 主要贵在探测器上 , 它的作用就是接收X线并将其转换为电信号 。 这种探测器的1个就需要几万元 , 如果是320排CT探测器要上千万元 , 所以大医院才舍得买高端的CT机 。 320排指的就是CT扫描机探测器的阵列数 , 排数越多探测器越宽 , 每次扫描完成的宽度也就越大 。 可以算一下320排探测单元 , 每排0.5毫米 , 正好是160毫米 , 所以一次扫描就能覆盖一个人的心脏 。

【发明CT机的真是个人才】

目前CT机一般都是国外进口的 , 品牌如GE、西门子、飞利浦、东芝等 , 这些品牌的共同点就是对探测器的材质严格保密 , 比如GE把探测器晶体命名为“宝石” , 西门子命名为“独有光子晶片” 。 所以这才是CT机企业的最高机密 , 还好我们已经有了自己生产的CT机 。

推荐阅读

- Nature重磅:艾滋病治疗最新进展!新疗法有望长期控制病毒水平

- 科学家发现神秘天体逼近地球,列举4点神秘现象,是外星飞船吗?

- 刘慈欣《三体》小说中外星人毁灭人类的方式,细思极恐!

- 研究人员发现了利用激光和磁场控制聚变的新方法

- 木星大红斑内部谜底揭晓!极端温度相差近400度,冰火两重天

- 世上唯一拥有不死细胞的美国女人,细胞能无限增殖,后来结局如何

- 南半球首个暗物质探测器:建在废弃的金矿中,将解开宇宙的秘密

- 爱因斯坦的大脑为何会被分割成240块?又是被谁偷走的?

- 熊猫繁殖能力这么差,为什么不让它自然灭绝,还要给它人工授精?