文章图片

文章图片

文章图片

导语:人类对于星空的观察早在史前世纪就有了这一点可以通过古人类在岩洞里留下的壁画中可以表现出来 。 实际上目前发现的已知最早绘有天文图像的史前壁画 , 可以追溯到1万多年前 。

大部分情况下 , 远古的人类仅仅只能凭借有限的目力用肉眼去观察星空 。 通过日复一日的观察与记录 , 最终形成一个宏大的宇宙观 。

太阳是人类的生命之源 , 它像是一团昂昂燃烧的火种照亮着黑暗的深空 。 地球因为有太阳的照耀 , 得到了温暖与能量从而能繁育出多姿多彩的生命世界 。

地球就像是一叶飘荡的孤舟 , 在太阳的带领下在宇宙中前行 。 而纵观太阳系 , 地球也仅仅为围绕太阳运转的众多行星中的一个 。

就目前天文学家发现的围绕太阳运转的行星有八个 , 大约可以分成4个种类 。 每个种类都有他自己的特点 。

关于行星的形成 , 科学界几百年来一直都有着不同的声音 。 牛顿开始以及所创建的经典物理学派 , 对于行星形成的解释有非常系统的见解 。

他们认为恒星形成之后为万有引力 , 将恒星外围的大量小型天体吸引至自己轨道 。

而这些小型天体最终演化成为围绕恒星运转的各种行星、彗星等天体 , 最终形成稳定的星系轨道系统 。 这是最早期的关于星系形成以及解释 , 为什么行星围绕恒星运转的天文理论 。

而现代的天文学理论在其基础上做了更多的推论 , 得到了目前广受认同的“原行星盘理论” 。

原行星盘理论中指出形成恒星以及行星最重要的物资是氢分子以及各种化学元素尘埃所组成的原始星云 。

其中氢分子来自于宇宙大爆炸时所产生的第一种化学元素 , 因为氢原子的形成是“最容易”的 , 它只有一个质子和一个电子 。

根据宇宙大爆炸的理论推断 , 若世界真的是由宇宙爆炸所产生而来 , 那么宇宙中第1个生成的元素必然是氢原子 。 而两个氢原子则可以形成一个氢分子 , 也就是我们俗称的“氢气” 。

这个推论是可以在现实中找到论证的 , 所有的恒星其燃烧的能源均是由氢原子提供的 。 并且现在在宇宙中发现存在最广泛的物质 , 同样也是氢元素 。

但是这个时候会有朋友问 , 地球是固态的岩石组成 , 这些形成地球岩层的物质又是怎么来的 。 当宇宙大爆炸一亿年以后 , 大量的氢元素结合成星云的时候因为万有引力的作用而逐步向引力中心汇集 。

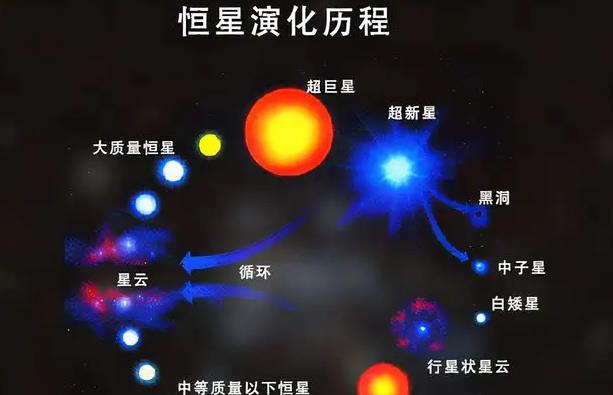

而这个引力的中心 , 因为其周边的压力而变得温度越来越高 , 最终导致核聚变的开始 , 这就是恒星的形成过程 。

而恒星内部的核聚变 , 就是一个利用高温高压不断将轻元素合并成重元素并且释放出来巨大能量的过程 。

我们平时所看到的所有重元素 , 包括各种金属、岩石、空气、水等均产生于恒星内部的核反应 。

最后当恒星消耗完所有的氢能源之后 , 便会在一阵剧烈的爆炸声中将所产生的重元素尘埃抛洒向宇宙 。 而混有氢元素以及这些重元素的星云 , 我们就称之为“原行星盘” 。

原行星盘是孕育第2代或者第3代恒星 , 同样氢元素不停的向中心汇集形成高温高压的核心 , 最终演变成恒星 。

而星云类的重物质尘埃也同样会因为重力的作用聚集形成实体 , 并且随着星云最初角动量的方向转动 。 最终这个实体将其轨道内所有的尘埃物质吸收凝聚成球体 , 这就是行星的形成过程 。

我们了解了行星的形成理论以后 , 再来对行星进行分类就很容易了 。 目前科学界将行星主要分成:岩质行星 , 气态行星、气态冰行星以及矮行星 。

总结:不言而喻岩质行星就是有实质固态表面的行星 , 我们的地球就是一颗标准的岩质行星 。 虽然它73%的表面被海水覆盖 , 但是这并不影响它是岩质行星的事实 。

同理火星金星以及水星同样都是属于岩质行星 。 木星与土星这是标准的气态巨行星 , 他们两个都有着实体内核 , 但是却是一颗巨大的气态星球 。

推荐阅读

- 继可重复使用试验航天器之后,我国又发射升力式亚轨道运载器?

- 太阳耀斑爆发愈发频繁,对我们有影响吗?影响还是挺大的

- 纪实: 男子收到汽车报警提示, 检查发现: 妻子和健身教练在车内互动

- 2014年,四川男子与情人车内偷情,丈夫撞破后,将其车子撞下山崖

- 从现在起,你的每一个选择,都将决定后代的生存质量

- 可再生能源的研究中,车用清洁燃料现状如何?有哪些新型方式?

- 鸡肋的戴森球!高级文明用不到,低级文明造不出!

- 打开500万年前的洞穴,科学家看到“外星世界”,颠覆生命认知