文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

【很多恒星居然也会“偷吃”!那些附近的行星,感觉就像“第三者”】在天文观测活动中 , 无论是太阳系 , 还是其它恒星系 , 对恒星和围绕它运行的行星的特征监测、演化研究以及是否具备生命存在条件等 , 都是科学家们重点关注的问题 。

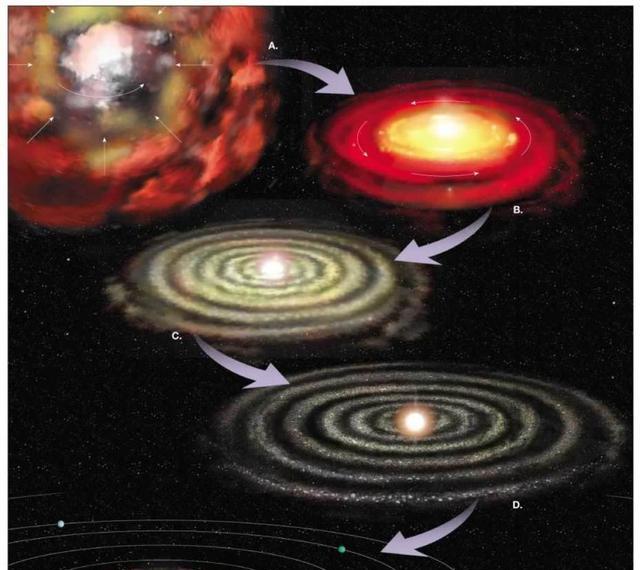

我们知道 , 恒星的产生 , 要依赖于众多氢、氦气体以及星际尘埃 , 在引力扰动下这些物质不断碰撞、聚集、坍缩 , 最终“越吃越胖” , 只要原材料够多 , 最终能达到氢核聚变条件后 , 就能形成恒星 , 反之只能形成失败的恒星—褐矮星甚至只能沦为行星核心 。

“吃”是恒星形成的必备能力从恒星的形成过程来看 , 没有足够的“原材料”肯定是不行的 , 同时 , 恒星最早期吸引周围星际物质的能力也是关键 , 而决定这个能力大小的重要因素 , 也是原始星际物质的密度 。 密度越大 , 恒星早期“核心”吸引物质的基础就越雄厚 , 同时过程也显得更加容易 。

不过 , 恒星对于“吃”的追求 , 并非完全局限于早期形成阶段 , 即使恒星诞生以后向外的强烈辐射压 , 阻挡了周围气体和尘埃的进一步“输入” , 并且还向外推散这些“边角料” , 使它们逐渐形成行星和卫星 , 但是 , 在恒星系内的行星也形成以后 , 有时恒星也“不老实” , 有一定的概率吞噬行星或者“骚扰”行星 , 天文学家将这一现象打趣为“吃零食” 。

虽然我们所在的太阳系中 , 所有行星都非常和平地围绕太阳运行 , 看上去“井水不犯河水” , 但是这种和谐的局面 , 在宇宙的恒星系内并非完全这样 。 近期 , 科学家们研究发现 , 大约四分之一的类太阳恒星(质量与太阳相近) , 出现过以“吞噬”的方式“吃掉”它们行星的现象 。

“双胞胎”恒星露出“马脚”在已观测到的恒星中 , 有很多是“双星系统” , 即两颗恒星围绕共同的质心运行 。 这些双星系统中 , 两颗恒星的大小、质量、光度、类型等都或多或少存在差别 , 而且通过近期的研究 , 发现有的“双胞胎”恒星 , 即使它们都是类太阳恒星 , 它们的物质组成也有一定区别 。

一个国际天文学家团队 , 观察了 107 对与我们的太阳相似的“双胞胎”恒星 , 发现有 33 颗恒星 , 与它们的“双胞胎兄弟”具有不同的化学特征 。 虽然天文学家们早就知道相似的“双星”物质组成可能会不同 , 但是为什么会出现这个问题、以及比例为何这么高 , 很长时间不得而知 。

由于双星是由相同的气体和尘埃云所产生 , 因此它们的化学成分 , 理论上应该几乎相同 。 而造成二者不匹配的原因 , 只能有两个 , 要么双星系统的形成过程 , 并非如天文学家们认为的那样 , 有另外一套机制 , 这个是颠覆性的;要么是其中一颗恒星“太调皮” , 吞噬或者“掠夺”了轨道不稳定的行星 , 从而将行星的全部或者一部分物质拿来为我所用 , 从而使恒星的物质组成与其“双胞胎兄弟”有所不同 。

恒星“偷吃”是如何破案的?刚才提到了 , 有研究小组发现了33颗异样的双胞胎恒星系统成员 , 这些恒星的化学特征、温度等 , 都与模拟出来吞噬行星后的结果相符 , 特别是其中的铁和锂含量较高 , 这两种元素在岩质行星中的含量一般都比较丰富 。

当判定出这样的恒星铁元素较多时 , 同时又判定它并没有走到“生命”的尽头 , 这颗恒星就显得与众不同 , 因为这样的恒星内部碳和氧等元素几乎不会存在 , 不符合恒星演化规律 , 那么就只有一种可能 , 那就是吞噬了周围的行星或者“吃”进行星的一部分 , 从而向我们展示了不一样的信号 。

根据科学家的研究 , 在所有类太阳恒星中 , 有 20% 到 35% 的成员吞噬了一些围绕它们运行的行星 。这个结论与太阳系明显不同 , 表明这些围绕类太阳恒星运行的大部分行星 , 都经历了非常动态和混乱的历史 , 甚至持续到较近的年代 。

推荐阅读

- 中国科学家从50毫克月壤发现嫦娥石,美国380公斤月岩里有什么?

- 除了光速以外,宇宙还存在别的速度限制,这才是人类真正的障碍?

- 长征九号已有三个方案,从2011版到2021、2022版,为何不停变粗?

- 美国登月火箭在发射台冒险维修,坚持不召回,会重蹈N1的覆辙吗?

- 比黑洞更诡异的事物,彻底改变人类对宇宙的认知!

- 月球上有了“嫦娥石”/ 恋爱软件,上线查重功能

- 连太阳系都没飞出去,人类又是从哪拍的银河系全貌?

- 中国科学家首次在月球上发现新矿物 并命名为“嫦娥石”

- 美国现在计划用于载人登月的“SLS”运载火箭是波音公司制造的