文章图片

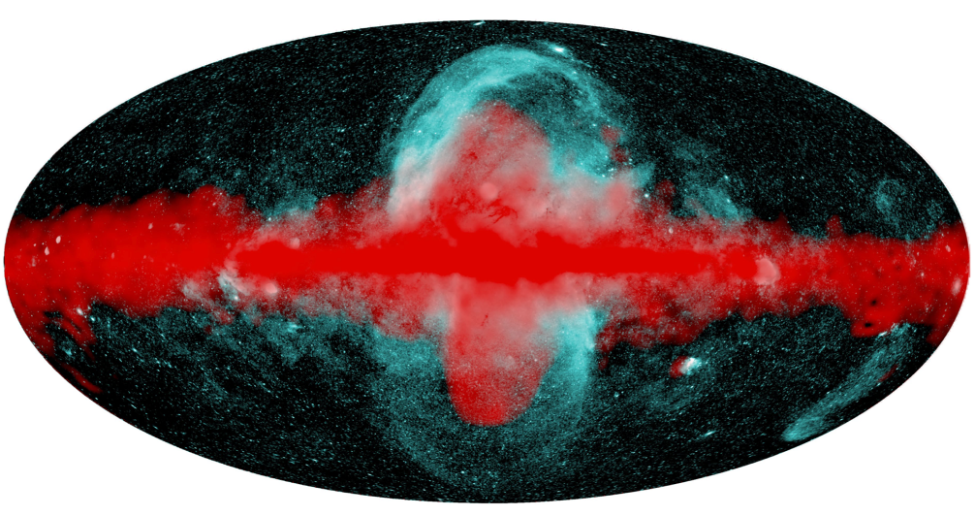

大约十年前 , 天文学家们使用费米伽玛射线空间望远镜在银河系中心发现了几万光年尺度的气泡形状的伽马射线发射 , 被称作费米气泡 。 费米气泡的起源及演化过程至今仍不清楚 , 而最近eROSITAX射线望远镜在更大的空间范围上发现的X射线气泡(称作eROSITA泡)更使得这一问题更加扑朔迷离(图1 , 银河系的伽马射线和X射线图像 。 红色代表伽马射线辐射 , 中心沿银道面对称的结构即为费米气泡;青色代表X射线辐射 , 中心比费米气泡稍大的结构即为eROSITA泡 。 两者都有几万光年的尺度) 。

天文学家提出了多种理论尝试解释这些气泡的来源 。 其中有两个较为流行但成因迥异的模型不相伯仲 , 都可以大致的解释观测结果:一个是大质量恒星高频率地产生并死亡的过程所带来的爆发 , 另一个是银心超大质量黑洞的爆发 。 要区分这两种模型 , 需要在更小的尺度上通过分析多波段结构进行分析 , 进一步确定费米泡的来源 。

【恒星用生命在银河系中心吹起的气泡】图1 , 银河系的伽马射线和X射线图像 (图片来源:Predehl et al. 2020)

最近 , 南非的MeerKAT射电望远镜阵列发现 , 在银心上下百光年的区域内 , 存在着边缘亮中间暗的泡状的结构 , 同时 , X射线空间望远镜Chandra和XMM-Newton在相同的尺度上发现了类似的结构 , 不过在X射线波 段看上去边缘中心亮度没有差别 , 所以更像一个烟囱(图2 , 银河系中心百光年射电气泡区域 。 左图是射电图像 , 可以看到边界亮的气泡轮廓以及一些纤维状结构;右图是XMM-Newton的X射线图像) 。 这些小尺度结构极有可能和费米气泡有相同的起源 。 通过研究这些小尺度结构 , 可以帮助我们区分不同的模型 , 并进一步理解费米气泡的形成 。

图2 , 银河系中心射电气泡区域(图源 Heywood et al. 2019 Ponti et al. 2019)

最近 , 南京大学天文与空间科学学院的张孟飞博士与李志远教授发现 , 小尺度结构的一些特征或许与大质量恒星高频率地产生并死亡相关 , 比如图2左图中的很多非热纤维状结构 。 这个团队尝试应用磁流体数值模拟对此进行了检验 , 发现多个超新星爆发可以很好解释这些结构 。

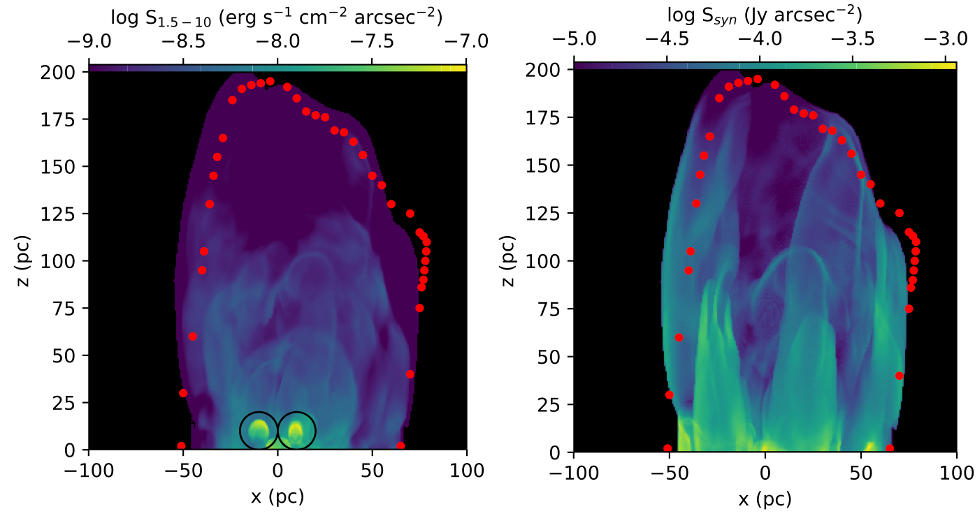

图3 , 银河系中心辐射的模拟图像

银河系中心众多的大质量恒星在死亡的时候会产生剧烈的超新星爆发 。 与银河系其它位置不同的是 , 银心区域垂直于银道面的磁场很强 , 可以在一定程度上束缚超新星爆发的抛射物 , 从而使得大部分抛射物沿着磁场运动 。 多次超新星爆发抛射的物质堆积在银心上下几百光年的区域内 , 从而形成了源于银心 , 垂直于银道面的高电离气体泡 。 模拟发现 , 如果在33万年内每1000年爆发一颗超新星 , 就可以很好地解释观测到的射电泡及其相应的X射线辐射(图3 , 银河系中心辐射的模拟图像 。 红色的点勾勒出了射电泡上半部分的轮廓 。 左图是模拟的X射线图像 , 黑圈标示出了最近爆发的超新星遗迹 , 右图是模拟的射电图像 , 可以看到一些纤维状结构的存在) 。 这样的条件在银河系中是完全可能的 。

超新星爆发会产生激波 。 正向激波可以通过扩散激波加速机制将低能量电子加速到相对论速度 , 其电磁辐射主要集中在射电波段 。 正向激波区域主要在气泡的边缘 , 所以从射电波段看上去是一个边缘亮的泡泡 。 同时 , 正向激波撞击到周围的星际介质时会产生反向激波 。 反向激波会加热气泡内部的区域 , 将其中的气体加热到108K甚至更高 。 这样 , 气泡内部充满这些高温低密的等离子体 , 其电磁辐射主要集中在X射线波段 。 南大团队通过磁流体模拟将这些辐射过程进行了重建 。

有趣的是 , 磁流体模拟的射电图像中还存在一些纤维状结构 , 这与观测到的现象相似 。 这些结构叫做非热纤维状结构 。 Heywood等人的观测发现 , 在射电泡的两侧边缘存在着由很多非热纤维状结构组成的射电弧结构 , 这暗示两者或许存在着一定的关联 。 虽然早在上世纪八十年代 , 这些这些非热纤维状结构就已经被发现 , 但是其起源至今仍然是一个谜 。 用于解释射电泡形成的磁流体模拟也可以再现部分纤维状结构 , 是因为超新星爆发产生的激波可以在作用面产生纤维状的高密度强磁场结构 。 这说明 , 恒星反馈模型不仅可以很成功地解释射电泡 , 很可能也可以解释非热纤维状结构的形成这一存在近40年的问题 。