文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

蝙蝠体内携带有众多对人类非常危险的病毒 , 包括埃德拉病毒、马尔堡病毒、亨德拉病毒、尼帕病毒和中东呼吸综合征冠状病毒等 , 这些病毒的流行曾导致大量人死亡 , 然而蝙蝠自己却从不因此生病 , 这是为什么呢?

网上一些文章习惯把这归因于蝙蝠较高的体温 , 说病毒在高体温下无法复制 。 如果这样的话 , 当蝙蝠冬眠的时候 , 体温只有6-30℃ , 病毒为什么不在这个时候大量复制呢?还有的人说是因为蝙蝠的DNA修复能力 , 这项能力对消除自身有害突变有重要意义 , 是蝙蝠长寿而且很少患癌症的法宝 , 与抵御病毒感染关系也不大 。 那么 , 蝙蝠不生病的真实原因是什么呢?

斯里兰卡的蝙蝠

蝙蝠如何与病毒和平共处?哺乳动物防御病毒的机制大同小异 。 首先是发现异己成分 , 然后启动炎症反应 , 将病毒及其感染病毒的细胞都杀死 , 从而彻底消灭病毒 。 我们知道 , 作为地球上最简单的生命形式 , 病毒没有细胞结构 , 只是个遗传物质核酸(包括DNA和RNA)加上蛋白质外壳 。 当侵染细胞的时候 , 核酸进入宿主细胞内 , 而蛋白质外壳就此扔掉 。

真核生物的遗传物质DNA主要存在于细胞核内 , 少量在线粒体和叶绿体中 。 因此 , 细胞质内有游离DNA是个非常危险的信号 , 很可能就是入侵的病毒 。 哺乳动物细胞内有两类特殊的蛋白质 , 分别是细胞质DNA感受器和炎性小体 。 细胞质DNA感受器能识别游离DNA , 激活炎性小体 , 后者迅速启动炎症反应 , 并诱导被病毒侵染的细胞死亡 。

炎症反应就是我们俗称的“发炎” , 以牺牲少量被侵染的细胞为代价 , 换取整个机体的安全 , 通常来讲对机体是有好处的 。

炎症以发热、发红、肿胀和疼痛为特点

这套机制对多数哺乳动物都很适用 , 唯独对蝙蝠不适用 。 作为哺乳动物中唯一的空军 , 蝙蝠体温超过40℃ , 代谢率非常高 , 经常有DNA损伤并被释放到细胞质内 。 如果蝙蝠的机体一发现细胞质游离DNA片段就启动炎症反应 , 那么蝙蝠整天不是这里发炎就是那里发炎 , 将会对它的正常组织细胞造成极大伤害 。

经对比发现 , 蝙蝠的免疫系统和其他哺乳动物很相似 , 但唯独缺少PYHIN基因座 , 表达AIM2细胞质DNA感受器和IFI16炎症小体的基因都位于这个基因座内 。

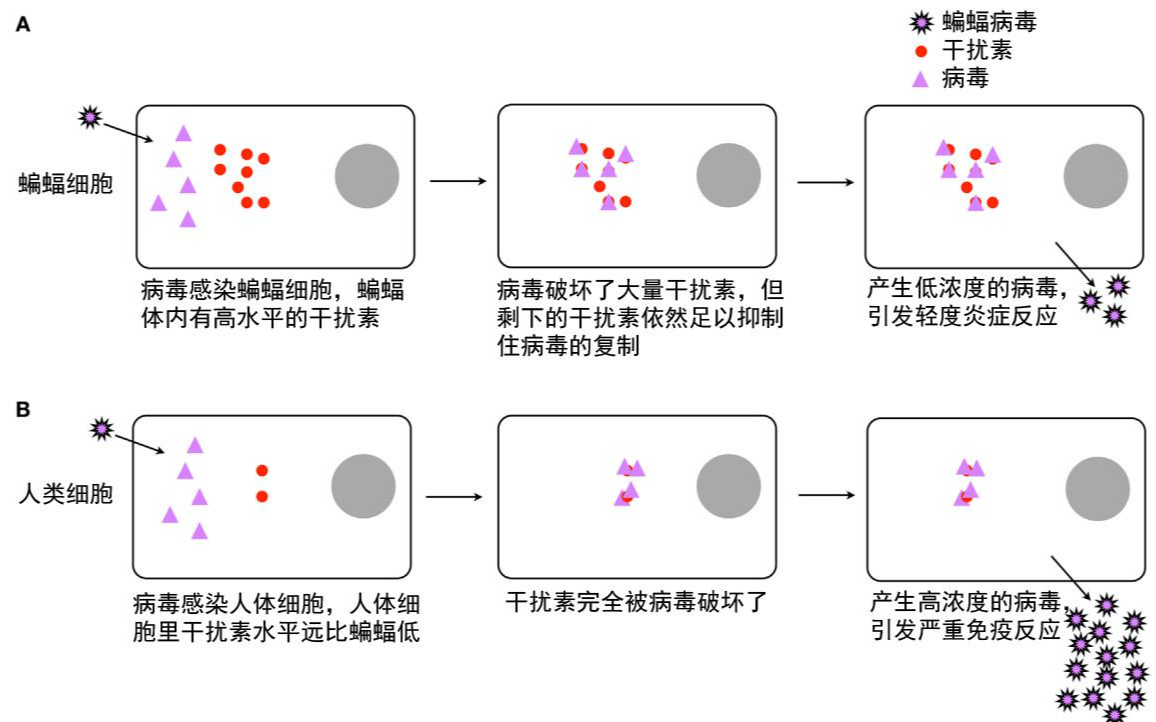

中科院武汉病毒研究所对中华菊头蝠、大卫鼠耳蝠和中央狐蝠三种蝙蝠进行研究 , 发现蝙蝠的细胞质DNA感受器以及炎症反应都是被抑制的 。 当蝙蝠体内发现游离核酸(包括病毒) , 只会产生轻度的炎症反应 , 而不像其他哺乳动物那样如临大敌 。

研究表明 , 炎症的减轻并没有导致蝙蝠体内病毒浓度的显著增加 , 这是因为蝙蝠的炎症反应虽是被削弱的 , 但没有完全消除 。 病毒被允许继续在蝙蝠体内生存 , 但过度增殖受到抑制 , 无法在蝙蝠体内兴风作浪 。

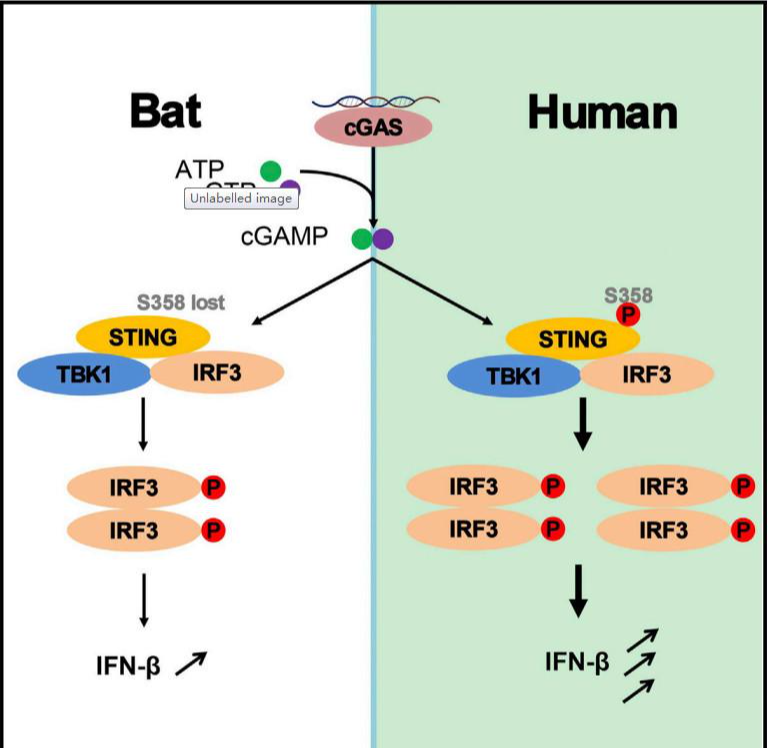

蝙蝠和人体面对病毒侵袭时的不同反应 , 最终结果是蝙蝠只产生了轻度免疫反应 , 而人体产生了强烈免疫反应

炎症说到底是一种“杀敌一千 , 自损八百”的防御机制 , 虽然通常情况下对机体有益 , 但有时过激的炎症会对动物体造成损害 。 特别是 , 如果免疫系统杀死了大量细胞 , 并已经筋疲力竭 , 仍没有控制住病毒 , 那动物体就非常危险了 。 这时如果病毒卷土重来 , 或发生继发性细菌感染 , 免疫系统将无法组织起有效的抵抗 , 动物就只有死路一条了 。 因此 , 与其他动物非要和病毒斗个你死我活的做法相比 , 蝙蝠与病毒和平共处的策略不可谓不高明 。

蝙蝠与病毒的协同进化病毒与宿主在长期协同进化中进行生存博弈 , 最终将达成一种平衡 。 对宿主来说 , 在病毒侵袭下存活率高的个体有生存优势 , 能留下更多后代 , 后代将遗传到父母的优势基因 。 而对病毒来说 , 传播能力固然越强越好 , 致病和致死能力却是越弱越好 , 因为一旦宿主死亡 , 它体内的病毒都会随之死亡 , 宿主活得越久 , 病毒传播出去的机会就越多 。

推荐阅读

- 在男性的进化过程中,为何仍然保留了乳头?它究竟有什么用?

- 自然界最强吃货?雌性螳螂由于饥饿,在交配过程中吃掉雄性螳螂

- 鲸鱼没有手,为什么长着人手一样的骨骼?

- 蛇为什么要冬眠?冬眠的蛇为何毫无自保能力,连老鼠都敢欺负它?

- 从科学的角度看,“牛生麒麟,猪生象”到底是怎么回事?

- 地球上出现的最早的生物是什么?

- 蝙蝠比老外预防的意识强

- 世界上最大的蝙蝠,飞行时宛如翼龙再现,现在仍是东南亚常见美食

- 人类和猫有什么不同?