文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

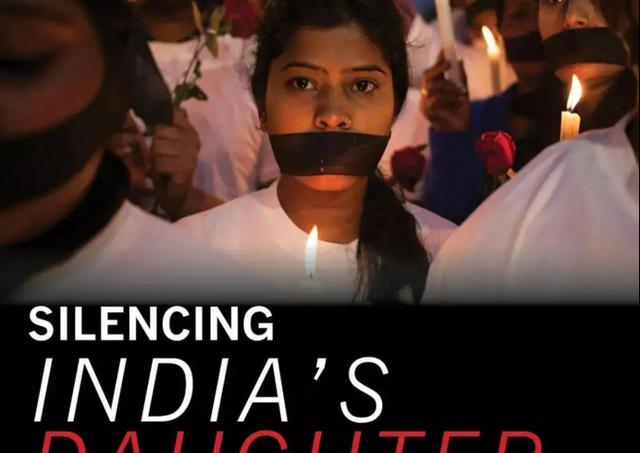

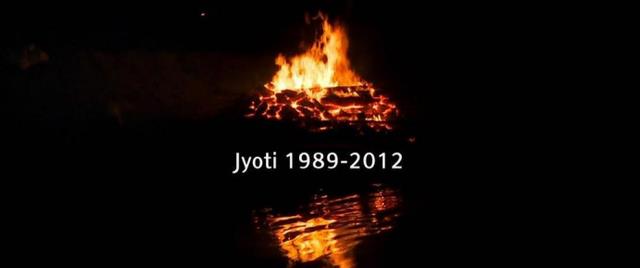

2012年12月 , 印度 , 一位23岁的女大学生在一辆“黑公交”上惨遭6名歹徒轮奸并施暴 。 送医后 , 她体内的肠子仅剩不到5%……现代医学没有魔法 , 13天后 , 这条年轻而美丽的生命离开了这个世界 。 事后 , 一名罪犯在面对媒体时居然扬言:“她不反抗就不会死 , 她就应该安安静静地接受 。 ”其离谱的公开言论可见印度社会观念之偏差 。

十年后的今天 , 印度女性生存状况依然令人担忧 , 疫情之下更是出现童婚趋势上升的现象 。 在印度这个国家改善女性地位如此之难 , 为什么?

公元前1500年前后 , 来自中亚的雅利安游牧部族南下印度 , 带来了吠陀文化 。 此后 , 这份文化资源被不断完善 , 发展成为婆罗门教与其后的印度教 。 印度女儿的苦难 , 与这份文化、宗教传统息息相关 。

吠陀早期 , 男女地位虽趋于分化 , 但社会风气还比较开放 , 男女相对平等 , 女性依然在社会生产、生活中扮演一定角色 。 这一时期 , 女性形象具有多元性和矛盾性:她们光明、智慧、美丽 , 同时她们黑暗、诱惑、嗜杀 。 湿婆的妻子杜尔迦便具有生殖与毁灭的双重性格、温柔相和恐怖相的不同面貌 。

随着社会的发展 , 男性因其生理优势而逐步垄断着经济、社会资源 , 女性的地位进一步被贬抑 。 女性形象更多地与阴暗面联系在一起 , 邪恶又诱惑 。 印度文化追崇“洁净” , 而女性被认为是“不洁” , 女子应该为自己的“不洁”性别负责 , 应对丈夫百依百顺 , 为其生养后代 。 成书于公元前后的古印度宗教、法律经典《摩奴法典》规定:女子一生只能嫁一次 , 并且不得脱离父亲、夫主或儿子 。 可见在当时的社会中 , 女性已经沦为了男性的附庸 。

这样的文化哺育了一代又一代人 , 孩子们都在重男轻女的环境中成长 , 男孩们发现自己可以分得更多的食物与关爱 , 而女孩们自幼就要承担起家务 。 他们都不约而同地被文化所塑造 , 认为男尊女卑是再自然不过的事了 。 因为女孩不重要 , 男孩们就觉得可以对女孩做任何想做的事——导致印度社会强奸、家暴事件多发 。

印度的传统宗教——印度教吸纳了其形成时期女性地位低下的社会观念 , 并被一代代虔诚的印度教教徒所传承 , 成为禁锢剥削印度女性的又一利器 , 其中 , 童婚制、嫁妆制与萨蒂制的危害甚至流毒至今 。

童婚在印度历史上由来已久 , 将女儿们早早嫁出去甚至成为父亲的宗教义务 。 《摩奴法典》中规定:“不及时嫁出女儿的父亲应该受到谴责”、“女孩应该在8-12岁结婚 , 30岁男子应该娶12岁女孩 。 24岁男子应该娶8岁女孩” 。 印度文化观念中 , 女性是“不洁”的 , 月经初潮后的女性更是“不洁” , 因此应该在少女月经来潮前为其安排婚事 。 早在公元前 , 女孩们的婚龄便开始降低 。 英国殖民期间 , 曾对童婚做过记录:童婚是普遍的现象 , 女孩们的婚龄多在8-12岁 。 过早地承担人妻、人母的角色给女孩们带来了严重的身心伤害 , 许多女孩因过早产子而难产死去 。

童婚女孩

与我们中国部分地区男性为彩礼所累相反 , 印度女性深为嫁妆所困 。 在早期 , 嫁妆是女性获得继承权的途径 , 父母出于对女儿的怜爱 , 自愿将部分财产以嫁妆的形式给予女儿 。 在印度 , 这一原本美好的举动逐渐走向它的反面:嫁妆成了女方父母的义务 。 《摩奴法典》中的教条“一切希望幸福的男人应该不惜一切供给女儿各种装饰品、衣物及食品” , 更是加剧了这一倾向 , 嫁妆成为女子在婆家地位的决定性因素 。 高昂的嫁妆使女孩被父母视为负担 , 更迫使女孩家长选择童婚——因为传统上 , 女子年龄越小 , 嫁妆越少 。

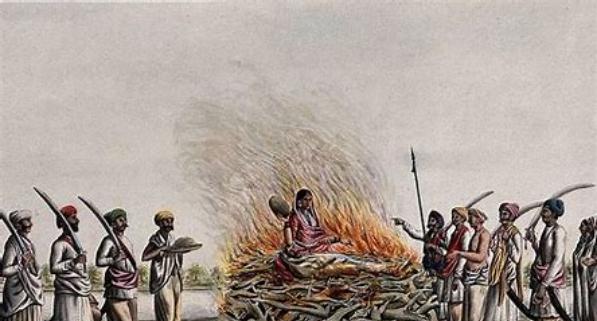

“萨蒂” , 梵语原意为“好妻子” , 萨蒂制即寡妇在亡夫火葬堆中自焚 , 跟随丈夫死去的传统 。 印度教虽然未强硬要求寡妇自焚 , 但也对寡妇的生活做出了种种限制:寡妇必须保持素朴、守节 , 过最寡淡的生活 , 一天只能吃一点食物 , 此外 , 还要忍受丈夫家人的刁难与冷遇 。 17世纪以后 , 萨蒂制不仅没有被取缔 , 反而被人们的宗教热情推到巅峰:人们甚至把寡妇捆绑起来投入火葬堆中 。 1829年 , 英国宣布寡妇殉夫为非法时 , 一些印度女子游行要求捍卫她们殉夫的权利……萨蒂传统之毒 , 可谓浸入骨髓 。

推荐阅读

- 研究表明,新冠病毒会增加长期脑损伤的风险

- 丛飞邢丹相继离世,5岁爱女成孤儿,16年了如今她过得怎样?

- 男子每天反锁卧室,听到妻子敲门就心惊胆战:我想多活两年

- 叶毓睿刊文《麻省理工科技评论》元宇宙的“通天塔”需从元宇宙技术的“脚手架”开始。

- 江苏,一男子拽着女友头发,二楼拖到一楼抱摔!事因查看手机遭拒