文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

新型恒星际导航系统

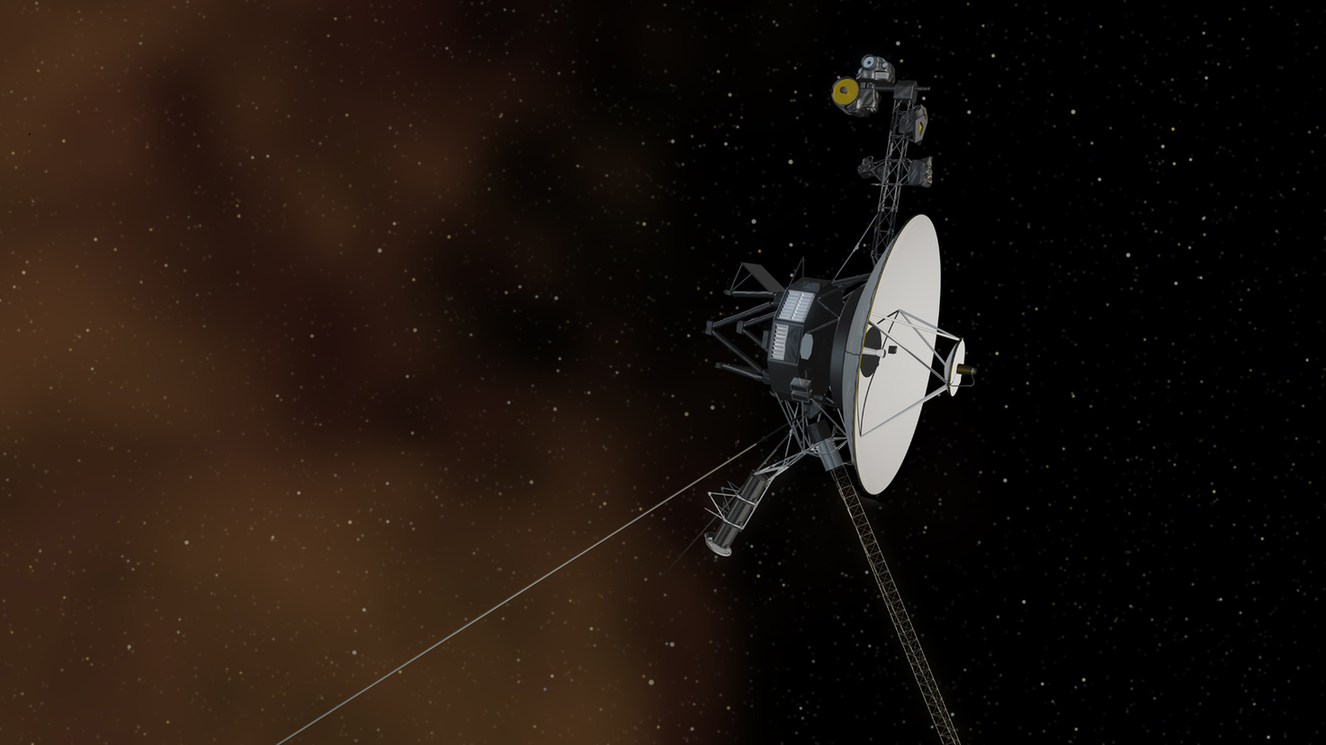

艺术家描绘的驶向星际空间的航海家探测器(供图:NASA/喷气推进实验室)

宇宙浩瀚无边 。 人类若想探索银河系深处 , 一套精确可靠的导航系统必不可少 。 有人提出一个新的构想 , 以尽可能简单易行的技术实现星际导航 , 即利用成对的恒星建立一套星系级的参照系统 。

太阳系内的行星际航行依靠的是以地球为基点的导航系统 。 地面发送电波给飞船 , 飞船接收并发送回波 , 然后通过两个信号间的延迟时间计算出飞船与地球的距离;同时我们对飞船的实时监测可以得到它在空中的位置 , 结合这两方面的信息(飞船在空中的位置以及它与地球的距离)我们就得到了飞船在太阳系的精确定位 , 并把这个数据传到飞船上 。

估算飞船的航行速度则要靠电波的多普勒效应 。 地球上散布着信号接收器 , 飞船发出的回波到达这些接收器的时间也不同 。 测量不同接收器的数据并结合飞船的位置参数 , 我们将得到一组完整的六个维度的数据 , 包括飞船的三维坐标和三维速度 。

这个方法能够奏效 , 全赖地球上不断收发信号的雷达网 。 但它只能为太阳系内的飞船提供导航 , 以及勉强应付已飞出太阳系的航海家双子探测器 。

恒星际航行的飞船则需要新的自主导航系统 。 理论上来讲 , 飞船自带的时钟脉冲和陀螺仪可以做到这一点 。 但对于动辄耗时数十年的恒星际航行而言 , 一个微小的计算失误 , 或一次没有十足把握的决定 , 都将会导致飞船偏离航线 。

另一个选择是利用脉冲星来定位 。 脉冲星不停的旋转使它呈现有节律的闪烁或脉动 。 由于每颗脉冲星的自转周期各不相同 , 它们就像深空中的灯塔 , 为飞船指引方向 。 很可惜 , 这个方法只适用于太阳系外围一个很小的区域 , 因为星际尘埃会干扰我们测量脉冲星的自转周期 。 而一旦测量失误搞混了这些星星 , 我们将迷失在渺渺繁星之中 。

小飞侠定位法:右边第二颗星星

如上所述 , 我们需要一个精准可靠又简单易行的办法来帮助星际飞船确定它们的位置 。 发表的一篇预印本文章 , 提出了这样一个方案:直接参照恒星导航 。

该技术基于古老的视差原理 。 竖起一根手指放在鼻子的前方 , 轮流闭上一只眼 , 用另一只眼去看你的手指 , 你会看到它似乎在来回摇摆 。 这就是观察点改变引起的视差 。 如果用同样的方式去观察远处的物体 , 你会发现摇摆的幅度要小得多 。

正是基于视差原理 , 科学家得以测量各个恒星到地球的距离 。 同理 , 漂泊在外的飞船也可以利用这个原理进行定位 。 在飞船发射前 , 我们可以预先载入所有邻近星系里已知恒星的位置信息 。 随着飞船高速驶离太阳系 , 系统逐对计算恒星的相对位置 。 这时距飞船较近的恒星似乎发生了较大的位置偏移 , 而更远处的恒星位置则相对固定 。

【担心星际迷路?一个新方法帮你找到回家的路,真的很好】将实时测量的数据与地球上测量的原始数据进行比对 , 飞船就能识别出这些恒星 , 并计算出飞船与每一颗星星的距离 , 从而得到精确的三维坐标 。

确定航速:相对论效应

计算飞船的航速要稍微复杂一点 , 计算的基础是狭义相对论提到的一个奇怪的扭曲效应 。 当你以足够快的速度运动时 , 由于光速恒定不变 , 你看到的物体其实并不在它们实际的位置上 。 更确切地说 , 它们看上去的位置沿着你运动的方向向前偏移了 。 这就是像差效应 , 我们在地球上就能观察到 。 地球围绕太阳旋转的时候 , 地球上的我们会观察到星星的位置在轻微地来回摆动 。

飞船必须高速航行 , 否则星际旅行就得耗时数千年 , 而非数十年了 。 而只要航速足够快 , 飞船就能测量到像差效应 , 并知道哪颗星星并非处于理论上它应该在的位置上 , 以及它的位置偏移了多少 , 并由此推算出飞船的三维速度 。

推荐阅读

- NASA发布韦伯中红外拍摄的创生之柱,为何与之前发布的不一样?

- 霍金曾三次到访中国,留下一句警醒世人的话,但没有一个国家做到

- 你死我活的沧龙之争!

- 这些过程是什么变化?

- 对地球科学一无所知是怎样的体验?

- 恒星核聚变到铁元素就停止了,比铁更重的元素是如何产生的?

- 那些与地球相距百万光年的恒星,我们怎么确定它有多远?这样算

- 第三类超新星来了,六大指标来帮忙,揭秘蟹状星云诞生

- 有什么东西闯进来了?太阳系边缘遭原因不明的扰动!