文章图片

大气等离子清洗机介质阻挡(DBD)这一放电形式 , 又称为无声放电 , 自被人类发现以来 , 已经有一百多年的悠长历史了 , 大气等离子清洗机介质阻挡的放电形态通常呈现为大量的放电细丝起此彼伏 。 正如大多数研究对象一样 , 大气等离子清洗机介质阻挡放电同样也经历了一个漫长的研究历史 , 接下来就给大家进行科普介绍:

【走进跃迁 | 等离子清洗机介质阻挡(DBD)放电的研究历史你知道多少?】1.利用介质阻挡(DBD)放电产生臭氧和氮氧化物

1857年 , Siemens利用同轴的圆筒电极结构的DBD放电产生臭氧;1860年 , Andrews将此放电命名为无声放电(silent discharge) 。 从1860年到1900年的40年间 , 各界对DBD本身的研究较少 , 只是通过这种放电来产生臭氧和氮氧化物(NO) 。

2.对介质阻挡(DBD)放电特性的研究

20世纪初 , Warburg开始了对DBD本身放电特性的研究 。 1932年 , Buss利用平行平板电极结构研究了大气压空气DBD放电特性 , 同时拍摄了长曝光时间的放电图像 , 即所谓的 Liehtenburg图 , 并用示波器记载了放电的电流波形 。 结果表明 , 放电是由大量发光细丝(即流注)组成 , 与此相对应 , 电流波形是由大量的窄脉冲组成 。

1943年 , Manley在DBD电流回路中串联一个电容器以收集放电电荷Q , 将对应于Q的电压信号送到示波器的Y输入;同时将外加电压送到示波器X输入 。 在每一个外加电压周期T , 示波器上得到一个封闭的四边形图形 , 即李萨如(Lissajous)图形 。 他还提出可以利用李萨如图形所包围的面积S计算放电能量W或功率P 。

3.通过实验发现大气压下辉光放电

1987年 , 日本的Kanazawa利用含氦气的混合气体进行大气压下DBD实验 , 并用肉眼观察到了均匀放电现象 。 从此以后 , 人们认识到 , 除了细丝放电模式外 , 大气压下DBD还存在均匀放电模式 , 并且将此均匀放电统称为大气压下辉光放电 , 即APGD , 大气压DBD的研究进入新的篇章 。

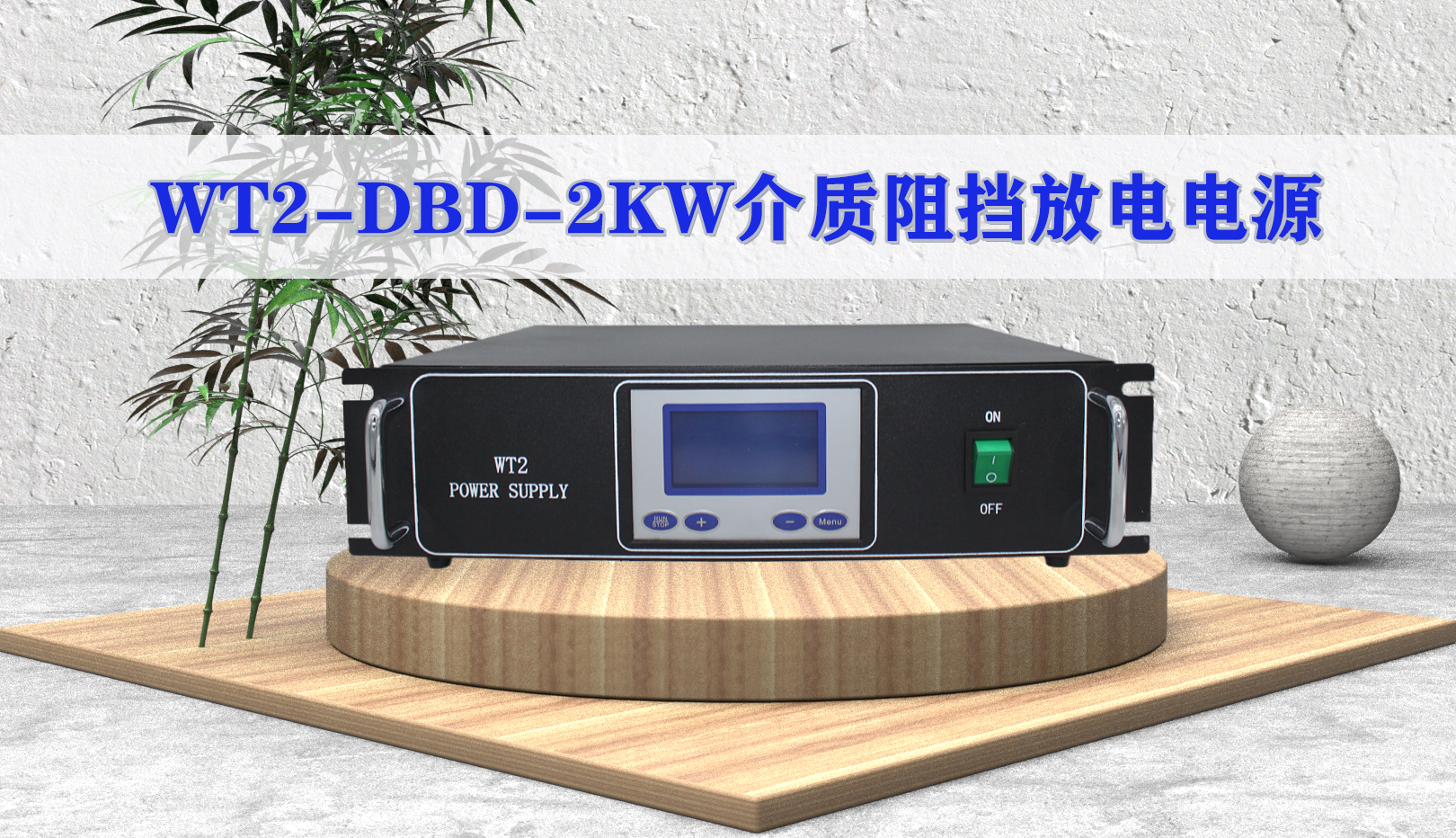

介质阻挡放电等离子体电源 , 适用于大气下介质阻挡容性负载 , 能够在负载大范围变化的情况下产生稳定的放电 , 高效率的工作 。 电路采用模块化设计 , 调试维修方便 。 体积小 , 重量轻 , 结构简单 , 操作简单 , 稳定可靠 。 主要应用于臭氧发生 , 介质阻挡放电 , 等离子清洗、等离子保鲜 , 等离子杀菌 , 等离子消毒 , 污水处理 , 空气净化等离子体生成等试验研究场合 。

感谢您耐心的阅读 , 如果此文对您有所帮助 , 敬请点赞或者关注;如果您有更好的建议或内容补充 , 欢迎在下方评论区留言与我们互动 。

推荐阅读

- 杨利伟进太空听到“敲窗”声,17年后谜底揭开,庆幸捡回一条命

- 如果太空中就一个空间站,中国空间站,那么我们能称世界空间站吗

- 可怕的曼德拉效应,让很多人出现幻觉,你出现过吗?

- 转基因雄蚊使后代无法活到成年,实验社区蚊子总数减少96%

- 美国NASA宇航局局长纳尔逊,再次抹黑中国航空航天技术

- 宇宙膨胀的学说可以被排除吗

- 中国空间站建造分步走,“梦天”再传好消息,为何非建不可?

- 莱特兄弟与飞机的发明之路

- 航天英雄杨利伟:马斯克是个传奇人物,他的火箭比我们中国的先进