文章图片

文章图片

文章图片

氢元素是已知宇宙中最简单的元素 , 也是宇宙中众多恒星的主要“燃料” , 在恒星的核心区域 , 每时每刻都有大量的氢元素发生核聚变反应 , 并源源不断地释放出能量 , 而恒星也因此而在宇宙空间发光发热 。

通常我们都会认为 , 当一颗恒星消亡之后 , 其留下的残余物质应该不会再形成新的恒星 , 毕竟它们的“燃料”都已经耗尽了 , 但事实却并非如此 , 实际上 , 我们早已观测到新一代的恒星 , 可以从上一代的恒星留下的残余物质形成 。

那么问题就来了 , 为什么恒星消亡后 , 还能形成新的恒星?难道是宇宙的氢元素用不完吗?当然不是 , 其实这主要有以下两个原因 。

一、宇宙中消亡的恒星都很“浪费”核聚变反应需要高温的条件 , 而恒星之所以能够满足这个条件 , 则是因为恒星因为自身引力而发生的坍缩 , 这也被称为“引力坍缩” , 从能量的角度来看 , 这其实就是恒星物质所具备的引力势能转变成了热能 。

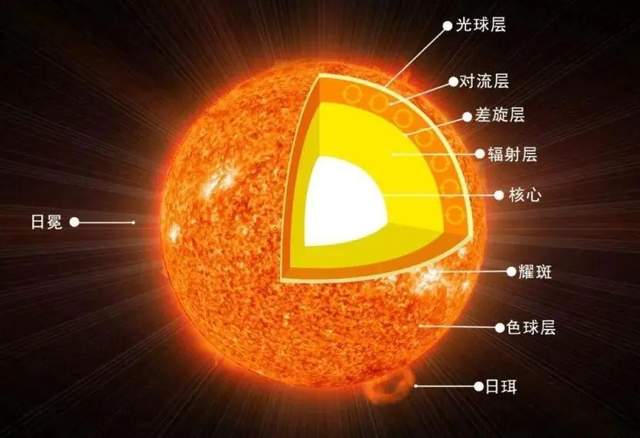

对于一颗恒星来讲 , 距离其中心越远 , 物质的温度也就越低 , 当达到一定程度的时候 , 就不能满足核聚变反应的条件了 , 因此恒星的聚变反应其实只会发生在它的核心区域 , 我们可以将其称为“核心反应区” 。

“核心反应区”释放的能量可以形成一种向外的“辐射压” , 这可以阻止恒星发生进一步的“引力坍缩” , 恒星的质量越大 , 其内部的核聚变反应就激烈 , 当达到一定的质量时(一般认为是太阳质量的50%) , “辐射压”就会形成一个“辐射层” , 这会阻止恒星外层的氢元素进入其“核心反应区” 。

如此一来 , 就造成了宇宙中的那些质量较大的恒星都很“浪费” , 它们终其一生都无法用到其外层的氢元素 , 比如说像太阳这种恒星 , 即使到了消亡之时 , 其消耗的氢元素通常也只能占到它所拥有的氢元素总量的百分之十几 。

由于宇宙中的那些小质量恒星的核聚变反应相对很弱 , 因此它们并不存在“辐射层” , 其外层的氢元素就可以通过对流的方式进入其“核心反应区” , 如此一来 , 它们就可以极为缓慢且充分地消耗自身的氢元素 , 其“寿命”可以高达上万亿年甚至更久 , 这远远地超过了138亿年的宇宙年龄 。

因此可以说 , 宇宙中已经消亡的恒星 , 其实都很“浪费” , 而那些不“浪费”的恒星 , 其“燃料”直到现在也没有用完 。

由于恒星内部核聚变反应的激烈程度与其质量正相关 , 因此恒星的质量越大就越“浪费” , 其“寿命”也就越短 , 以至于那些质量远超太阳的恒星 , 其“寿命”通常都只有短短的几百万年 , 当它们消亡之后 , 其留下的残余物质中依然会含有大量的氢元素 , 进而具备了形成新的恒星的潜力 。

二、宇宙中的氢元素实在是太多了根据科学界的主流观点“大爆炸宇宙论” , 宇宙中诞生于一个温度极高、密度极大的“奇点”在大约138亿年前发生的“大爆炸” , 在此过程中 , 宇宙不断地膨胀 , 其温度也持续地下降 , 最终形成了我们现在所看到的宇宙 。

该理论认为 , 宇宙中的氢元素来自于宇宙诞生之初 , 在“大爆炸”发生后的极短的时间之内(10^-12秒) , 宇宙中就生成了大量的质子和中子 , 而我们都知道 , 质子其实就是氢原子核 。

在“大爆炸”发生后100秒左右 , 宇宙还经历了一次“原初核合成期” , 在这个时期 , 宇宙中质子和中子的数量比例大约为7比1 , 宇宙的温度和密度也正好可以满足生成轻元素的条件 , 于是宇宙中就出现了大量的轻元素 。

在大约35分钟之后 , 宇宙的温度和密度进一步下降 , “原初核合成期”也就结束了 , 此时的宇宙中已生成了占宇宙质量(注:不包括暗物质和暗能量)大约25%的轻元素 , 其中绝大多数都是氦 , 还有极为少量的锂 , 而其他的则全部都是氢元素 。

宇宙中的氢元素大量地存在于广阔的宇宙空间之中 , 而恒星所拥有的氢元素 , 其实只是其中很少的一部分 。 当一颗恒星消亡之后 , 其留下的残余物质会使其所在区域的物质密度相对更高 , 因此就更加容易吸积 , 而随着这个过程的持续 , 宇宙中那些游离的氢元素也会加入其中 , 进而为新的恒星补充“燃料” 。