文章图片

文章图片

文章图片

《永远的托词》确实是一部意味深长 , 可以有很多解读的电影 。 就像湖南企发文化的婷婷说的 , 好像通过他人的死亡 , 我们才能看到生活里更加真实 , 去直面曾经逃避的一些部分 。 “死亡往往都是通过他人感知的” , 我认为这就是里面男主写到“人生は他者だ”这一句话的意思吧 。

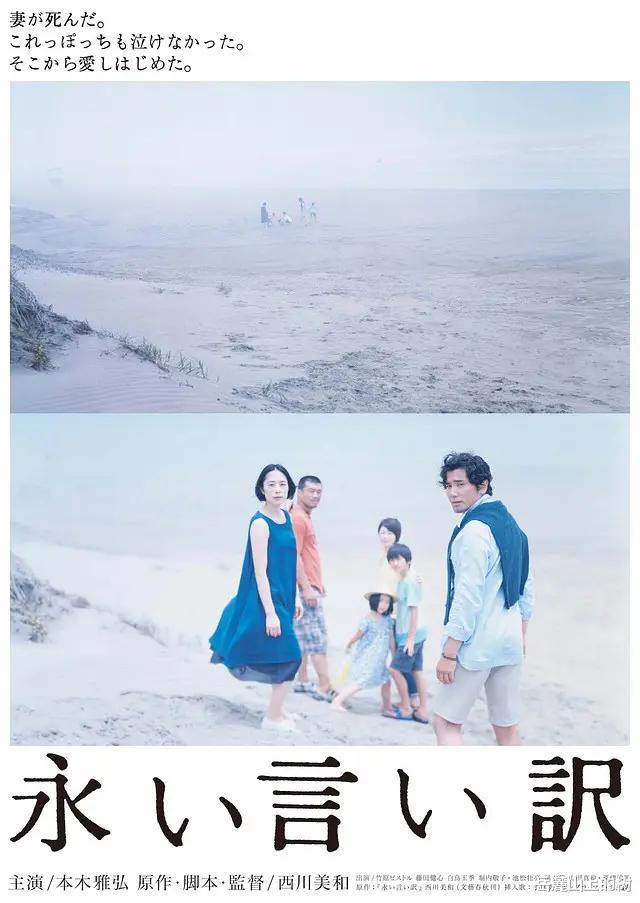

该片根据西川美和的同名小说改编 , 男主衣笠幸夫是一位小有名气的作家 , 和妻子夏子结婚多年 , 感情早已经由最初的炙热走向了平淡 。 某日 , 夏子和好友结伴出游 , 哪知道乘坐的大巴半路上遭遇了车祸 , 两人不幸遇难 。 得知了妻子死去的消息 , 幸夫虽然内心里没有一丝波动 , 却还是在表面上装作悲痛的模样 。 之后 , 幸夫的生活陷入了混乱之中...

影片的一开始夏子为幸夫理发 , 表面上幸夫咄咄逼人 , 夏子节节败退 , 但幸夫的头部一直因理发而受控于夏子之手 。 头对于人类而言是最重要的身体部位之一 , 象征尊严与智慧 。 西川美和非常聪明地利用理发这一行为 , 暗示幸夫看似在婚姻关系中掌控全局 , 实则被动而无助 , 同时预示幸夫丧妻后的逃避 , 以及创作灵感的丧失 。

夏子出车祸后 , 主人公丧失妻子 , 一是生活层面 , 二是情感层面 。 可能就是因为爱吧 , 她走以后再也不想找第二个人理发;可能并不爱吧 , 面对她的离去却挤不出一滴眼泪 。 人类的情绪千万却只有几种表情可供表达 , 而对她绵密的爱却是一封寄给远方未曾拆封的信 , 直到失去才发觉 。 导演以“妻子”的角色加入其他家庭是逃避 , 同时暗含家庭角色转型的诉求:爱是一种能力 , 可以习得 , 家庭角色的分工并非既定 。 与伤痛记忆和解 , 疗愈的方式仍是渡人渡己 。 感情往往是无中见有 。

结尾看似是有希望的 , 但是这些都是发生在妻子死去之后的 , 也就是说“救赎”是在懊悔之中的 , 而懊悔之中说明救赎根本没有实现 。 只是在懊悔之中眼睁睁注视着一个残忍的真相:意识到了懊悔 , 并不代表就能挽回事实 , 恰恰说明了没有一件事情是被认真对待的 , 只能在懊悔之中埋怨自己没做好并转而找别的事情来代替之前事情的未完成 , 且永远只能是这样 , 只能事后懊悔 , 每一件事情都会被自己错过 。 永远的托词 , 永远的未完成 , 懊悔时承受着剧痛也不能改变下一个事情又被自身毁掉的事实 。

导演通过一场事故折射出两种家庭的状态 , 夫妻间早已没了感情 , 全靠谎言在维持 , 作家在虚幻的世界中走失 , 他将情感丢弃于欲望的大海 , 责任与愧疚交织 , 普通的家庭看似美满 , 却不可避免地出现真空 , 父亲需要重新思考自己的位置 , 他远没做好准备 , 当两人的角色开始交叉 , 我们看到了两个成年男性的成长 , 在失去女性的世界中 , 传统女性相夫教子的意义被解构 , 家庭的真实含义才更加凸显 , 没有责任的爱是不存在的 , 唯有付出才能收获人生的价值 。

【《永远的托词》:死亡往往都是通过他人感知的】湖南企发文化传媒有限公司的王老师在其代写的解说词中写道 , 影片的标题很好 , 开头和一些片段也好 , 但是多少有点没能圆起来的感觉 。 我们总以为人生很长 , 其实往往来不及告别 , 你无法和死亡较量;以为站在世界巅峰 , 其实早已跌落谷底;以为可以装作和死亡共生 , 其实早已行尸走肉;人生 , 就是他人 , 就是珍视生的每一刻与死的另一边;打开手机看到那条最后的信息 , 从剪发到剪发 , 时光走了一圈 , 我们物是人非 。