文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

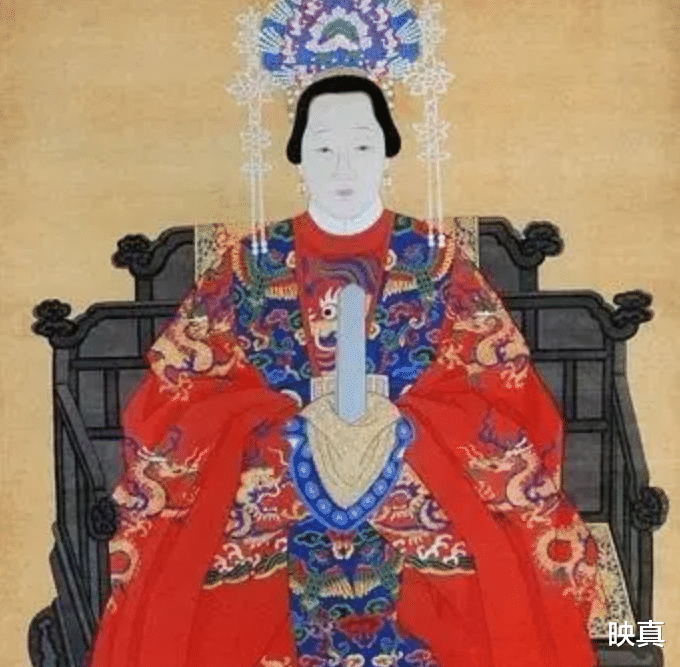

《周易·系辞下》记载“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治” 。 自黄帝即位伊始 , 经夏商周、秦汉魏到隋唐宋明这几千年的变化 , 汉服发展自成一系 。

受华夏大地的气候、文化、风俗等影响 , 历朝历代各不相同 , 但无论怎样演变 , 始终脱离不了一个“礼”字 。 古人认为 , 服饰除最基本的实用需求外 , 还需承担礼仪教化的特殊功能 , 这也不枉华夏王朝“衣冠上国”的称谓 。

一、生于传统 , 独立于传统——相似又独特的服饰类别1.袄来源于襦?襦与袄的关系

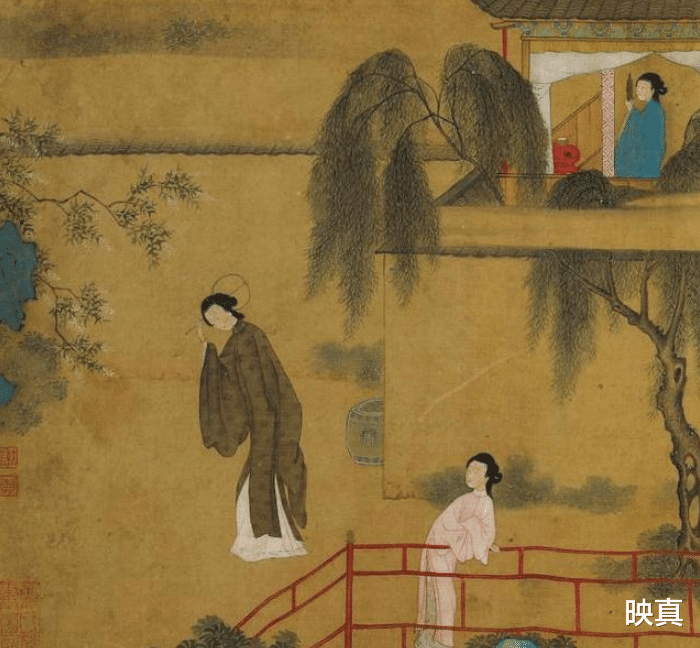

单就女性着装而言 , 在明以前大体上为襦裙形式 , 这种服饰类型最早起于战国 , 兴起于两晋时期(参考甘肃花海毕家滩26号墓出土紫缬襦和间色裙) , 此时襦裙最大的特点就是以裙掩衣 , 即将上衣扎到下裙之内 , 这和袄裙的以衣掩裙的穿法还有些不同 。

到了明代女性的服装形式大致是两截穿衣 , 即上穿袄衫 , 下身穿裙 , 虽然有别于襦裙 , 但这种穿法早在唐代就有记载 , 不过当时上衣配的是襦而不是袄 , 比起襦 , 袄的出现时间还要再晚一些 。

袄是在襦的基础上演变而来的 , 最初与襦统称为襦袄 , 但穿得多了两者逐渐分离出来 , 有了区别:襦是为长及腰际的短装衣 , 有时还包括衫 , 有单层也有双层;但袄就不太一样 , 它强调的是厚度 , 需要有保暖的功能 。

所以在汉代及以前有时将袄和袍画作等号 , 这也就是为什么袄的里面通常会填充一些保暖用的棉絮 , 在面积上袄通常也要比襦要大一些的原因之一 。 南北朝以后 , 袄的形式出现了一些变化 , 有一些没有填充保暖物的夹衣也被称之为袄 , 这就使得袄所指的范围大大增加 。

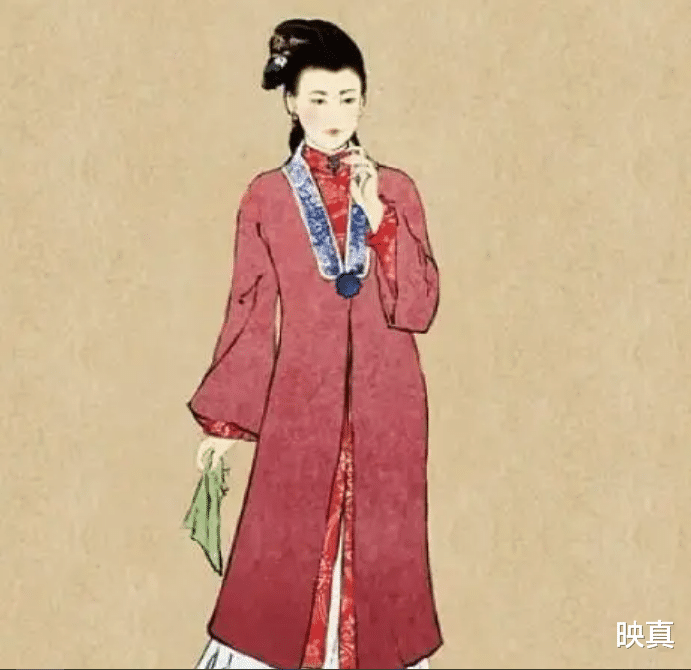

到了明代 , 袄子已独立于襦和袍 , 成为单独的上衣类别 , 而袄子的外观也发生了变化:从领口的样式来看就分为交领、方领、圆领和竖领这几种形式;从袖子大小来看则分为琵琶袖、垂胡袖、广袖和方袖等等类型 。

2.袄裙袄裙 , 光有袄还不行 , 还得有裙

明代妇女下裳主要着裙 , 与袄子搭配 , 被称之为袄裙 。 裙子除传统的百褶裙外 , 最为普遍的便是马面裙 。 马面裙作为汉族传统服饰 , 由宋代的百迭裙和旋裙发展而来 , 不过区别于宋百迭褶子的密度 , 明马面裙两侧的褶子比较宽且疏 , 参考孔府旧藏的蓝色缠枝四季花织金妆花缎裙.

我们可以看到此时的马面裙分为前后两大片裙门 , 除裙门不打褶子外 , 其他地方均有褶子——这也是明代制裙的创新之处 。

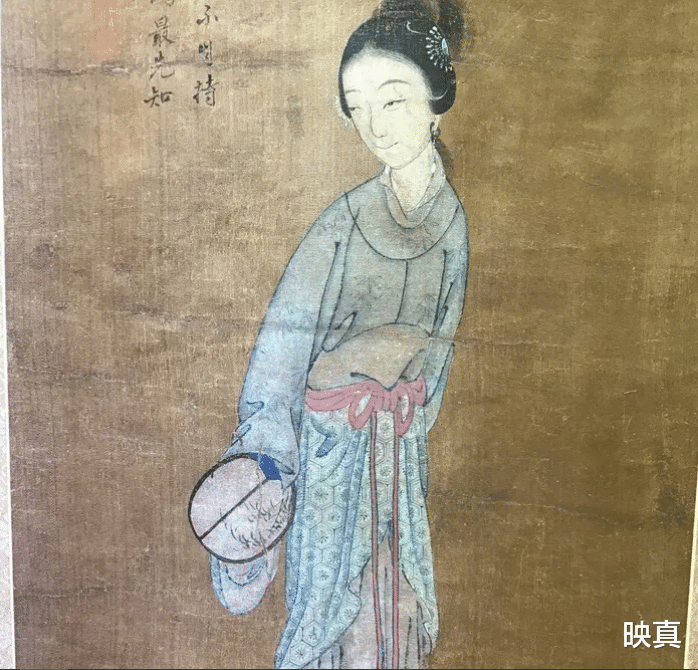

3.是替身还是原创——比甲来源

明代女子所穿的比甲起源大概有两种说法 。 有说法认为明比甲与宋背心类似 , 是宋代时装的产物 。 但我们从宋黄升墓出土的南宋牡丹花罗背心可以看出宋“比甲”与明代比甲还是有一些差别的:宋代比甲一般偏长 , 衣身整体为方形 。

其他能参考的实物比如反映宋人生活的古画 , 其中身着长比甲的人物样式却大多出自元、明人的手笔;宋代妇女在画上大多身着对襟旋袄上衣 , 少有穿比甲的 , 所以比甲是否为宋人所创还有待商榷 。

另一比较通用的说法是比甲为元世祖后察必宏吉剌氏所创 。 据《元史》记载 , “...又制一衣 , 前有裳无衽 , 后常倍于前 , 亦无领袖 , 缀以两襻 , 名曰比甲 , 以便弓马 , 时皆仿之 。 ”

元人之所以创制比甲 , 是为了更好地适应蒙古族的马上作业习惯 , 而比甲前短后长的样式则方便人们在骑马时能更好的保护后背 , 便于行动 。

但此时比甲并未普遍流行 , 一直到明代比甲才冲破男女和阶层区别 , 普遍流行起来 。 明代的比甲也与前代有所区别:首先便是领口 , 在对襟的基础上新增了方领和圆领两种样式;

推荐阅读

- 北京车辆过户多少钱 2022车辆过户详细流程

- 江苏常州,一名年轻女子带着两个小孩做核酸,对着路边的车子划来划去却视而不见

- 亚马逊丛林深处可怕食人族真的存在吗?

- 广州市广播电视台疑似翻车,自己人采访自己人?

- 夏威夷火山爆发警告人们做好准备

- 神舟十五号发射场夜间最低气温降至 -20℃,为何选在这个时间?

- 普通菜籽油中含有一定量芥酸和芥子苷等物质

- 新冠疫情大流行何时结束?我国科学家预测,2023年11月或将结束

- 如何结束新冠肺炎?112国专家达成共识,这实在是一个好兆头