文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

引言在中国封建时期我国一直都是农业大国 , 土地作为农业的基础生产资料一直都是百姓最重要的财产 , 为了稳定国家统治 , 历朝历代对于土地转让都有十分严格的规定 , 部分朝代甚至明令禁止私人交易土地 。

但随着时代的进步 , 民间财务往来愈发自由 , 对于土地交易的严格限制并不利于经济发展 , 为此各朝逐渐放开了土地交易禁令 , 其中土地买卖和出典成为了最重要的方式 , 和买卖相比 , 出典由于其可赎回的特质往往会引发纠纷 。 清代作为封建王朝的集大成者 , 为了稳定统治在典权法令制定方面也做出了十分详尽的规定 , 这也代表着我国立法水平的进步 。

一、清代之前典权制度的发展演变土地做为最重要的农业生产资料 , 从秦汉时期开始便已经可以为私人所有了 , 但对那时的土地交易案例的记载较少 。 因此 , 人们普遍将南北朝作为我国土地出典的发源时期 。

汉代农耕壁画

当时在土地交易中有一种叫做“贴卖”的形式 , 其和后来的出典土地比较类似 , 即土地的主人将土地的使用权卖给其他人 , 在他们经济情况好转之后 , 就可以用钱赎回土地的使用权 。

由于当时土地和户籍等政策紧密相关 , 因此土地交易是被禁止的 , 这种贴卖制度能够让土地资源有效流动 , 也能帮助遭遇经济问题的百姓渡过难关 , 因此颇为流行 。 在北齐时 , 人们首次用“典”来称呼这种交易方式 , 这也成为了后世典权制度的滥觞 。

到了隋唐时期 , 由于国家的基本制度为均田制 。 因此 , 唐代统治者对于土地交易的管理极为严格 。 百姓不但不能出卖土地 , 连贴卖都被严格禁止 。 不过 , 随着均田制的破坏以及唐朝政府统治力的衰退 , 民间的土地交易逐渐增加 , 其中不乏土地出典的案例 , 不过由于唐朝政府始终对土地交易持抵制态度 , 因此并没有出台相关法令进行约束 。

古代农户

到了宋代 , 随着经济水平达到中国封建时代高峰 , 民间经济往来极其频繁 , 为了促进经济发展宋代放宽了土地交易政策 , 并针对土地买卖和土地出典出台了部分法规 。

宋代对于土地出典的流程进行了细致的规范 , 其中最关键的两点为“先问亲邻”以及“印契税契” 。 先问亲邻即出典人需先征求亲族以及邻居的意见 , 只有他们都同意且没有购买土地使用权的意向后 , 其才可以向其他人出典土地 , 这条规定的目的是为了稳定乡里以及家族 , 以及对土地出典进行一些限制 。

而对于土地出典契税的征收 , 则可以有效防止有人频繁利用土地出典进行利益交换 , 与此同时宋代政府还规定了典权可以继承 , 以及不可重复出典同一块土地等规定 , 其对于出典人以及典权人的利益都起到了保护作用 。

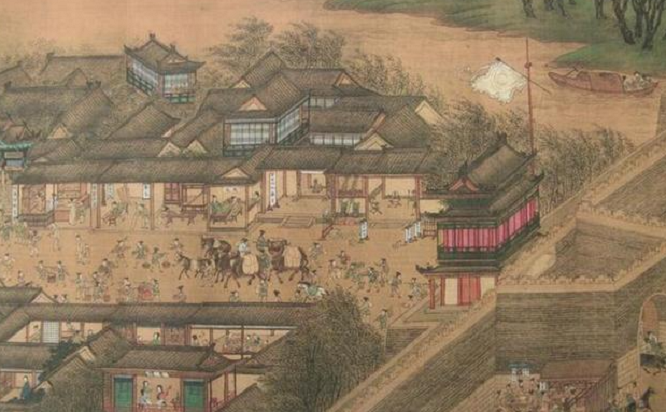

繁华的宋代城市

明代在宋代的基础上对于典权的定义进行了更正 , 其第一次将“典”与“卖”进行了区分 , 在《明律集解·户律·田宅·典卖田宅》中写道:

“典可赎也 。 而卖不可赎也 。 ”

这在我国土地典权发展史上 , 是具有标志性意义的 。 但即使到了明代 , 法律条文对于土地赎回期限 , 出典物风险分担、典物价值变更等问题依然缺乏相应规定 , 这些问题直到清代才得到了解决 。

二、清代土地典权制度的进步与完善清代初期 , 基本继承了明代的法律政策体系 , 在土地出典方面也不例外 。 但在具体使用过程中 , 政策的不完善引发了一系列的问题 , 清朝统治者针对这些问题进行了改良 , 这让土地出典制度逐渐趋于完善 。

其中最关键的改变 , 无疑是清政府对典卖进行了进一步的区分 , 虽然在明朝已经给典与卖下了定义 , 但是当时人们在进行土地出让的时候在合同上并不进行区分 , 而乾隆十八年的时候 , 清廷提出只有在合同上标明“绝卖永不回赎”字样的契约才被视为卖契 , 其他的则全部视为土地出典制约 , 这让民间契约书写变得规范 , 且进一步区分了典卖两种行为 。

推荐阅读

- 大快人心!烟台集中销毁侵权假冒伪劣商品

- 18分6板!火箭17号秀再迎爆发,塞拉斯称赞,斯通酝酿交易

- 为什么不小心闯红灯,却一直没收到违章信息?

- 补强锋线,湖人梭哈式交易,两个首轮换博扬,活塞很难拒绝

- 身高2米11,看着高大,实则完全没防守!4年1亿,他要被交易了?

- 银行卡短信通知一定要开通吗?卡里没钱扣短信费会影响征信?

- 曝湖人3换1交易方案,黑贝加盟火箭,詹姆斯联手戈登,实力大升级

- 美媒列三方交易方案:杜兰特联手哈登恩比德冲冠 篮网获重建筹码

- 67分10助5板!压哨交易两头赚,24岁小伙派上用场,利拉德等到了