文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

忆沙坡头的神话传说

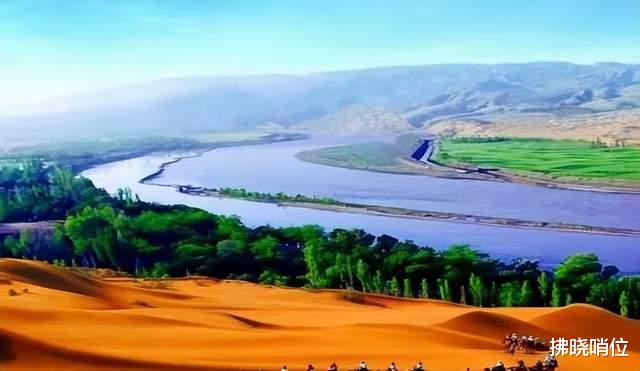

宁夏中卫沙坡头

1981年 , 我在186团政治处任主任时 , 听说距迎水桥营区约10公里的沙坡头很有些奇特 , 一直没空去 。 团电影组曾制作《在我们守卫的地方》幻灯片 , 脚本和解说都是王新琪负责 。 那清新的画面 , 声情并茂的解说 , 很让人激动 , 特别是沙坡头景观的展现 , 给我印象很深 。 沙坡头何以能吸引人 , 它的独特之处何在?一次 , 团工委组织青年去沙坡头旅游 , 我就先去看看、打听打听 , 探个究竟 。

沙坡头地处腾格里沙漠的南端 , 黄河与包兰铁路南北穿过 , 从迎水桥坐火车去 , 仅有一站 。

沙坡

爬上约30多米高的环形大沙丘 , 人从顶部往下滑 , 就会发出声响 , 人越多声音越大 , 初次体验者常以为是上面有火车开过来了 , 可当地百姓称其为“沙坡鸣钟” 。 至于为什么会响 , 大概有两个原因 , 一是气温高时 , 下滑时就产生摩擦声(尽管很小) , 二是沙坡呈环形 , 摩擦声产生回音而变大 。 可百姓却是这么说的——

相传很久远的时候 , 这里是朔阳城的珍宝库 , 后来被越来越厉害的沙漠埋没了 。 人们想刨出珍宝库 , 可风沙久吹不停 , 沙子越积越多 。 后来 , 有人提议昼夜不息地轮流作业 , 找到珍宝库后却开不了大锁 。 一老者说要等到秋天才会得到 。 沙坡下有树木、植物生长 , 这位老者还种了一园黄瓜 , 可只有一株黄瓜蔓上长了一根带叉的黄瓜 。 有一年轻人见状不解 , 便问何故 。

军政治部纪委战友在“沙坡鸣钟”

老者曰:一园黄瓜蔓只有这么个不凡之果 , 肯定有它的来历 , 可不能动 。 这个年轻人觉得既是宝贝肯定好吃 , 便犯了嘴馋 , 偷偷摘下黄瓜吃了 。 他觉得味道并不好吃 , 便讨教老者 。 老者笑着说:娃娃 , 瓜熟蒂落 , 还没到时候能有什么味道!你知道这个黄瓜是什么宝贝?它可是珍宝库的钥匙 。 说完 , 便飘然而去 。 从此 , 朔阳城的珍宝库一直没法打开 , 也被沙子埋得越来越深了 。 珍宝库很大又很严实 , 人在沙坡上往下滑 , 就像人在一个大箱子上行走一样有声 , 人越多声音越大 。

从沙坡滑下来后 , 只见坡底有渗出的水 , 滋养着树木、花草、蔬菜 , 20多米外便是黄河 。 一眼望去 , 只见河中有一条露出水面顺水而筑的堤坝 , 和都江堰有些相似 。 回头朝水流的方向望去 , 便是水位提高后的分水河向东流去 , 从此便进入了“天下黄河富宁夏”的银吴平原 , 我向一旁群众问询堤坝的来由 , 他说这叫“白马拉缰” 。 说是当年修这个分水工程时 , 设计者得益于一个梦 。 设计者受领任务后 , 截流还是分流一直纠结着他 。 截流后水位升高太多 , 无法控制 , 分流又要在河道中顺水筑堤 。 权衡反复 , 始终下不了决心 。 一天夜里 , 他做了一个梦 , 只见一匹白马腾空而起 , 向上游而去 , 缰绳在水面划起一道波浪 。 这时候 , 他梦醒了 , 坐起来双手把头一拍说:“白马拉缰” , 这不正是神人指点的方案吗?从此 , 便有了这里的分水堤坝 。

“白马拉缰”

神话传说往往来源于先民对生存环境的改善、期盼 , 和生生不息地寻觅、奋争 。 如果说“沙坡鸣钟”“白马拉缰”讲的是往昔之事 , 那么如今这里的治沙防沙就是今天的神话 , 所不同的是正在和持续进行的 , 由“沙进人退”转变为“人进沙退”的美丽中国建设还在路上 。

沿“白马拉缰”向前不远处 , 便是中国科学院沙漠实验站 。 包兰铁路通车后 , 为了确保这条大动脉畅通腾格里沙漠 , 实验站便承担了这项重大科研任务 。 在国际上 , 当时固沙方法有两类 , 一是化学方法 , 用沥青等覆盖沙丘;二是生物方法 。

这里采用的是生物方法 , 比较成功的是先用稻草在沙里扎下方格(草方格) , 待固沙后再栽草或适宜沙漠生长的植物 。 在实验站的果园里 , 苹果、梨、葡萄不但品相好 , 且含糖量高、产量也大 , 主要是日照时间长 。 这里的成功经验 , 受到了联合国相关组织的重视 , 每年都在这里办学习班 。 我们到实验站参观时 , 科研人员很热情 , 详细介绍情况 , 还让我们品尝多种水果 。

推荐阅读

- 今年是冷冬,作物怎么防冻?这个配方很管用

- 男子晒工作餐走红,得知其工作后,网友:难怪要考编制

- 黄瓜|四季不同的美,我们放慢脚步用心感应,享受大自然赋予的一切美好

- 旅行|沙漠旅行,在一望无际的沙海中驰骋,来一场自我的挑战

- 66号公路|一脚踏两省~清凉消暑的昌平长峪城