文章图片

文章图片

【4D毫米波雷达开启感知新大陆,这家企业给出这样的答案】

当前 , 自动驾驶行业的内卷已是不争的事实 。 无论是以叠加传感器为手段的“堆料” , 还是以测试里程论性能高低的“堆数据” , 最终都指向了同一个问题:感知瓶颈 。 随着自动驾驶行业越来越趋于理性 , 技术的研发也将回归最基础的本源 。

近日 , 复睿智行在上海举办产品发布会 , 首次发布了自主研发的高性能4D毫米波雷达系列产品 , 以及以4D毫米波雷达与前融合算法为核心的融合感知方案 , 力图从基础感知出发 , 推动自动驾驶的商业化落地 。

高性能4D毫米波雷达:

为自动驾驶感知开启新大陆

在自动驾驶的核心传感器中 , 摄像头、毫米波雷达和激光雷达各有所长 。 其中 , 毫米波雷达能探测距离、方位、速度三个维度的信息 , 还具有全天候和低成本的优势 , 但由于无法测高 , 导致其无法精准判断关键的静止物体 。 4D毫米波雷达的诞生 , 改变了毫米波雷达这一缺陷 , 新增的D(维度)正是弥补之前测高缺陷的俯仰角探测能力 , 使其一跃成为破解ADAS/自动驾驶感知瓶颈的新希望 。

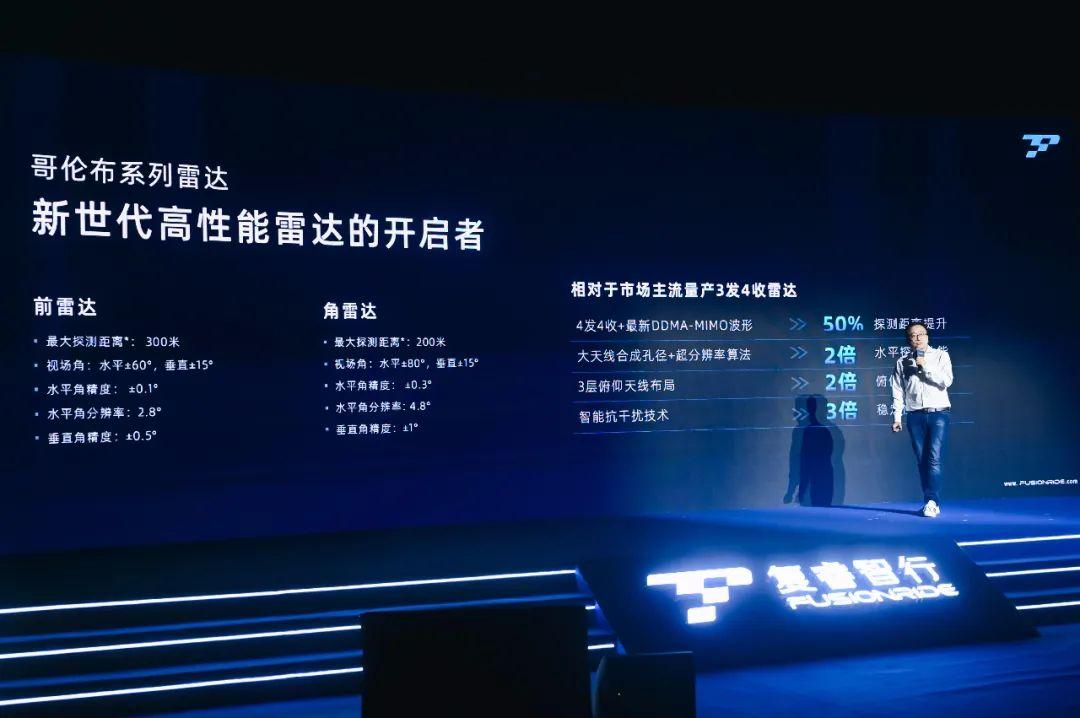

在复睿智行产品发布会上 , 复睿智行首席技术官周轶博士对外公布了公司首个高性能4D毫米波雷达产品——哥伦布系列雷达 。 他将之定义为新世代高性能雷达的开启者 , 希望这款产品能如其代号一样 , 为自动驾驶的探索之路开启一片新大陆 。

作为一款非成像4D雷达 , 从参数看 , 哥伦布雷达的性能足以比肩国际头部厂商最新一代产品 。 其前雷达版本的最大探测距离达到300米 , 水平视场角120° , 分辨率低至2.8° , 垂直视场角±15° , 垂直角精度低至±0.5°;角雷达最大探测距离达到200米 , 水平视场角160° , 分辨率低至4.8° , 垂直视场角±15° , 垂直角精度低至±1° 。

据周轶博士介绍 , 哥伦布系列是市面上第一款使用四发四收解决方案的雷达 , 且这款雷达在波形上采用最新一代DDMA-MIMO波形 , 配合大天线合成孔径+超分辨率算法、3层俯仰天线布局以及智能抗干扰技术 , 使得产品相较市场主流的3发4收雷达 , 具有50%的探测距离提升 , 2倍的水平探测性能提升 , 2倍的俯仰性能提升以及3倍的稳定性提升 。

作为基础版(Standard) , 哥伦布系列预计将于2023年第二季度开始量产 。 同时 , 复睿智行另两款4D成像雷达也已蓄势待发 。 它们分别是6发8收、最大探测距离可达350米的毕加索(Advanced)系列 , 以及12发16收、最大探测距离可达400米的毕加索(Premium) 。 这两款产品预计都将在2023年四季度开始量产 。

周轶博士表示:“在自动驾驶的核心传感器中 , 摄像头已经成为一个标准件 , 它的核心解决方案实际上已在融合算法里面 , 已经得到了实现 。 而激光雷达 , 复星投资的汽车生态内已经有很多优秀的企业 , 我们作为一家复星生态企业能很好地与它们进行协同 。 复睿智行要做的 , 就是中国乃至世界最好的4D毫米波雷达 , 并用最前沿的前后融合感知算法解决自动驾驶落地的问题 。 ”

在主机厂关心的成本方面 , 周轶博士认为 , 复睿智行的4D毫米波雷达能带来更强大的融合感知能力 , 更好地实现软硬件高度统一 , 同时减少激光雷达和摄像头的使用数量 。 配合复睿智行的前融合感知算法 , 复睿智行与主机厂协同研发 , 打造定制化方案 , 帮助主机厂商节约至少50%的量产成本 , 来实现L2+、L3、L4的量产工作 。

值得一提的是 , 周轶博士毕业于德国Wuppertal大学 , 从2010年起就开始从事自动驾驶的研发和量产工作 , 从德国海拉到奥托立夫维宁尔 , 从雷达天线、波形、型号处理到功能开发 , 从L0/L1辅助驾驶到带领维宁尔全球团队完成中国首个L3准量产项目 , 周轶博士对整个自动驾驶的子系统和系统的研发都以研发者和管理者全程参与 。 加入复睿智行之前 , 周轶博士在英国捷豹路虎总部作为自动驾驶部门高级经理 , 分别负责整个自动驾驶子系统和系统的供应商选择和全系的自动驾驶功能量产工作 。

复睿智行成立于2021年9月 , 其研发团队汇集了全球自动驾驶领域的资深专家 , 且近七成员工拥有OEM、Tier1背景 , 目前已在伦敦、慕尼黑、上海、成都等多地设立研发中心 , 并与吉林大学、德国慕尼黑工业大学、多特蒙德应用科技大学、英国伯明翰大学等多所知名院校开展研究合作 , 具备全球化研发能力与量产经验 。

推荐阅读

- 最高法改判●用人单位给予劳动者福利性住房,劳动者可以排除执行

- 红氢一号动手操作

- 盗走300多个以太币,一男子获刑十年零六个月,罚款二十万

- 能刷抖音的手表你敢信,戴上之后舍不得摘,大克莱斯勒不止会造车

- 吉利豪越L部分配置曝光 大七座SUV标配沃尔沃2.0T发动机

- 增加智能化配置,却降低造车成本,这样的Model 3值得等吗?

- 风云三号红外遥感+航天级星基,埃安星灵架构领先特斯拉FSD多少?

- 视频画面高质量,职场才有好形象,入手Newline AI 降噪高清摄像头NewEye

- 乌克兰军队的魔改高射炮,通过亚洲大国的海康威视摄像头和平板电脑加持,命中率大幅提升