文章图片

文章图片

01 亲历骗局在某个国内大城市景区游览出来 , 我们和孩子要赶去参加一个重要的活动 。

因为陌生 , 我们从一个比较偏的出口出来 。

滴滴打车无人应答;等了很久拦不上出租车 。

时间比较紧张 , 于是 , 爸爸在路上拦了一辆显示牌显示“空车”的非出租车 。

爸爸在窗外告诉司机目的地 , 并问是怎么收费 。

司机说 , 打表计费 。

爸爸追问 , 你们是出租车吗?

对方说他们是和出租车一样的专车 。

我们想这应该是这个城市的新兴车型 , 于是打消疑虑 , 上车了 。

启动后 , 司机说 , 因为是专车 , 所以收费更贵 , 要8元一公里 。

我本向提出下车 , 但想到还赶时间 , 就没有坚持 。

司机见我们有些怀疑 , 开始跟我们详细解释“专车”是和政府单独签的一种不同于出租车的运营车辆 。 因为牌照和月交费用高 , 是私家好车、服务好 , 所以单价高 。

这位司机还主动跟我们爆料自己是本地人的信息 , 并且主动找很多爱国话题 , 给人印象自己是一个可靠的、爱国的好人 。

最后我们下车的时候 , 车费很高 , 但因为赶时间 , 同时想司机交钱也不少 , 虽然觉得比预期高很多 , 还是付钱走了 。

到了活动现场 , 本地的朋友了解情况后 , 告诉我们这肯定是一辆黑车 。

我回顾经历的一切:骗子编造的看似合理但又有些离谱的“专车”模式、车上和出租车不一样的打表器、按照8元一公里也对不上的总费用、骗子一路上主动的花言巧语......我恍然大悟 , 确实是上当受骗了 。

朋友说:“别看你们是高知 , 骗子比你们还厉害 。 看你们是外地人 , 又面善 , 抓准了你们心理 , 才敢这么大胆 。 ”

这虽是一件小事 , 但是却让我感触颇深:

其实这件事情的发生 , 并不是我们有多笨 , 也不是骗子的骗术有多高明 。

但最重要的原因是 , 我们太善良 , 以至于观念中没有“坏人”的概念 , 头脑中没有提防坏人的“警报器” , 从未接受过“防范坏人”的教育 , 自然也就没有主动防范的意识和行动 。

02 成人都会被骗 , 何况孩子?细思极恐 。

大人尚且上当受骗 , 如果没有社会经验和判断能力的孩子会怎样?

今年4月 , 一个湖州的小女孩 , 用爸爸给她上网课的手机 , 给主播打赏 , 花光了爸爸多年打工积蓄的10万元 。

这个孩子只是关注了一些主播 , 在他们的“指导”下 , 刷越来越精美 , 越来越贵的礼物 , 但她到最后都不知道刷礼物要花钱 , 也不知道花了多少钱 。

2019年4月的另一则新闻 , 一名11岁的女孩给主播打赏超过200万 。 主播们发现这个“大主顾”后 , 几个主播添加女孩 , 利用“交朋友”、帮助解决困难、甜言蜜语 , 甚至威胁等多种方式 , 陆续骗取了孩子巨额打赏 。

类似的例子 , 网上一搜不在少数 , 非常值得父母重视 。

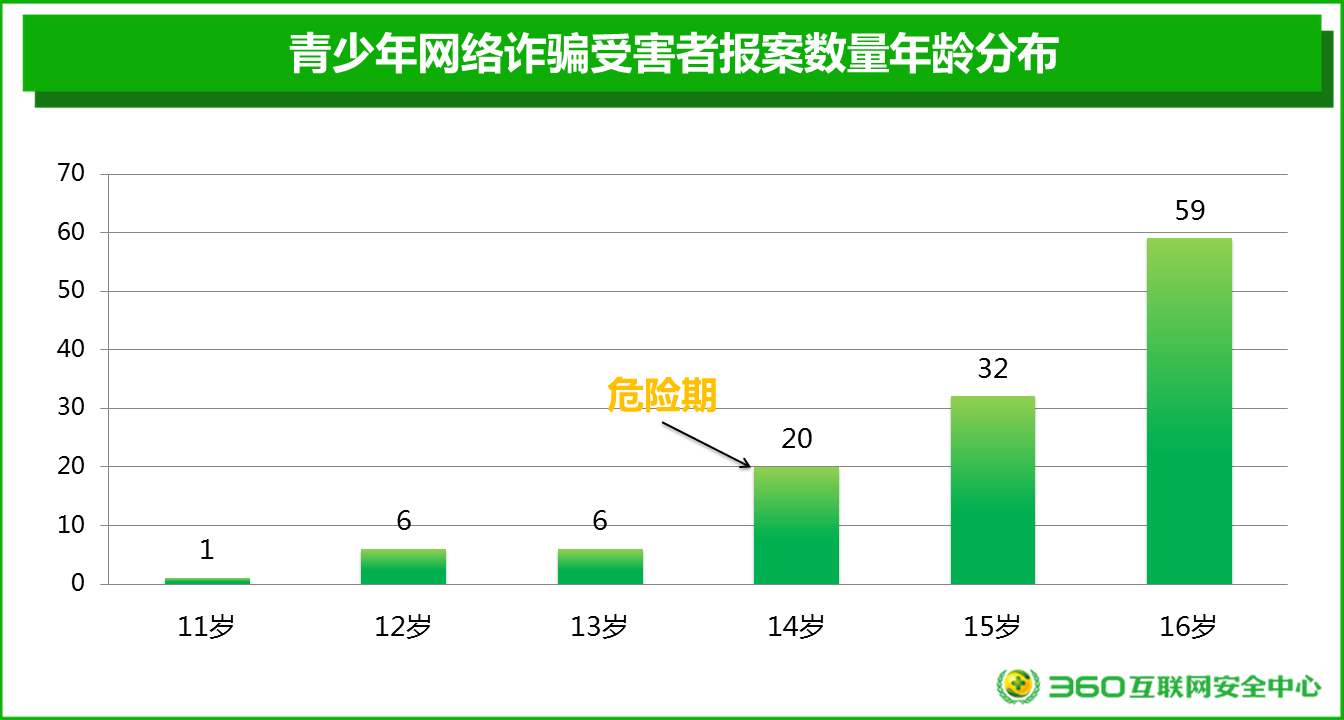

《中国互联网络发展状况统计报告》指出:截至2017年12月 , 手机网民中学生群体规模最大 , 学生群体占比为25.4%;未成年人互联网接触率超过90% , 9岁以下孩子占比达到57.4% 。

在这种大背景下 , 不仅是线下的自我保护 , 线上的风险防范也变得尤其重要 。

03 自我保护不是天生的在孩子成长的过程中 , 家长和学校都很注重“真善美”教育 , 却忽视“自我保护”教育 。

但是 , 在存在“恶”的现实中 , 只教会孩子善良是不够的 。

因为 ,

不知道“恶”的存在 , 善良就可能被坏人利用;

不懂得“恶”的防范 , 善良的人可能受到伤害 。

老话说得好:害人之心不可有 , 防人之心不可无 。

需要特别提醒家长的是:

“自我保护”意识和技能不是天生的 , 它也不会因为你长大了 , 就能发展得很好 。

否则我们就不会看到一些已成人的女孩被骗、甚至被害的新闻 。

就像“真善美”需要教育一样 , “自我保护”也需要刻意教育 。

04 父母从小就要教会孩子自我保护