文章图片

文章图片

这两年曾经有一项社会调查 , 现在的学生最想从事的职业 , \"网红\"这个词被最多的人选择 。 时代变了 , 遥想80、90后们小的时候 , 也许警察、作家、科学家这一类传统职业还是学生们的理想所在 。

生活不可能像你想象得那么好 ,

但也不会像你想象得那么糟 。

我觉得人的脆弱和坚强都超乎自己的想象 。

有时 , 我可能脆弱得一句话就泪流满面;

有时 , 也发现自己咬着牙走了很长的路 。

——莫泊桑《一生》

的确 , 那些传统行业不仅辛苦 , 学成之后的回报也无法与光鲜的新兴职业相提并论 , 尤其是科学家 。 科研之路从来都是崎岖难行 , 试错的成本太高 , 太多的人默默耕耘 , 在坚定和彷徨之间犹豫数年 , 也只是得到了几篇论文和仅能糊口的报酬 。

然而 , 如果不是因为有这样前仆后继的可爱的人们 , 为科学的大厦添砖加瓦 , 使得这座大楼向未知的天空延伸一米或者一万米 , 就不会有如今人们信手拈来的这8个字——\"科技发展日新月异\" 。 是的 , 全世界无数选择科研之路的人 , 一起为时代奉献了这八个字 。

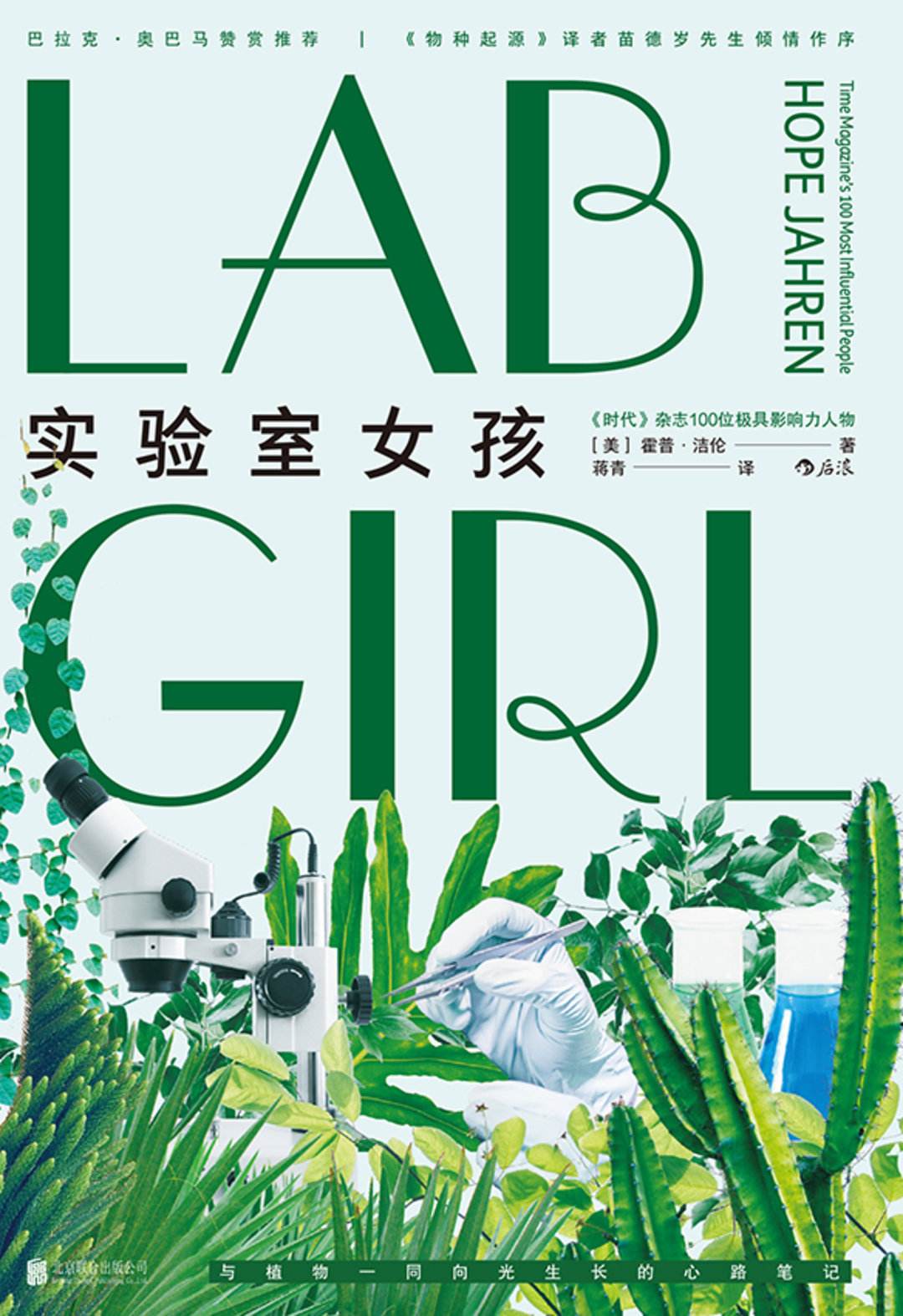

今天这本书的作者 , 就是一位科学家 , 而且是一位女性科学家 , 她就是那些使\"科学的大厦\"延伸了一万米的人之一 。 霍普·洁伦 , 研究土壤、种子、树木与花的美国地球生物科学家 , 曾入选《时代》杂志100位极具影响人物 。 因其在职业领域的突出贡献 , 三获富布赖特奖和地球科学领域的青年研究者奖章 。 受美国国家科学基金、美国能源部和美国国家健康研究所资助 , 她建立了稳定同位素地球生物学实验室 , 现任挪威奥斯陆大学教授 。

这本书是她的自传 , 但如果你把它想象成一本枯燥无趣的科研生活记录 , 那就大错特错了 。 这绝对是你能看到的最别具一格、文笔最好的科学家自传之一 。 在美国 , 这本书获得了前总统奥巴马的赞赏推荐 , 就连苛刻的《纽约时报》 , 也对此书高度评价——霍普·洁伦是我们这个时代的奥利弗·萨克斯(神经科学科普大师) , 以及斯蒂芬·古尔德(古生物学科普名家) 。

作者本人及原版《Lab Girl》

这本书绝妙的展现了霍普·洁伦如何兼具诗人的精准和科学家的想象力 。 用一句时髦话说 , 她是科学家中写的最好的 , 作家中科研水平最高的 。 书中将自传部分和科研部分巧妙的糅合在一起 , 两条线交叉叙述 , 用植物生长的隐喻来记述自己的成长 , 并且实现了叙述的平衡 , 达到了奇妙的效果 , 读完令人动容 , 又觉豁然开朗 。

童年立志 , 原生家庭给予了她另择人生可能的想象和勇气 。身为早年移居美国的挪威人的后裔 , 霍普·洁伦身上北欧人的特质从童年时就开始展现 。 明尼苏达漫长而寒冷的冬天与北欧无异 , 人们沉默、坚韧 , 克己复礼不善言辞 , 像植物一样静静的向阳生长 。

洁伦的父亲宽厚而心智开放 , 他是镇上唯一的科学家——大学的一位科学讲师 。 父亲教她熟悉实验室的仪器 , 教导她说 , \"弄坏东西没关系 , 不会修才丢脸\" 。 在实验室长大的经历 , 为洁伦打下了科学的基础 , 而母亲教给她的 , 是灵气和文学素养 。

洁伦和母亲一起 , 巧手钻研菜园的植物生长 , 查阅中古英语词典 。 倔强的母亲教育她说 , 阅读也是一种劳作 , 每一个段落都值得花力气去读 。

年轻时的霍普·洁伦

成长漫长而痛苦 , 世人皆然 。 但是 , 在这样的家庭长大的洁伦 , 很早就学会了独立思考 , 早早的立下了科学之志——\"做别人眼中知道的太多的人 , 也就是科学家\" 。

灵魂伴侣 , 某种不为常人理解的默契 , 让人得以确定自己在世界的坐标 。从小镇来到明尼苏达大学求学 , 洁伦在一步步实现自己的理想 。 作为导师的助教期间 , 她结识了比尔 。 比尔的行为有点古怪 , 性情怪异 , 不合群 , 还有社交恐惧 , 但是洁伦却认为他是那个班上最聪明的学生 , 她把他推荐到了导师的实验室工作 。

推荐阅读

- 小伙自费20万DIY三星堆黄金面具,引发全网关注

- 带IntelEvo核“芯”的轻薄笔记本宏碁非凡S3深度体验

- 德阳|德阳景点,来看看有没有,你们喜欢的

- 四川省|有“八百里湖天”之称的湖泊,是我国五大淡水湖之一

- 三星堆|因历史赋予的景色,不只有自然景观,看看三星堆遗址吧!

- 光雾山|迷倒大批秋叶控,年年被小红书赞爆的“红叶第一山”,我给满分!

- 四川省|四川德阳值得推荐的十个旅游景点