文章图片

热点新闻

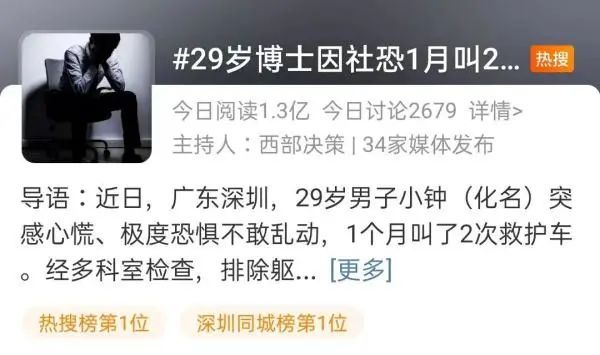

【面试热点 | 29岁博士因“社恐”在一个月内叫两次救护车】

(图源于网络)

近日 , 广东深圳 , 29岁男子突感心慌、极度恐惧不敢乱动 , 1个月叫了2次救护车 。 经多科室检查 , 排除躯体及大脑器质性问题 , 他又挂了临床心理科 。 经了解 , 小钟来自农村 , 一路靠奖学金读到博士 , 还去了国外深造 。 回国后在深圳工作 , 可常年苦读养成晚睡 , 工作后面临作息改变及职场压力 。 他自我社交隔离 , 坚持低物质消费 , 谈恋爱因三观不一致被分手2次 。 最终诊断为惊恐障碍 , 共病躯体疾病“高血压” 。

预测

近日 , “29岁博士因社恐1个月叫2次救护车”的话题冲上热搜第一 , 也让关于“社恐”的讨论重回人们视野 。 如今 , 不少年轻人给自己贴上了“社恐”标签 。 对于这样的现象 , 你怎么看?

解析

(图源于网络)

各位考官好 , 在题干中我看到两个词“博士”和“社恐” 。 博士在大家眼中是高学历人才的代表 , 大众对于“博士”人群有较高的期许 , 认为那是方方面面都优秀的精英 。 “社恐”简单的理解就是社交恐惧 , 尤其害怕和陌生人交流 。 这两个词集中到一个人身上 , 就难免引起广大网友的关注与思考 , 对于年轻人的社恐 , 我想通过以下的三个问题来谈谈我的看法 。

第一个问题 , 如何正确认识社恐?对于“社恐”这个词 , 有两种认知 , 一种是医学定义的“社恐” , 也就是惊恐障碍 , 一种是当代年轻人的自嘲 , 以逃避社交 。 不同的判定决定了人们不同的对待方式 。 如果出现了题干中博士这样的心慌 , 极度恐惧就是生理性病症 。 病发时 , 伴随一定程度的身体不适 , 病人会逐渐失去自我控制的能力 。 这其实是身体亮起了红灯 , 提醒我们应该及时就医 。 另一种“社恐”的出现 , 是由于现在很多年轻人逃避无效社交而对自己下的定义 , 自称“社恐” , 这批年轻人也被戏称为“摆烂”的一代 , 在我看来敢于拒绝无效社交 , 这是当代部分年轻人的处事状态 , 没有对与错 , 这样一个群体的出现 , 也体现了如今社会的包容性和多样性 , 允许并接受不同的性格 , 不同的态度 , 不同的选择 。 所以我们要理性地看待“社恐” 。

第二个问题 , 为什么会出现大量社恐的年轻人?据调查:惊恐障碍在成年人群中患病率为1.5% , 年患病率为2.7% , 终身患病率为4.7% 。 一方面 , 这样的病症其实更多是由于个人的焦虑得不到很好的释放 。 有的人从小习惯优秀 , 在夸奖的声音中长大 , 一直都是“别人家的孩子” , 步入社会后 , 受不了批评 , 指责和对比 , 不善于调整自己的情绪 , 太多负面情绪积压 , 抗压能力弱 , 一旦出现了压垮骆驼的最后一根稻草 , 就容易出现惊恐障碍 。 另一方面 , 线上聊天占据了更多的时间 , 弱化了面对面沟通的能力 。 随着互联网的发展 , 大家可以通过QQ、微信 , 微博等去表达自己的想法 , 实现与人沟通 。 这样的线上模式 , 让更多的人弱化了与人当面沟通的能力 。 因为网络有延时性和美化能力 , 你可以仔细斟酌自己的用词和说法是否恰当 , 再发送 , 而且不见面沟通 , 人对信息的解读更多是积极的方向 , 会加入自己的美好期待 , 美化聊天对象 , 所以出现很多网友见面就会“见光死”的说法 , 因为对方没有达到自己心中的预期而失望 , 不再像网上聊天那样侃侃而谈 。 久而久之 , 出现了社恐一族 , 不愿或不能与人面对面交流 。

第三个问题 , 如何对待社恐?我认为要做到四个心 , 第一个心:冷静之心 。 一方面 , 遇事冷静 。 正确认识焦虑 , 焦虑是生命常态 , 需保持对焦虑的觉知 , 并学会如何应对焦虑 , 遇事冷静 。 另一方面 , 做事理性 。 很多人在不了解疾病的情况下可能会觉得这位博士小题大做 。 但实际上网络上误解的舆论对这些患者来说百害而无一益 , 正视疾病理性发声才是温情之道 。 第二个心:积极之心 。 人生百态 , 每个人的生命都有不一样的绚丽光彩 , 要积极乐观面对生活 , 笑对成长 。 第三个心:包容之心 。 允许有不同的声音 , 允许有不同的观点 , 学会理解并接受他人的不同 。 第四个心:感恩之心 。 对生活 , 对朋友 , 对家庭 , 要心怀感恩 , 当自己的格局打开了、胸襟开阔了 , 面对焦虑和挫折就会更加从容 , 更加释然 。

推荐阅读

- 女子执意嫁给瘫痪男子,11年后儿子患病,有人说她傻,她不后悔

- 妻子患病12年,丈夫和保姆产生了情愫,女儿劝母:你还要我爸怎样

- 丧尽天良!女儿非亲生让前夫抚养12年,患病后又拒绝救助女儿。

- 双胞胎女儿患病后母女仨被爸爸抛弃,妈妈两个救一个仍无能为力

- 农村老人说“新坟三年不立碑”啥意思?立墓碑有什么讲究吗

- 大宝患病无钱治,女子选择在家生二宝遭遇难产,毁了二宝一生

- 96后女生素颜直播助农,3年卖出300万农产品,却被嘲讽又黑又胖

- 案例 14岁男初中生坐公交车猝死,其父母索赔50万,广州法院判了

- 母亲抛弃子女只顾享乐,晚年患病惨遭现任抛弃,儿子:活该