徐国琦:亚洲为什么要重新审视一战的历史?|专访徐国琦,( 五 )

徐国琦:这是一个非常好的问题 。 在一战时 , 全球的信息交流已经很快 , 电报已经被发明使用了 。 梁启超从巴黎发回一个电报 , 点燃了五四运动的火种 。 其次 , 亚洲知识分子受新式教育的水平越来越高 。 公共舆论的兴起有利于形成民族国家 , 形成一个想象的共同体 。 这是媒介变化所带来的影响 。

虽然当时中国积贫积弱 , 硬实力很弱 , 但是 , 中国当时的软实力很强 , 因为当时中国的民心可用 。 新媒体的发展 , 公共舆论的发达 , 使得梁启超这样的人物可以成为舆论骄子 。 在五四运动中 , 平民百姓跟着这些意见领袖的声音一起行动 , 发起罢工、罢市和罢课 , 要与国家共存亡 , 这都是那时中国的软实力 。

文章图片

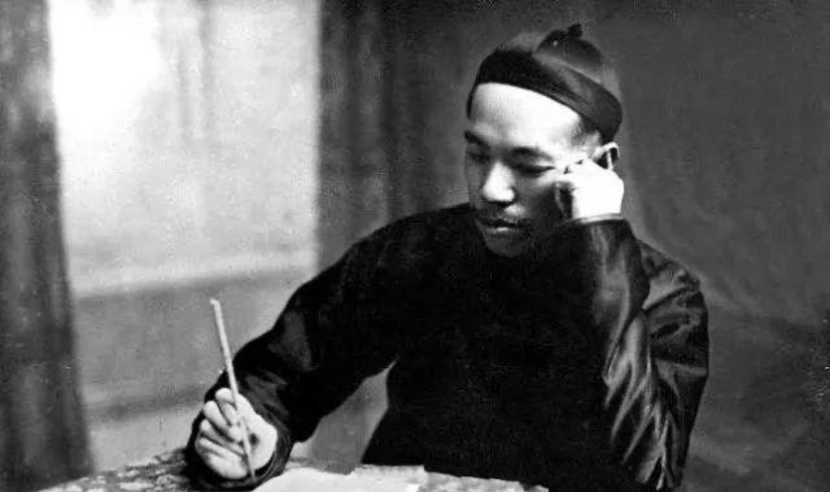

梁启超

那时候的民族主义是在国际主义背景下的民族主义 , 与今天是不一样的 。 我曾经在《中国与大战》里说过 , 一战时期中国的民族主义和国际主义是一块硬币的两面 。 当时中国民族主义思潮崛起的目的在于 , 中国要加入国际社会 , 成为国际社会中平等的一员 。 当时的日本、印度、朝鲜和越南也都类似 , 民族主义实际上是与国际主义相辅相成 。 而今天 , 在国际上流行的民粹主义和民族主义实际上是反全球化 , 反国际主义的 。

在一战百年之后 , 许多人会讨论 , 当下的国际秩序和一战前后的异同 。 在一战期间还有“西班牙流感”的流行 , 这与当下的新冠肺炎疫情有些相似 。 历史虽然不会重复 , 但我们可以从历史中获得许多经验教训 。 一战的遗产到今天都是非常深刻的 。

新京报:你说到当下的世界格局与一战前后的世界有些许相似 。 从历史的角度出发 , 你怎么看待近年来在世界上风起云涌的民族主义浪潮?你觉得我们今天又能从一战中获取什么样的教训?

徐国琦:在一战之后 , 很多学者都在反思科学万能论 。 当时在德国有一本有名的书叫《西方的没落》 。 英国哲学家罗素也在反思西方文明 。 中国的梁启超、印度的泰戈尔 , 也都意识到西方文明在社会达尔文主义主导之下的科学万能论的破产 。 如今也一样 , 人类的科技一日千里 , 但若人类没有一个好的文明和制度来主宰科技的使用 , 那科技就可能被用在邪恶的目的上 。

其次 , 在冷战后亨廷顿写过《文明的冲突》 , 从今天的角度来看 , 他的观点有可能是对的 。 假如人类没有一个好的文明和制度来抑制政客利用民粹主义 , 那么各种突发事件 , 比如新冠肺炎疫情 , 都可能让文明变成冲突的载体 。 一战的历史告诉我们 , 人类文明是会自相残杀的 。 这个教训到今天都是血淋淋的 。

所以 , 我们需要反思 , 如何才能建立一个人类共同体 。 人类面临着许多共同的敌人 。 在一百多年前 , “西班牙大流感”使得人类大败 。 如今 , 人类共同面对新冠肺炎疫情的挑战 , 我们该何去何从?人类还共同面对着气候危机、环境问题和恐怖主义的挑战 。 我们该从一战中吸取教训 。

在书里 , 我一直在强调亚洲人的共有历史 。 但是 , 这么多年来 , 亚洲从来没有形成一个共同的亚洲价值 , 或形成亚洲共同体 。 这说明亚洲人还没有吸取历史教训 , 最后被意识形态和地缘政治所绑架、强奸了 。 在一战前后 , 中国、日本、朝鲜、印度和越南都有着密切相似性 。 中国的五四运动、越南的民族独立运动 , 都奉朝鲜三一运动为榜样 。

要吸取历史的经验教训 , 我们就要看到共有的历史 , 看到共有的历史 , 才能共创一个共同的未来 。 若我们就一战谈一战 , 一战就失去了意义 。 首先 , 我们要把亚洲作为一个整体 , 这样看历史才能看得更加清楚 。 中日间的战争从甲午战争到二战 , 实际上是一场“五十年战争” 。 越南、印度和朝鲜的独立 , 实际上在一战时就埋下种子 , 到二战后才开花结果 。

推荐阅读

- 《开端》更新连占十条热搜,王萌萌为什么下车,你真的看懂了吗?

- 为什么我们还在看春晚?

- 东西问|“年味中国”系列稿之四:为什么我们还在看春晚?

- 调解、相亲、恋爱指导……为什么情感类视频这么让人上头?

- 属于多代人的青春回忆节目快乐大本营,为什么会停播了?

- 为什么是白敬亭演《开端》?看完这档综艺你就知道了

- 闪光的乐队:《小白马》赢了可以理解,《下一个》为什么会输?

- 林志炫又输了,而且是连输三场,这是为什么呢

- 白敬亭光剑变装视频!为什么和我们期待的光剑变身是不一样的?

- 李靓蕾翻车?现在群众呼声都转向王力宏,为什么?